雨 あ が り 持山 保信

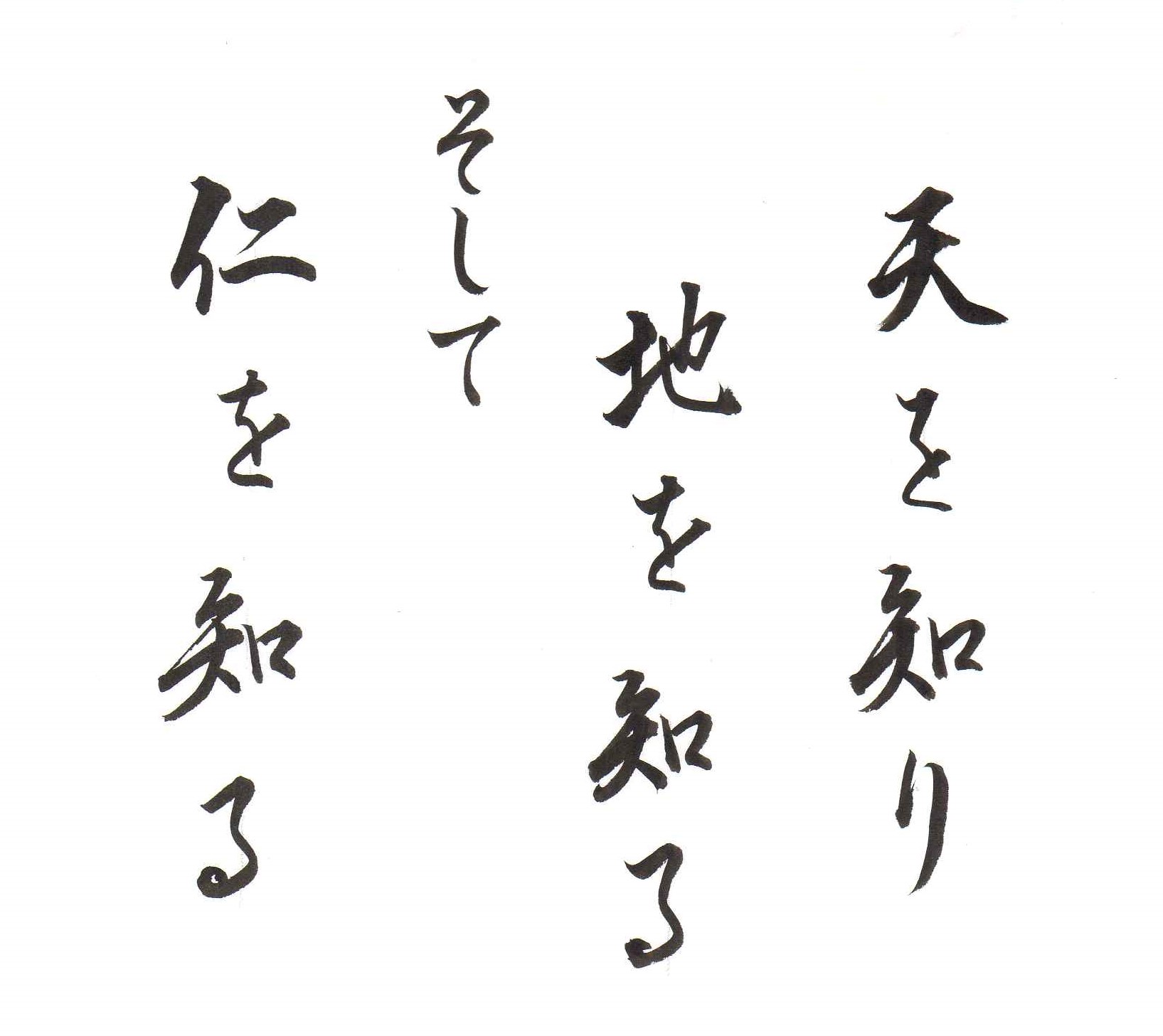

天地仁について

天地仁について

天地不仁 (天地は仁ならず) 老子

原文の書き下ろし分

天地は仁ならず、万物をもって芻狗(すうく)となす。 芻狗(すうく) ー 使い捨て

聖人は仁ならず、百姓(ひゃくせい)を持って芻狗(すうく)となす。 百姓(ひゃくせい) ー 民衆

天と地の間は、其(そ)れ猶(な)お?籥(たくやく)のごときか。 ?籥(たくやく) ー ふいご

虚しくして屈(つ)きず、動きていよいよ出ず。

多言はしばしば窮す。中を守るに如かず。

現代語訳

天地自然の働きに仁愛の心は無い、万物を使い捨てにしている。「道」を知った聖人の政治も仁愛の心は表さない、民衆に対して素知らぬ顔をしている。天地自然の働きは空気を送り出す鞴(ふいご)の様なもので、空っぽの中から尽きることなく万物が生み出され、動けば動くほどに溢れ出てくる。仁愛をいくら言葉で言い表そうとも実行できずに終わるのならば、余計な事は言わない方が良い。

人間社会でいえば、弱い者を神様や仏様が何やら不思議な力で助けてくれるわけではない。だからこそ自ら努力して人間同士で助け合わなければ行けないのである。「天は自ら助くる者を助く」とか「人事を尽くして天命を待つ」というのは、こういう事である。

令和二年の新しい年が明け、まだ正月気分が残る或日、持山さんから分厚いレターパックが届いた。書き溜めたエッセーの原稿が入っている。時折近作を送って頂き楽しんでいたが、今回は読み応えがあるぞ!と、嬉しくなった。ところが案内状に「五十年のサラリーマン生活を閉じることにした。これを一区切りとして書き溜めたエッセーをまとめ、三集目を刊行したいと・・・」すでにタイトルも「雨あがり」に決めていると。ついては前書きに代えて、大御所に巻頭文を書いて欲しいと、思いがけないご指名に驚くとともに、この大御所とは、最近あまり使われない呼称である。持山さんからは、時々呼ばれることがあるが何とも面映ゆい。この機会にと古い国語辞典を開いてみると、「隠居した将軍」とある。大正生まれだから隠居は間違いないが、将軍ほど偉くはない。選りによって隠居に、この大役を仰せつかるとは・・・・・・。いくら敬老精神旺盛な持山さんでも、何とも合点がいかない。こればかりは昔の格言「為せば成る、為さねば成らぬ何事も・・・・・」では済まされない話。折り返し辞退の手紙を差し上げたが受け入れてくれない。「文章は思いつくまま何を書いても自由。長くても、短くても期限は急がない」などで辞退する理由がないままお引き受けした。文字どおり敗軍の将?となった。

そもそも親子ほどの年齢差の持山さんとのお付き合いは何時から?どのような動機で?など思い浮かばない。同じ銀行に籍を置いたものの机を並べたことはないし、関連した業務に就いた事もないまま今日に至っている。お互い銀行を退職した今もこうして親交が続いているのは何故だろう、強いて言えば持山さんの「山が好き、花が好き、そして人が好き」という言葉に私も感化され、この良縁に繋がったのかもしれない。縁は異なもの味なものである。

何はともあれ、お受けした以上書かねばならないがネタがない。先ず予備知識として第一集「あまやどり」を読ませて頂くことにした。実を言うと、頂いたのが十六年前、当時私は銀行から異業種のゴルフ場にと職場を変えていたので何かと忙しく、失礼ながら書棚に収めていたのである。まず分厚いうえに立派な装丁に驚いた。特に表紙題字は奥様の揮毫という。どこかの会派で可成り腕を磨かれたのだろうと、自分も同じ趣味でもあり感心した。また、参考にさせていただこうと「あまやどり」の前書きに代えての執筆者、梶本さんの文を読ませてもらった。持山さんとは親友だけに、数々のエピソードを交え、内容濃く素晴らしい文章である。持山さんのエッセーはテーマの幅が広いうえに描写が細かいのに感心する。前に「貴方の記憶力は凄い」と話した事が有るが、超高齢者の私にもよく判る、古き良き時代の話がふんだんに出てくるのは嬉しい。また友人、知人だけでなく、旅で出会った人との交流もほほえましいエピソードが沢山書かれている。人が好きと言う持山さんならではの文章である。

今後は悠々自適、旅の機会も増えることと思うので、また素晴らしい作品の第四集を楽しみに待っているのは私一人ではあるまい。

「雨あがり」の発刊をお祝いするとともに、今後ますますのご健筆とご健勝をお祈りいたします。

令和二年二月 藤 倉 睦 男

「あまやどり」・「通り雨」・「雨あがり」 刊行おめでとうございます。

持山さんの色褪せない数多くのエッセー、いつも同世代の共感が持てて自分も参加しているような親しみがありました。

続編はまだですかと、心待ちにしていました。いささか強引な内容もありましたが、読後は痛快でいつも笑いとアリナミン二錠くらいの効能を頂きました。今後隠居などと言わないで、風よりも嵐になって頑張って下さい。四作目も期待しています。

それにしましても、いつぞやのなんば駅、発車ベルのアナウンスまでの短い時間、立ち飲みジョッキー一杯のビールで旅の話や諸々・・まだ話が完結しないまま「ヤント・元気にせーよ」と駆けて行くエンド、いつものパターンですが楽しい時間でした。

春一番 強風なれど 暖かし 山本 拝

目 次

天地仁について

尊 縁 ・・・・まえがきにかえて・・・・ 1

風よりも風の持山さんへ (まえがきにかえて) 4

パブ「34」への便り 9

憧れの柳川町 11

旅は北海道が好き 14

節分が好き 18

フェリー「めおん」 20

近況報告させて頂きます 21

独り言 23

喜怒哀楽も大師の御心の中 25

阿吽の呼吸、以心伝心 28

つぶ柿の君 32

丸新デパート 35

脚の短さは背の低さ 39

ニーコ 42

商売上手・交渉上手 46

TEDDY PACRES(テディ パクレス) 出会い編 56

TEDDY PACRES(テディ パクレス) 再会編 64

上川駅・二分間デート 71

金魚の睡蓮 74

ブルノー・フォール 79

カバはヒッポ、サイはライノ 86

ガガネ釣り 89

「あまやどり」リターン 94

母の享年を超えた 97

心温まる葉書での通信 99

露天商哀歌 105

青春十八きっぷ 109

阿摂航路の客船たち 113

棺に一輪の赤いバラ (2019・8・23まで封印) 118

ルーマニアン・ラプソディー 120

みかんじゅうす 133

五歳以前の一番遠い記憶をたどる 135

人との『のりしろ』 142

「みっくちゅじゅうちゅ」 143

S君のこと 147

おとうさん は もっちゃん 152

雨あがり ーあとがきにかえてー 155

付録 リラ冷えの街 160

家族勢揃い 162

それは全くの偶然でした。もう一年近く前のことだったでしょうか。何気なく回したチャンネルに「高崎柳川町・・・」の音声が流れたのです。旅番組で「夜行列車の旅」とかなんとか。

咄嗟に反応する私でしたが無理もない。高崎柳川町は、あの「憧れの柳川町」なのです。しかもレポーターは私と同じ徳島県出身の俳優「大杉 漣」。これは見ない訳には行かないとばかり私の目はテレビ画面に釘付けになりました。

番組の内容は「大杉 漣」が直江津までの列車旅の途中、高崎で途中下車し、夜の柳川町を訪れるストーリーなのですが冒頭、数字の「34」とだけ書かれたパブの看板が映し出され「なんで34なんだろう」と彼が入店して行くところから始まりました。

そこでママと思しきちょっぴりポッチャリで色白の美人がインタビューを受けるところで私の頭にビビビッと電気が走ったのです。

「こんなママがいる店に行ってみたいなあ」との思いが「この店に行かなければ」に変わるまでには一分とかかりませんでした。

そしてチャンスは間もなくやって来ました。大学のクラブ同窓会が群馬県・尾瀬で催行される事となり、私は出席の意志を早々に伝えるのでした。

そんな経過を経て十月六日夜、私は念願の「34」を訪ねさせて頂いた訳です。柳川町は私の学生時代と違って少々寂しくなっていたものの、狭い小路が入り組んで何とも怪しげなムードを今もって残してノスタルジックでもありました。

不思議な事に高崎駅から徒歩で向かったにも拘わらず一度も道に迷うことなく、まるで馴染みの店に行くかの如く、一発でお店を発見できました。気が付けば「34」の小さな置き看板の前だったのです。

そして持田ママとの出合い。持田・持山は山と田の違いと、テンションも上がり思わずはしゃいで、さぞかしご迷惑だったのではと今更になって反省しております。 お店の名前である「34」も、ママの名前・美代さんからの由来とか、楽しい会話も有難うございました。私はこんな旅が大好きなのです。

又、お会いできればと思います、一人旅に出掛ける言い訳を今から考えなければなりません。パブ「34」の益々の発展をお祈りしています。

平成二十六年十月 著

高崎経済大学に学んだのは、昭和四十二年四月から四十六年三月の四年間。私の人生の中で、これほど魅力的に輝いた時期は、この四年間をおいて他はない。

もっとも些か危なっかしい時期でもあったのだが、その危険な部分ほど楽しく思い出深い記憶が残っているものなのだ。

当時の「ケイダイの学生さん」は等しく貧乏学生であり、私はそんな理由から学生寮のお世話になる。二食つきで月額四千五百円也、非常に助かった。しかし少し裕福な学生でも、農家の蚕小屋をベニヤ板で仕切っただけの下宿部屋が多く、ワンルームマンションを棲み家とする現在の学生さんとは隔世の感がある。四十五年以上も前の話だから無理もない。

「憧れの」と表現した柳川町の存在は、入学当初より知っていた。在学中に都合四回だけご厄介になったが、そのひとつひとつの記憶はあまりにも強烈である。

初めての柳川町は新入生コンパとかで、徳島出身者が集う楽しい行事の筈であったが、私には面白くない出会いとなった。すなわち歓迎コンパは、安い料理屋の二階で酒を浴びるほど飲まされて、早々に一年坊主は帰されるのである。だが、しかし少しばかり社会経験(実は一浪)に勝る私は酩酊することなく先輩から「気に入った、次ゆこう!」と二次会に出席を許されるのであった。それだけなら感謝に耐えない先輩の配慮なのだが、ある先輩が一言よけいに「会費が余ったから俺たちだけで飲もう」と云ったものだからたまらない。正義感の塊であった当時の私は、即座に反応し、身の程もわきまえずに先輩を強く非難したのである。くだんの先輩は自尊心もあってか無かってか「表へ出ろ!」となった。二、三発は殴られるのかと覚悟したが良識あるもう一人の先輩が中をとりもち、その場の険悪な空気は一応の収束を見た。

しかし面白くないのは私である。せっかく有名な盛り場の柳川町で、しかもきれいな女性が「あらー!この学生さんカワイ―!」とまで云って貰ったのに、ブスッとしたままで終わってしまった。ほろ苦いどころか激苦い最初の思い出となった。

その後二回は学生寮の「追い出しコンパ」の打ち上げの恒例で、柳川町でお世話になった先輩に報いたものだが、こちらは金の都合でいつも短い時間で終了。あまりご利益は受けなかった。従って大した記憶もない。ただ私が主役の追い出しコンパにも拘わらず、三重県出身の後輩が大いにモテていたのが気に入らなかった。しかし彼は長身でハンサムだったから勝負にはならないと諦めた。ちょっぴり悔しい思い出だ。

最後の思い出はもっと悲惨だ。つまり四年生の時に家庭教師をしていた息子の親父さんが「先生を一度、柳川町へ連れていってやるべえ」という訳で、こちらは大盤振る舞いの保証付き、思い切り楽しめる筈だった。しかし親父さんと出かける前に自宅でウイスキーをボトル一本、まるごと飲んでしまって、ヘベレケ状態で親父さん行き付けの高級クラブに入ったまでは良かったのだが、その後の記憶が全くなく気がつけば学生寮のベッドの上だった。

翌朝、とにかくお礼を言わなくてはと家庭教師の家を訪ねると、爆笑の渦が待っていた。親父さん曰く、「先生がトイレへ行って帰って来(き)ないんで心配で見に行くとトイレの個室内のタイルにほっぺを擦り付けて気持ちよさそうに寝ていた」のだとか。武士の情けか、パンツを下ろしていたかどうかは不問に付して下さった。随分綺麗な女性が沢山いたのはかすかに覚えているものの、誠にもったいない事となってしまった。

以上四つの「憧れの柳川町」の思い出だが一つとしてまともな思い出がなかった。いつか社会人になった暁には今度こそはと思いつつ、もう四十五年以上経過して私自身がバーやらクラブそして綺麗な女性に反応しなくなってしまい、反撃の機会は失われたものと思量される今日この頃だ。我が青春よ、さらば。

平成二十六年十二月 著

私の旅行好きは、今に始まったことではない。しかも記憶に残る最初の旅行から一貫して一人旅が好きだった。

私は神戸・三ノ宮の生まれ、父の経営する洋服店が駅前にあって幼い時から都会の喧噪の中で育ってきた。当時は国電の高架の下に市電の停留所があり、私が大好きだった路面電車が行き交っていたものだ。三ノ宮を北の布引方面へ向かえば、ほどなく加納町の大きな三叉路にさしかかる。市電はこの交差点より二手に分かれ一方は湊川方面へ、そしてもう一つは大好きな「おばあちゃん」の住む上筒井方面へと向かうのだが、当然のことだが、私は上筒井へと向かう石屋川行の電車が好きだった。電車の番号は六番だったと記憶するが、一方の湊川方面への電車は十三番、大嫌いな電車だった。

理由は「オネショ」の粗相があった翌日に、母が治療の為と鍼灸院に私を連れて行き「ヤイト」をさせられる事にある。悪魔のような母親だったが、後日この知恵を授けたのは祖母だったと聞いて、しばらくは人を信用できなくなってしまった。

その加納町の交差点の真ん中で泣いている私を助けてくれたのは、お巡りさんだった。一人で勝手に自宅からトコトコ歩いて来たのは良かったのだが、三叉路の真ん中で進退極まって身動きが取れなくなったのだろう。自宅まで連れて帰ってもらったが、やっぱり母親のお叱りが待っていた。五歳になったばかりの頃の私の生まれて初めての一人旅は、ほろ苦い想い出として未だに脳裏に焼き付いている。

その後、阪急電車に乗ってどこかの駅まで行って戻って来るくらいは、朝飯前になるまで成長した。知らないオジサンやオバサンの後にくっついて行けば改札は何時もうまく通れるのだ。しかし突然の父の死から私は母の出里の徳島へ転居を強いられ、電車利用の旅は封印された。

その後の一人旅はもっぱら徳島・小松島港から神戸港までの旅客船の旅が主流となる。神戸のおばあちゃんに会いに行く為だが、一人旅は船賃の節約にと考えた母の苦肉の策でもあった。片道四時間の船の旅は私にとってはテーマパークのアトラクションそのもので、冒険心と好奇心と探究心を一度に満たしてくれる誠に楽しい旅でもあった。

時々、五歳下の弟を一緒に連れての旅を強いられたが、船の中で迷子になるやら船酔いしてグズるやらで大変な苦労を伴ったため、自然と私は一人旅が好きになっていくのである。

そして、学生時代はもちろん社会人となっても私の一人旅は続いている。行き先も海外を含め色々な所があったが、結局,北海道が一番おもしろい。四国の人間にとって雪はたまらなく魅力的な旅の趣であって列車に乗って、ただ雪の中を走っているだけで満足するのである。中でも留萌本線(るもいほんせん)、石北本線(せきほくほんせん)は圧巻だった。ここ何年かは毎年のように出かけては、どこかの駅で途中下車して地元の酒場を訪ねては誰かれなくお友達となり、今もってご縁を頂きながら旧交を温めさせてもらっている。「うまいっしょ」「いいんでないかい」「ゆるくないよ」など北海道弁も随分うまくなった。

登山の趣味から大雪山ほか知床連山など、たくさんの高山にも登り、好きな高山植物の写真が撮れることも、もう一つの北海道の魅力でもある。撮り溜めたスライドも軽く二千枚は超えただろう。しかし登山は夏限定ため、私の旅行は夏と冬限定の北海道でもあった。そんな中、昨年の秋、大学のゼミ同窓会が札幌で催され、初めての秋の北海道を経験したが、団体での行動の為、さしたる感動もなく、ただただ蟹やらジンギスカンを食っただけの旅だった。つまらなかった。

そんな或る日、私は閃いた。「春の北海道はまだ行っていない」

北海道の春は遅いが、市民は長い冬から解放される喜びを、爆発的に楽しむのである。五月には札幌ライラック祭りがあるらしい。大通公園には沢山のリラが植わっていて一斉に開花するのだそうだ。「春の北海道だ、いいんでねえかい」と私は独り言を言うのだった。

リラと聞けば思い出すのが渡辺淳一の小説「リラ冷えの街」若いころより女性とうまくお付き合いする為の教則本として多くの彼の作品を読んだが、その一つが「リラ冷えの街」なのである。作品としては不倫に溺れる男女を描いた、救いようのない話だが、札幌の季節感や文化・歴史のエピソードが随所に盛り込まれていて、私が札幌を好きになる一つの契機を与えてもらった。

そうだ来年はリラの花が咲く頃、リラ冷えの街、札幌を訪ねよう。ライラック祭りのある五月二十五、二十六日なら、水曜日、木曜日なので休暇も取りやすい。そうだ、そうしようと、私は勝手に自分に言い聞かせるのであった。リラ冷えのする大通公園を歩けばどんな感傷に浸れるのだろうと想像を逞しくもするのだった。

詩人・萩原朔太郎はこう言った。「旅行の楽しさは旅の中にもなく後にもない、ただ旅に出ようと思った時の海風のやうに吹いてくる気持ちにある」と・・・

今、私の心の中に確かに爽やかな海風が吹き始めたのを感じる。来年の一大目標を見つける事が出来た。「旅は北海道が好き」を改めて確認できる喜びで満たされる此の頃だ。

平成二十七年十二月三十日 著

私は一年の暦の中で、節分が一番好きである。節分といっても二月三日の節分であって、立夏、立秋、立冬の前の日はさほどの感激は感じない。

厳しい冬をもう少しで乗り切ることが出来ると実感する二月の節分は、「鬼はそとー、福はうちー」の豆まきの行事と一緒にやってくる。

毎年、家族で一緒に豆まきをするが、いつも主役は私であって、大きな声で威勢よく豆をまく時の爽快感は何事にも替え難い。ご近所の手前もあって恥ずかしいのか、妻や子供は私の後から、かなり控えめに「オニハソトー、フクハウチー」とやっているが、度胸のない奴だ。

ともあれ今年も節分がやって来た。寒い冬も、もう少しの辛抱で春はそこまでやって来ている。お陰様でまた一年、寿命を紡がせてもらったと思うのも、節分の今日なのだ。

占いの世界でもその年の運勢は春の節分から始まるとあって、必ずしも一月一日の元旦ではないのだそうだ。お月様の運行から作られた太陰暦では、お正月は太陽暦より一カ月くらい遅れてやって来る。だから節分の頃が本当のお正月なのではと勝手に解釈している私だが、迎春、新春、初春と、正月用語に春が付くことからも一月一日の寒い盛りのお正月よりは節分の頃のお正月の方が、季節感において分がありそうだ。

難しいことは、この際どちらでもよい。とにかく私の心に春が来た。今年も良いことがありますようにと、今宵も大声を出して豆まきしよう。

平成二十八年二月三日 著

高松港からは多くのフェリーが幾つもの島に通っている。

小豆島、直島などへ行くフェリーはとても大きくて悠然と航海している。

そんなフェリーの航路に遠慮しながら走る小さなフェリー。

それが女木島(めぎじま)・男木島(おぎじま)行き、雌雄島(しゆうじま)海運の「めおん」である。

地元の小学生から公募で命名されたらしいが、良い名だ。

小さくて可愛いブリキの玩具みたいな赤い船なのだ。

そんな可愛い「めおん」に孫の姿を重ねてみる私だった。

瀬戸の海 巡るフェリーの 小さきが

孫にも似たり 愛おしきかな 平成二十八年九月二十五日 著

三月に古稀を迎え、いよいよ老人の世界に突入しております。なにくそ年齢に負けるものかと思っているのですが、時々ポカをするに及んでは「そろそろかなあ」と感じる今日この頃です。皆様にはお変わりなくお過ごしの事とお慶び申し上げます。

性懲りもなく、まだ東京海上日動でサラリーマンをやってますが、もう十五年目を数えます。阿波銀行では三十年でした。繋ぎのフィリピンが二年でしたから都合四十七年ですか。「思えば遠くへ来たもんだ」と歌の一つも出そうです。とにかく健康に恵まれたお蔭で今まで何となしに仕事を趣味にしてきましたが、そろそろ考える時期でしょうか。

北海道の友人が観光タクシーを永い間、頑張っていたのですが、最近の手紙に曰くには、

(自分ではまだまだと思っていたが、「無理かな」と感じ始めたのは車の掃除がそれまでのようにスピーディーにできなくなってきたからだった。そのころから高齢者による交通事故が多く報じられるようになり、自分としては、ちょうどやめ時だったのかと思う。そうした辞め時を、自分で感じることが重要だと思う。)

まさに目から鱗が落ちる思いで、便りを有り難く読ませて貰いました。必ずやって来る自分で感じる日には狼狽する事もなく、心おだやかに仕事から離れようと思います。その日がやって来るのもそんなに遠くない感じがします。

そして縁の下の力持ちだった愚妻に、遅すぎる恩返しもしようかなと考えております。初孫の初花(はな)(はな)はもうすぐ二歳。家庭が明るく賑やかなのが救いにもなりそうです。

モッチャンの独り言にお付き合い下さいまして有難うございました。今後も変わらずに宜しくお付き合い下さい。皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

平成二十九年四月一日 著

晩秋から初冬にかけて、私は決まって憂鬱になる。理由は日の入りの時刻が、この時期は一年中で一番早くなるからだ。

一般には冬至のころ昼間が一番短くなるとされているが、実は日没の時刻は冬至のころには既に遅くなり始めていて、実際には十一月末から十二月初め頃が日没は一番早いのである。現にここ徳島の今日の日没時刻はちょうど午後五時であって、十二月初旬には午後四時五十二分となり、その後は日一日と回復してゆく。

会社からの帰りのバスは午後五時十五分に徳島駅を発車するが、今は乗車するのを待たずに暗くなり、楽しい気持ちになるはずの私の心まで一緒につられて暗くなる。

最近も持病の心臓疾患の定期検査を受けたまでは良かったものの、結果は芳しくなく、カテーテル手術をする羽目になり、手術は無事成功裏に終わったものの、己の肉体の衰えをつぶさに感じさせられる事があった。当面の心配は無くなったとはいえ、今後のリスクを考える時、憂鬱にならざるを得ないのである。今の季節の環境が、ショックをより増幅させて私の心を支配している。

私のデスクの片隅には札幌で撮影したライラックの花の写真をおいている。五月の爽やかな風の中、淡い赤紫の美しい花房を揺らせている写真だが、悲しい時や寂しい時にはいつも私の心を癒してくれる。今日もその写真を見つめながら、「もう少し生きたいな」と呟くのだった。来年の春が待ち遠しい。

平成二十九年十一月十四日 著

四国霊場八十八か所四十五番「岩屋寺」は山の中。久万高原町(くまこうげんちょう)より面河渓(おもごけい)方面へ十五キロほどの山奥にあって、八十八の札所の中では参拝の印象が強く残るお寺の一つでもある。

もう十年以上も前の話になってしまったが、私の還暦を迎えての記念に十回目の巡礼の折、同行の友人が本堂に続く坂道の途中にたくさん並んでいるお大師様の石仏の一つに、ある文章が刻まれているのを発見した。曰くには「喜怒哀楽も大師の御心の中」。

友人の解釈によれば「何をしてもお大師様は許して下さる」とのこと。その言葉を信じた私たちは、その日の宿泊地である道後温泉で、思いっきりハメを外して遊ぶのであった。

だがこの日より罰が当たったのか以後十年間というものは、二人とも人生で一番ともいえるほどの苦しい経験をする。友人は事業に失敗、音信も途絶えたままになってしまった。

一番の親友というか心を許せる友人の失踪は、私の心にも大きな穴を開けたのだった。

また不思議な事に十一回目の巡礼以後は、件の石仏が忽然と姿を消したのか、何度探しても見つける事が出来なくなってしまったのである。いたずらに馬齢を重ねる二人にお大師様がお隠れになったのに違いないと悔やんでみても後の祭り。遅きに失する反省を私は強いられた。

その後、十七回目の巡礼の二〇一六年十一月になって、やっと私はお大師様の石仏に再会出来た。それは全くの偶然でもあった。本堂直下に並ぶ石仏の一つに「喜怒哀楽も大師の御心の中」の文字を発見したのである。

十年前には気が付かなかったが、石仏の右側には「人の世の いろは坂 上りて還暦」左側に「下りて 喜怒哀楽も 大師の御心の中」とある。友人は左の碑文だけを見て、独断と偏見を下したのであろう。大変な間違い解釈でもある。罰が当たっても無理はないと思った。

過ぎた人生は取り返せない。従ってこれから残されている人生をきちんと生きてゆくために石仏の文章を正確に理解しておく必要がある。百五十年あるいは二百年も以前に作られた石仏のように思われるので、碑文の中の還暦の表現は平均寿命も延びた現代においては概ね七十歳と読み替えて考えると、「人生七十歳までは苦労があっても一生懸命、精進・努力をしなさい。そうすれば残りの人生は下り坂を自然に降りるように平穏で安寧な日々を過ごすことが出来る。これがお大師様の考えである」ということなのではと、改めて石仏を見る私であった。

それにしても、十年前にも右の碑文を読んでいれば、その後の私の人生も、もっと良い方向に変わっていったかも知れないと、古稀を目前にして下り坂を想う此の頃である。

南無大師遍照金剛 平成三十年三月 著

昼過ぎにメールが着信。北海道にいる友人T君からだった。曰くには今、嫁さんと一緒に淡路島を観光中。夕刻には徳島に宿泊するから都合が良ければ会わないかという事だ。北海道から四国に観光旅行するのだったら、もう少し早くから分かっていた筈だが、事前に知らせてくれれば良かったものをとも言えず、夕刻にホテルで落ち合おうと即答した。

T君とは大学のゼミの同窓で、年に一度の同窓会で会うことが出来るのだが、五年前に私が幹事をして徳島大会を催した際には、直前に親族のご不幸があって出席叶わず「いつかは徳島においでよ」が挨拶代わりになっていた。そんな彼がやっとその気になったのか、夫人同伴でのご来徳となれば私のテンションも俄然、マックスとなるのであった。

大学の友人は全国にいて、北は北海道から西の広島までユニークな御仁が十数名、キラ星の如くに散らばっている。同窓生に言わせれば、私が一番ユニークなのだそうだが、私にその自覚は全くない。事実、クマやらカバ、はてはタヌキまでいろいろのキャラクターの持ち主が揃っていて、ちょっとしたノアの方舟状態なのが我がHゼミ卒業生の集団なのだ。

夕刻にはホテルで首尾よく再会、奥様にもご挨拶を差し上げ、私お勧めの寿司店へ案内とあいなったが、思い出話に花が咲き、春本番がやってきた街の空気とあいまって実に楽しい一夕となった。食事のあとは阿波踊り会館に阿波踊りの実演観賞と洒落こんだが、題記の「以心伝心」は、そこでの出来事である。

その日の踊り会館は、いつになく混雑していて、会場は殆ど満員の盛況である。外国人がやたら目についたが、果たしてスペインからのお客さんのJTBツアーとのこと。

やがて踊りの実演が始まり、連長と思しき熊のプーさんのような人が観客に阿波踊りの歴史等を説明するに及び、困ったのはプーさんだ。

「アイ キャン ノット スピーク イングリッシュ」と言っただけで固まるのである。そこに思わぬ助け舟、ツアーコンダクターであろうが背の高いイエスキリストに似た顔のイケメンが通訳を買って出た。

英語とスペイン語の両方をつかって連長の説明を翻訳してくれるものだから,会場内の観客は日本人を含めて一体感がハンパなく、まことに陽気な雰囲気に包まれた。きっと外国からのお客さんも大喜びだったに違いない。踊りの実演のあとはお決まりの観客を巻き込んでの総踊りとなるのだが、スペインのお客様はことのほか盛り上がっていた。さすがフラメンコの国だなと感心もした。

ところでこの踊りの最中には大切なポイントがある事を私は知っていた。つまり一緒に踊る本職の踊り子が「これは」と思う人を見つけてはその人の首にレイをかけて行くのである。レイをかけられた人は最後に踊りが上手だったということで表彰される仕掛けになっているのだ。いつもは三人くらいが選ばれるが、この日は特別に外国人枠を設けたのか総勢五人がレイをかけられる栄光に浴した。内訳は外国人の男女四人に私の友人である。

驚いたのは友人本人であったのは言うまでもない、およそ上手な踊りではないことは本人が一番知っていたはずだが、とにかく選ばれて表彰のうえ副賞まで頂いた。良い土産話が出来て、私もお世話冥利を感じたのだが、この話には前段があった。

大勢が輪になって阿波踊りを踊りながらクルクルと会場を回っていると、一人の女性の踊り子が私に寄ってきて「どこからいらっしゃったのですか」と聞くのである。

咄嗟に「私は地元の人間です」と答えたが、すぐにピンときたことがあった。

ハハン!このお嬢さんは日本人にも一人くらいはレイをあげなくてはと思っているのかも知れない・・・そこで咄嗟に「前を踊っているのが友人で北海道から観光に来ているのですよ」とそっと彼女に呟いて、少し間をおいて「お嬢さん綺麗だね」とサインを送った。「頼むから前の友達にレイをかけてやって」とはもちろん言えないが、私はダメ元で思わず言ってしまったのだった。彼女は黙っていたが、すぐあとでそっと友人に近づいて首にレイをかけてくれた。

以心伝心とでも言うのだろうか、今流行の忖度なのか、とにかく阿吽の呼吸で対応して下さった踊り子のお嬢さんに感謝した。私が発した微弱な電波を彼女は見事に受信してくれたと思うと何だかホッコリする私だった。

もちろん友人夫妻にも良い記念となって嬉しかったに違いないが、私はそれ以上に嬉しかった。単なる偶然の結果でなかったことだけを祈っている。

平成三十年三月二十八日 著

この話は五十八年も前に卒業した坂野小学校の同窓会に出席したことから始まる。「古稀の記念同窓会」と銘打ったこの同窓会は、思いがけず私にまで案内を頂いただけでも感激の話となる、つまり私は転校の関係で小四から小六の三年間しか在学していないにも拘わらず、覚えていてくれた友人が誘って下さったものだった。

さすがに古稀の同窓会とあって、爺さん婆さんの品評会の様相を呈していたが、男性の名前、顔は思い出すものの、女性にいたっては全くの宇宙人であった。

これにはしっかりとした理由がある。つまり小学校卒業時の私は色気のイの字も持たない無垢な存在であったため、およそ女性への関心が全く無かった為ではなかろうか。一緒に遊ぶのはもっぱら男の子ばかりであったため、男性の名前はなんとか記憶に刻むことが出来たものの、女性はインプットがそもそも無いのであろう。

宴たけなわとなった時、一人のご婦人が声をかけてくれた。

「持山くんじゃないの?」

「持山ですが」

「わたし覚えている?」

「いやあ、どうも失礼」

「持山くんは、つぶ柿の君として私はよく覚えています」

とまあこんな会話で始まったものの、彼女のことは残念ながら記憶のかけらも出てこない。ただ「つぶ柿」の存在ははっきりと記憶にある。おばあちゃんの家にあった一本の柿の木なのだ。祖母の家は前を通る県道に面していて通学路になっていたため、大勢の生徒がこの「つぶ柿」の木を知っていた。

私の母は若くして夫と死別、二人の子供を抱え当時は苦労の絶頂にあって、仕事の関係で出里である祖母の家に身をよせた。そんな関係で私も坂野小学校に転校して来た訳である。その時点で今回の話は約束されていたのだった。

つぶ柿は名前のとおりビー玉くらいの小さな実のなる柿の木だったが、熟してくると木からポトリポトリと落ちてくる。この世の物ではないくらいに美味しく感じる甘いオヤツが先方から落ちてくるとあっては、子供たちの間では人気絶頂で、実が落ち始める晩秋の祖母の家の前は、通学の途中で立ち止まる生徒が大勢いたものだった。

そんな中の一人が私に声をかけて下さったのである。「つぶ柿の君」と言われるには些か面はゆい感じがしたが、なんだか源氏物語の主人公になった様な錯覚を覚えて、まんざらでもない私だった。

「そうですか、僕もつぶ柿はよく覚えています、確かに美味しかったなあ」

「私ね、落ちた柿の実を拾って食べるのがちょっぴり恥ずかしかったけどオヤツなんて何にも買って貰えなかった時代だから、あの美味しさは忘れられないわ」

「おばあちゃんが、よく子供たちを追い払っていたなあ」

「おばあちゃんが、いない時を狙うのよ」

「ハハハ・・」

会話はその後も楽しく続いてポッチャリとした円満そうな彼女がだんだんと美人に見えてくる私だったが、一つだけ小さな腫瘍のような物が私の心の中に残っているのを感じた。

当時は昭和三十三年頃と記憶するが戦後の復興が始まったとはいえ、まだまだ皆が貧しい時代であった。田舎の小学生はいつもお腹がすいていて、落ちた柿の実をオヤツとして拾って食べる事になんの違和感もないのだが、その実の美味しさが生涯忘れられない程にインパクトがあったのかと思うとき、貧しくとも逞しく生きる人の故郷の憧憬を見る思いにひたる私だった。

現在なら地面に落ちた実を拾って食べただけで、怖いママのお叱りがあるだろうが、当時のメルヘンの世界の思い出として私の脳裏にしっかりと刻まれたエピソードだ。

「つぶ柿の君」の私も古稀のお爺ちゃん。いまさら幼い時の思い出話でもないのだが何故か気になるのは私に語りかけてくれた女性が源氏物語の「若紫の君」ではなかったのかと妄想する自分が面白い。

平成三十年四月三日 著

徳島県人であっても三十歳以上の人でなければ「丸新デパート」という名の百貨店が東新町の入り口に存在していたことは記憶にないと思う。

この百貨店は昭和九年の創業であって平成七年に閉店するまで六十二年間も徳島を代表するデパートであったが、まさに百貨店全盛の時代を生き抜き、郊外型大型ショッピングセンターの台頭とともに衰退していった。しかし私にとっては自身が幼少の頃より長女が小学生の頃まで想い出がいっぱいのデパートでもある。

小学生の頃、私は地方で住んでいたものだから、母は特別な日には、よくこのデパートへ私と弟を連れて行き遊ばせてくれた。中でも思い出深いのは、確か六階の大食堂と屋上の飛行機である。

大食堂では決まって「オムライス」だった。一枚のお皿に卵にくるまれたケチャップライスと副食が付いているだけの代物だが、こんもりと盛り上げられたライスの上には日の丸が、つま楊枝に刺されて掲揚されていた。「こんなうまいもんないわ」と真面目に感激した当時が懐かしい。

丸新デパートへ行くのは、たいてい日曜日なので翌日の月曜日には学校へ行くのが楽しみで仕方なかったことを覚えている。すなわち「きのうマルシンへいって洋食たべたんぞ」と友人にふれ回って自慢するのである。それを聞いた友も「へえ、いいなあ、ぼくもいきたいなあ」と羨ましそうな顔をする。いささか人の悪い趣味ではあるが、少しばかり優越感を覚えたあたり、私も幼い時から人間が出来ていなかったと云う事か。

もう一つ大切なのが屋上の飛行塔である。他にも遊具はいろいろとあるのだが、群を抜いて人気があった。

この飛行機、ただ鉄塔の四隅にぶら下げられている四機の飛行機がクルクル回るだけのものだったが、乗客のみんな、大人も子供も初めて飛行機に搭乗したかのような錯覚のなかで興奮していた。飛行機といってもドラム缶ような機体に申し訳なさそうな小さな羽根がくっついているだけの代物で、リアリティは全くなし。そこは乗客の強い想像力によるイマジネーションに頼る遊具だったのだ。ただ屋上にある飛行塔からは、高い建物が無かった時代の徳島市の中心街が俯瞰できたし、遠くは吉野川、淡路島まで見渡せた。

要するに「絶景かな!」だったのである。

この飛行機も自慢の種として、月曜日の朝一番に小学校で友達に吹聴するのがたまらなく愉快だった。「きのうマルシンへいって、ひこうきに、のったんぞ!」ってな具合である。

最後に思い出すのは長女のこと。長女は昭和四十八年生まれだから幼い時代は丸新デパートの全盛期であった。私も妻と一緒に彼女を連れて屋上の遊園地で遊ばせたものだが、飛行機に乗せてやった記憶がない。そのころには撤去されていたということだろうが、代わりにチンチン電車などがあった。しかし飛行塔ほどのインパクトは残念ながら無かった。

トランポリンもあった。こちらは「ピョンピョン」すると云って長女のお気に入りの遊具だったが、やはり飛行塔には及ばず私は不完全燃焼を強いられた。

そうこうしているうちに昭和五十八年には大手の有名デパートが徳島に進出し、加えて大型ショッピングセンターが二か所もオープン。さしもの我が丸新デパートも他の地域資本のデパート同様、その存在が次第に薄れて行くのだった。午前十時と午後六時の二回、丸新百貨店の屋上からはフォスター作曲「春風」のミュージックサイレンが鳴り響いていたが、その音もいつからか聞かれなくなった。

吹け そ よ 風 吹け 春 風 よ 吹け 春風 吹け 柳の糸に・・・

ソラ ソファミド ドシ ソファミドレ

プーポ パポピポ ピーポ パポプポプ

このミュージックサイレンは、鳴り始めるまでに十秒ほどのウォーミングアップが必要と見えてウイーン・ウーン・ウーンと回転数が上がる気配があって、その後やっとプーポ・パポピポ・ピーポと始まっていた。

何だか少し調子はずれなところもあった気がするが、ノスタルジックないい音だった。高校時代の冬休みにお歳暮配達のアルバイトで丸新百貨店で働いたことがあったが、仕事が終わる午後六時に決まって聞こえる例のプーポ・パポピポ・ピーポのサイレンには本当に癒された。寒い夜道を自転車で家路を急ぐ私にとっては天使の歌声にも聞こえた。

平成三十年四月五日 著

四月七日というのに、とんでもなく寒い休日があった。久しぶりに女房と花見に洒落こんで香川の女木島(めぎじま)まで出かけたが、桜は既に散っていて、おまけに冷たい暴風が吹き荒れる最高のコンディション。世の中うまく行かないものだとつくづく感じた。

そもそも何故、女木島なのかという理由であるが「さくら祭り」ということで高松港からのフェリーが四月七日だけ無料とのキャンペーンがあり、「お得感」に敏感な女房の強い思いに引きずられて、いわゆるお付き合いであったが案の定の顛末と相成った次第である。

ただし、コケてもただ起きないのが拙者のモットー。折角の高松だから、かねてより乗ってみたかった琴平電鉄を利用して仏生山(ぶっしょうざん)まで足を延ばしたのであった。

都会で使い古されて二度目のご奉公を四国で努めている電車は、それなりに昭和の香りがプンプンしていて私の旅心を刺激するには十分な演出をしてくれた。

仏生山の街は、高松藩主であった松平公が、菩提寺たる仏生山・法念寺を度々お参りになったため、「おなり街道」と呼ばれる門前町を形成している。また町の名前も仏生山そのまんまだ。古い商家が所々に残り、往時の繁栄を偲ばせるが、現在は高松市の一部に飲み込まれてしまった感がある。通勤に便利なため、ベッドタウン化している感もある。

さて、最初は法念寺まで駅から歩くつもりであった二人だが、あまりの寒さにギブアップ。ちょうど見つけた温泉施設「仏生山温泉」に飛び込むのであった。

冷え切った身体を露天風呂に沈めて、なんとも言い難い至福の一時を過ごしたのは言うまでもない。女風呂までは分からないが女房も全く同じだったろう。

だがここで予期しない本日二回目の不幸が待っていた。

露天風呂は長方形の檜風呂で三つの風呂が横に繋がって並んでいる構造だが、それぞれの風呂は五人くらいが横に並べるほどの大きさだ。私は先客が入っている二つの浴槽を避けて、一番奥の風呂を独り占めした。

隣の浴槽には若者が三人いたが、そのうち一人が言った。

「この風呂は足がやっと向こうにつくから寝ているとシンドイな」

するともう一人が

「俺は十分に足がつくから楽だ」

残った一人は

「つま先を伸ばし切っても届かないから、尻が床の上で滑って落ち着かん」

それぞれ己が身長を安楽さの違いに見立てて面白い会話であった。

屈託のない若者の会話を聞きながら、ホッコリとした私だったが、私も同じサイズの風呂につかっているのだったら、どこまで私の足は届くのだろうかと興味がわいてきた。

背が低いのは生まれてこの方七十年間、ずっと知っているので、浴槽の対岸には届く訳はない。ただどこまで届くのかが問題なのだ。

結論はすぐに出た。そっと湯の中から我が足を上げてみると、向こう岸よりはるかに遠い所、むしろ私の顔に近い所に足がニュウっと出るのであった。頭をこちらの縁のぎりぎりに置いて、思いっきり背伸びもしたうえでの結果には、さすがにガックリした。

最近の若者はみんなイケメンで背はそろって高いのは知っている。しかしこれ程までに現実を見せつけられては溜息も出なかった。

脚の短さは背の低さ・・・温泉にくつろぐことも出来ないとは情けない。

平成三十年四月十一日 著

「ニーコだろ?持山です。懐かしいなあ、だけど変わってないなあ!」

「おう、モッチャマかあ。すぐわかったわ」

「にいこ」と言ったのかも知れないが、偶然にも私の隣に座ったのは「ニーコ」だった。古稀の記念同窓会と銘打って、坂野小学校の昭和三十五年三月卒業生同窓会の席上の話である。

私は転校の加減で四年生から六年生までの在学だったから、親しくお付き合いをした友達は少ないのだが、ニーコだけは特別である。

少し、いやもっと、悪ガキそうな雰囲気を今も漂わせる男らしさは変わっていない。

彼とは勉強の面でこそライバルであったが、運動その他においては圧倒的に彼の方が優秀だった。女の子にモテるのも半端じゃなくてクラスの人気者と言うのだろうか、とにかく一目も二目もおく存在であったと強力に記憶している。もっと大切な思い出もある。五年生の時、彼から紙芝居の木戸銭五円を奢ってもらったことが一番強烈な思い出なのだ。

放課後の校庭で、一人で遊んでいた私に自転車に乗った彼が近寄って来た。

「紙芝居がくるから一緒に見いへんか」

「ぼく、お金もってないから、見れへんわ」

「ほんなら、ちょっと待っとれよ」

私は少し悲しかった。お小遣いなんか常に持ってる訳もなく、仕方なく校庭で寂しく遊んでいたのに、余計なおせっかいをするものだとさえ思った。

十分も経たないうちにニーコは帰ってきた。その手には五円玉を二つ持っていた。二人分の紙芝居代を、どこからか調達してきたのだ。

やがて紙芝居屋のオッサンが黒い自転車に乗って校庭の隅にやって来る。子供たちは何時頃に紙芝居がくるかを良く知っている。三々五々集まって来て十人も集まったころオジサンの紙芝居が始まった。木戸銭が五円で、もちろんニーコが出してくれた。

その時の紙芝居の内容などは何も覚えていないが、友達にお金を出してもらっての観賞は必ずしも快適なものではなく、遠慮がちにニーコの後ろから静かに見る私だった。

話してみれば、たったこれだけの事なのだが、私にはもっと深い意味での記憶がある。当時ニーコも私も決して経済的には恵まれていない境遇だった。私は父親を早くに亡くしたいわゆる母子家庭、ニーコも小さな借家に暮らしていて決して暮らし向きは楽ではなかったろう。貧乏な家庭の子供同士だったわけだが、おこづかいが無い為に紙芝居が見たくても見られない気持ちを一番知っていたのはニーコだったと思うのである。

自分のおこづかいも、ままならない立場でありながら友達の分まで支払ってくれる彼には、幼い頃の私とはいえ、十分にニーコの気持ちの有難さを理解出きるのであった。

久しぶりに再会できたニーコだったが、腎臓の具合が悪くて酒が飲めないという。私は私で糖尿病だから食事に制限があるとかなんとか、健康の事ばかり話して、肝心の大切な思い出の事は結局、話題にはならなかった。やがてお開きとなり月並みな挨拶をしてニーコとは別れたが、帰りの列車の中で彼の住所とか電話番号を聞いておけばよかったと思ってもあとの祭り。その日は一度あきらめたものの後日になって同窓会の案内状に幹事の電話番号の記載を発見した私は、ニーコの電話番号をやっと教えてもらったのであった。早速、彼に電話したのは言うまでもなく、ニーコもまた元気に答えてくれた。

二週間後に徳島駅で会おうとの約束を取り付けることが出来て、私の胸のつかえは一気に無くなるのである。

「今度こそニーコに紙芝居の木戸銭五円のお礼を言おう」

「卒業時はお互い十二歳。約五十八年ぶりに私の願いが成就する」

ところで彼のニックネームは何故「ニーコ」なんだろう。彼の苗字はOだし名前はKなので、まるで脈絡が無い。昔から全く気にかけていなかったが、考えてみれば不思議な話である、この理由は同窓会に一緒にいたもう一人の友人が明快に説明してくれた。

つまり彼には弟がいて二人兄弟とのこと、その弟が「ニーチャン」「ニーチャン」と呼ぶ声が「ニーコ」「ニーコ」に聞こえたからだとか・・・

私にも五歳年下の弟がいた。彼もまた私のことを「にいちゃん」「にいちゃん」と慕ってくれていた。ニーコとの共通点がここにもあった。しかし残念な事に私の弟は十二年前に夭折している。ニーコには私の分まで弟さんと何時までも仲良くしてもらいたい。

平成三十年四月九日 著

もう七十歳にもなって、今さら自慢話もないものだが、若いときの私は、ちょっぴり商売上手あるいは交渉上手だった。

もっとも本人だけが評価しているだけで、他人も認めてくれる、いわゆる自他ともにとは行かないのだが、コッソリと一人で悦に入っているだけの話でもある。

話の根拠は大学在学中の四つの成功例である。すなわち「マネキン借用書」「寮祭ポスター」「道路使用許可」「コーラ自販機導入」の四例なのだが、順番に記してみよう。

「マネキン借用書」

学生時代は三年生まで学生寮にいた。血気盛んな若者百八名が四人一部屋で二十七室、の共同生活だから、その環境のいかにオドロオドロしいものであるかは察して余りある。

そんな中、入学直後には寮祭が催されることとなり、出身地別のお国自慢の展示をするとのことで、俄然ヤル気になったのは他ならぬ私であった。四国出身者は我が徳島が一名、香川が一名、都合二名の小さなグループなのだが、一番大きなグループは北海道である。

北海道では、何故か高崎経済大学に人気があって、寮生百八名のうち十五名ほどの一大勢力でもあった。出身地も札幌、函館、小樽の都会族から羽幌、砂川、名寄のカントリーマンまで多彩であって、それぞれが自分の出身高校を「名門」と冠詞をつけて自慢していたのを思い出す。なかでも「名門!砂川北高校出身の古○・・・である」と一番元気だった先輩には今もってお付き合いを頂いている。後日談だが、かの有名な函館ラサール出身の他の先輩に砂川北高校はそんなに有名なのですかと尋ねたが「知らねえなあ」の一言だった。

ところで展示には徳島名物「阿波踊り」を看板にして「高知直送メロンの生ジュース」の露店出店を提案したまではよかったのだが、準備はすべて私の仕事となってしまった。お題のマネキン借用書は、この寮祭の露店出店準備の際の話である。つまり露店は自分の部屋を使用するのだが、そこでカワイイ女性が「いらっしゃーい」となれば魑魅魍魎ばかりの寮生の、人気が沸騰するのは必定と考えたのだ。

可愛い女性は、あてがある訳もなく、商店街の婦人服屋にいるマネキン人形に私は目をつけた。高崎と言えば銀天街とまでいわれた有名なアーケードが当時は幅を利かせていたので、一番目立つ婦人服屋に飛び込むなり「マネキン人形を貸して下さい」と店主に直訴したのだった。

変な学生さんが来たものだと店主の顔が笑っているので、寮祭の露店の看板娘に借用したい旨、説明したうえで、徳島から阿波踊りの浴衣を取り寄せて、踊り子に仕立てようとも思っていると、熱く訴えたのが功を奏し、主人が「学生さん、もってきな」と群馬弁で即答してくれた時は、ほっとして、若干十八歳で初めて大人と交渉して成功したことを誇りにも感じる私だった。話はこれだけではない。私の商売上手・交渉上手の仕上げは借用書にあった。店主に紙とペンを借り、その場でサラサラと借用書をつくり、「大切なマネキンだから責任をもってお預かりします」と渡したところ、彼の態度はガラッと変わり、曰くには「さすがケイダイの学生さんダイネ、これだけ書けるワケーもんは、まずイネーダンベ」とまあ、こんな結末だった。あとは高知直送のメロンの調達の問題が残ったが、こちらは家庭教師のアルバイト先の母親に親切にして頂き、果物屋の店主に頼んで卸市場から格安にしかも大量に仕入れてもらった上に、ドラ息子の栄養補充用にと買っていた当時としては最新家電製品でもあった「ジューサー」・・(ミキサーではなくジューサー)を一緒に貸してくれたものだから、我がフレッシュジュースの露店はすっかり準備が整ったのであった。メロンは高知直送としたものの地元のプリンスメロンで誤魔化した。立派な産地偽装だが、そんなこと「カマヤシネー」良き時代でもあった。

しかし、この「高知直送メロンの生ジュース」は見事に当たり、一杯二十円で売れも売れたり二日間の寮祭開催期間中で純益一万円も稼ぎ出したので、後日お菓子をつけて例の婦人服店と家庭教師のお宅にはお礼の訪問をした。朝・夕食つき一か月の寮費が四千五百円の時代の話である。

婦人服店のマネキンはその後も店頭で見かけたが、家庭教師先のジューサーは酷使がたたったと見えて、その後まもなく壊れたと聞いた。昭和四十二年五月の思い出だ。

「寮祭ポスター」

寮祭の「高知直送メロンの生ジュース」は大成功のうちに終わったが、もう一つの隠れた大貢献の話がある。この話は私が二年生の寮祭のエピソードだ。

一年前の大成功により、二年生の時には当時の執行部から寮祭実行委員に選ばれ、昨年にも増して盛り上がる私であった。執行部は殆どが三年生のため実行委員といっても単なるパシリ程度でのつもりで先輩各位は考えていた様だが、此処でも私は頭角を現した。

当時は学生運動真っ盛りの時代。デモやらストだと騒いでいて学生に対する市民感情が良いはずがない。加えて我が大学は高崎市立である、高崎市民の血税をつぎ込んで市民のために設立した大学なのに、蓋を開ければ県外からの学生が殆どで、デモばかりしているとあっては群馬弁で「どうしようもネーナー」と言われても仕方がない環境のもと、少しは名誉回復にと寮祭への市民招待を考えた執行部だったが、妙案が浮かばない。

そこで私は「ポスターを作って商店街で張って貰って宣伝すれば」と提案した。この提案は採択されてポスターは先輩で美術部の人がさっそくデザインして印刷に回すこととなったが、ここで私のアイデアが閃いた。ポスターの下部の余白に商店の宣伝を刷り込むことを考えたのだ。印刷代は五百部を刷って二万円もするので、せめて半分でも寄付金で賄えないかとのアイデアでもあった。

自分でも良いアイデアだと感心したが、結局、広告主を探す仕事まで言い出しべえの私に回ってきた。仕方がないからポスターの原画を抱えて単身、商店街に乗り込みスポンサー探しが始まった。

手当たり次第にスポンサーになって下さいとお願いしてみたものの、返事は案の定、冷たいものばかり、月並みな訪問ではラチがあかない。ある有名な紳士服仕立て屋「オカダ」の社長を訪ねた時に私は一工夫してみた。

「このポスターには商店街を代表する店を二つ掲載する予定ですが、勝手にオカダさんを選ばせて頂きました。もう一つはレストランの○○さんを考えています。一口五千円ですが援助下さいませんでしょうか」と、カマシタ。

社長は最近の高崎経済大学への不満を山ほど言った後で、こう切り出した。

「学生さん、寮祭に市民を招待するとは考えたねえ、学生の評判は悪いので、ここらで巻き返さなくてはダメだよ。うちで二万円出してやるから、そのポスターの宣伝を全部ウチで打ち抜いてくれ」と即断してくれた。

寮に帰って、委員長に報告したが、委員長も舌を巻いていた。なにせポスターの経費がタダになったのだから大いに感謝してもらった。他の寮生にも私は鼻が高かった。その後、寮祭が終わるまで商店街にはわが「三扇寮・寮祭」「洋服のオカダ」のポスターが張られているのを見るたびに充実感を独り占めする私だった。

「道路使用許可」

寮祭の度に実力をつけて行く私であったが、仕上げは三年生在学時の寮祭となる。二年生の時の活躍を認められたのかどうか分らないが、寮自治会の常任委員として私は三年目も学生寮にとどまる事となった。貧乏だからお世話になったような学生寮、さらに一年のオマケは非常に経済的に助かった。

この年の寮祭は特別な企画となり、秋の学祭と並行して実行することが春には決まっていたため、いやが上にも盛り上がって来た。学生は総勢で百八名、学内では圧倒的な人数を誇るので、この人数の力を生かさない手は無いと考えた考えた私は、長崎の蛇踊りの山車で学祭に寮生全員で参加することを提案し可決されたのだった。

夏の終わりから準備に取り掛かったが、頭部の張り子の制作だけで一カ月を要し、胴体のほうは木綿のサラシを大量に買い込み、寮の管理人のオバサンにミシンで縫ってもらった。このオバサン三日三晩ミシンを踏んだ結果、その後ちょうど一週間、寝込んだ。ミシンを使える女性は彼女一人だったので仕方が無かったのだが、まったくもって失礼な図々しいお願いというほかは無かった。しかしこの方とはご主人共々、卒業後もお付き合いを頂いて私は高崎の両親と思っていた。かくして全長九十メートル、頭部は寮生十六名が担ぎ、尻尾まで一メートルごとに八十五名が担当する巨大な龍は誕生した。

ところで題記の「道路使用許可」なのだが、問題は学祭開催の一か月前に判明した。つまり大学寮のパレードとして参加予定だった我が蛇踊りは如何せんその大きさと長さで市内、特に往来の激しい商店街を通るのは市民に迷惑がかかるのではと、私が気を利かせて警察に相談したことから始まった。

最初は交番のお巡りさんに聞いてみたのだが「そんな問題は本署へ行きな」の一言だった。いわれるままに高崎中央署におもむき、受付のお巡りさんに聞くと「道路使用許可」が必要との事。それじゃ「道路使用許可を下さい」と食い下がると「学生さん、そんなに簡単なものじゃないんだ」との冷たい返事だった。当時、学生といえば無許可のデモを繰り返していたものだから、我々の印象は極めて悪く、都合の良い時だけ許可を申請しても絶対ダメという空気を排除する勇気も知恵もなく、その日は退散した。しかしここで諦めては元も子もない、翌日からは毎日中央警察に通い「道路使用許可」を訴えたが、いつも門前払い同然に断られた。道路使用の目的も単に山車を出すのみではなく高崎市民の皆さんに大学には健全な学生も沢山いて市民に喜んで貰いたいと願っているのだとも訴えた。そのうち大学祭の日がどんどん近づき、さすがに慌てたが、丁度、警察通い一週間目の日に何時もの通り警察署へ行くと、中から偉そうな人が出て来て「訳を聞こうじゃないか」と面談とあいなった。この際ラストチャンスとばかりに今まで訴えてきたことを情熱の限り訴えた。

効果はすぐだった。話を聞き終わるや、エライさんが言った言葉に、私は涙が出そうになった。「よくわかった学生さん。道路使用許可を出そう、だが秩序を乱す行動だけには気をつけてくれ」だった。

あとから分かったことだが、警察署の中でもかなり偉い人だったそうな。「めくら蛇に怖じず」、あたって砕けて良かった。この時ばかりは交渉上手も商売上手も無かった、ただただ一生懸命に熱く訴えただけだったが、その後の人生訓にもなった。

大学祭当日、我が百八名が担ぐ巨大な龍は市民に驚きと感動をもって迎えられ、とっぷりと暮れた市役所の広場(警察署の前でもある)で、口に仕込んだ発煙筒で煙を吐きながら踊り狂う蛇踊りに見物の市民が拍手をしてくれた。学生時代で最良の日となった。

「コーラ自販機導入」

寮祭・学祭と、お祭りの時に限って頑張ってきた私の様に思われがちだが、学生寮の執行部として常任委員の職責も、少しは全うしてきたつもりだ。委員長ほか委員は十一名で都合十二名の役員で、私は渉外部長。外務大臣の要職にあった。

外部との交渉といっても学生課とのお付き合いが殆どで、学生課の偉い女性担当者(心無い学生は北○のババアと呼んでいた)に取り入っては、貧乏学生のためにアルバイトを回して頂くのが専らの仕事となっていたのだが、帰省の折には地元の土産などを差し上げていたこともあって、私はかなりの人気を博していた。

「モチヤマさーん。いいバイトあるからとりにおいでー」と電話がかかるたびにこれまた人気取りに余念が無かった寮管理人のオバサンに「モチヤマさんは人気がいいねえ」と少々嫌みっぽく電話を取り次いで下さったのを思い出す。ともあれ貧乏学生の正義の味方として私自身も張り切っていたが、中にはひどいのもあって、二時間で千二百円飯付き・酒飲み放題という触れ込みに四十名もの寮生が食いつけば、チンドンヤの片棒かつぎで、片っ端から白粉を塗りまくられて、学生服を裏返して着た挙句、官軍パレードを商店街で練り歩く仕事だったりしたこともあった。千二百円は頂いたが、飯付き・酒飲み放題はウソであんパンと牛乳をもらって終わりだった。一日重労働のバイトでも千円の時代だったので、斡旋した寮生から文句は出なかったが、オシロイをぬってる間に五名くらい脱走した。根性のない奴だと思った。

この話とは別に外部の業者とも良い話をまとめた事もある。当時のコカ・コーラは一本六十円もする代物であったため、簡単に口に出来るものでは無かったのだが、寮生はいわゆるトレンディーな飲み物として無理をしていつも近所の商店で買っていた。

そこで我が輩の出番がやって来た。つまりコーラは近くにある三国コカ・コーラという会社が販売しているのを突き止めた私は、単身乗り込むや、自動販売機の寮内設置を提案した。電気代は学生寮がもつので一本三十円で販売をしてくれとの厚かましい条件であったが、会社の担当課長さんが、「学生さんのためなら仕方ネーダンベ」とこれまた快諾して下さった。ただしビンの回収には責任をもってくれとの条件がついた。その上に一本につき幾ばくかのバックペイも約束もしてくれた。

真新しい自動販売機が、寮内の階段下のスペースに現れたのはその数日後だった。寮生の驚き喜ぶまいことか、渉外部長の面目躍如となった事は言うまでもない。

売上げは順調以上で、三国コカ・コーラからは三日に一度はトラックがやって来てコーラの補充とビンの回収をしていった。交渉を取り持ってくれた課長からは逆にお礼まで言われる立場ともなった。

しかし後日談もある。半年もたたないうちに回収するビンが不足するようになったのである。最初は寮生が自分の部屋に退蔵しているものと思い、館内放送で「ビンを早く返せ」と怒鳴っていたのだが、やっぱりかなりの数が足りない。足りない分は一本十円の勘定でバックペイから差し引かれることとなり、そのうちバックペイだけでは足りなくなるに及び、急きょ私は非常事態宣言をしたのだった。

原因は程なく判明した。近所の悪ガキ集団が夜陰に乗じてコーラの空き瓶をくすねていたのだった。彼らは近くの商店へ瓶を持って行き、十円を受け取ってはその日のお小遣いにしていた訳だ。彼らを責める気持ちにはならず、空き瓶は寮長室の一角に専用のスペースを作り自衛策を講じた。

私の「商売上手」「交渉上手」の自慢話もこれでお仕舞だが、ただ単に口先だけでは問題の解決にはならない事も身をもって学習した。つまり根底には自身の信念や目標、その上に情熱と行動力が必要であるということだが、その後の私の人生訓として今もって大切にしている思い出である。

平成三十年六月二十七日 著

TEDDY PACRES(テディ パクレス) 出会い編

テディはフィリピン人だ。私の生涯で数少ない外国人の友人の一人である。

彼との出会いは全くの偶然で、私が仕事で香港へ出張した時の帰途、折角の機会だから少し足を延ばせばと、思い付きのフィリピン観光から彼との出会いは始まった。

香港の仕事は五日間の滞在予定だったが、思いの他スムーズで三日目にはフリーとなった。元を正せば最初から三日間の仕事を五日間として香港サイドの接待付きとなっていることは分かっていたのだが、折角のご厚意を無にするのも失礼なので、本社には五日間の申請で臨んだ出発でもあった。

だがここで名案が浮かんだ。香港ばかりであと二泊滞在するのは勿体ない、香港サイドには丁重に残りのプランを辞退して、かねてより訪ねてみたかったフィリピンへと足を延ばす妙案であった。

フィリピンは、ビザなしで短期間の入国は許されることは知っていた。香港からはセブの直行便も出ているので二泊三日で香港に帰って来れば、帰りの香港からの航空券は持っている。要するに香港で二泊するかセブで二泊するかの違いだけだ、私の決心はすぐに固まった。

二時間後、私は香港・啓徳空港にいた。セブ行きの飛行機はすぐに空席が見つかり、もう三時間後には機上の人となり、さらに三時間後にはセブ・マクタン空港に到着するのであるが、テディとの邂逅は空港のタクシー乗り場であった。

いかに治安は良い方だと聞かされていたにせよ、初めてのセブに私は少々不安を感じていた。すなわち入国審査を終えた私が、タクシー乗り場に現れたのは夕闇迫る午後六時。到着した客の殆どがフィリピン人であったため、彼らはタクシーを利用しないので、私を含む少人数の外国人をタクシードライバーが取り合いになるのである。なかには如何にも胡散臭そうな御仁もいたものの、たいていは人が好さそうな陽気なドライバー達だ。その中の一人がテディだった。

私の英語はいい加減なものだが、テディの英語もよく似たもの、すぐに仲良くなって、ダウンタウンへ向かうまでにはすっかりお友達となっていた。

「テディ ホテルはあるかい?」

「ノープロブレム 任せなって」

「明後日の朝には香港行の飛行機に乗るんだ、それまで付き合ってくれないか」

「ノープロブレム ボスの言う通りにするよ」

「日本人相手ばかりしていたので、俺は有名なんだ、ヤマガタのサトーさん知っているか」

「知らねーな ところでフェアはいくらなんだ」

「ノープロブレム ボスの言う通りでいいよ」

「そんな訳にもいかないよ じゃ明後日の空港までハイヤーで二万円だ」

「その代わり、ずっと俺をガードしてくれよな」

「ノープロブレム いいとこも案内するよ」

・・テディの会話はすべてノープロブレムで始まる、イエス・サーのつもりだろう。

二万円が安かったのか高かったのかは知る由もなかったが、テディにとっては破格の提示だったことは彼の表情で良く分かった。二万円は当時のレートで九千ペソ。一般労働者の一日の最低賃金が百ペソとのことは後日になって知ったが、どうりでテディは饒舌だった。

テディは本当にいい奴だ。かゆい所に手が届くサービスが有難かった。ホテルの紹介は言うに及ばず、夕食からナイトクラブまですべてセットで案内して貰えた。日本人一人では危険と思われるところも何のその、テディがピッタリくっついていて離れずにガードしてくれたお蔭で、ただの観光客では知りえないフィリピンの市民生活を訪ねる貴重な経験をさせてもらった。しかし最後に立ち寄った、ちょっぴりイカガワシイ店には少々閉口した。テディが熱心に訴えるので付き合ってみたが、店の名は「ホット・アイス」。氷が熱い訳ないのに、なんて名前なんだろうと思ったが、やはりホットなスポットであった。早々に引き上げたが、私の頭がもう少しでベリーホットになる所だった。危なかった。

翌朝、朝食をとりにホテルのレストランへ下りて行くと、テディはもうロビーで待っていた。一時間も早く来て直立不動で待っている姿を見て、もう一度「いい奴だ」と思った。

「モーニン テディ」

「オハヨウゴザイマス ミスター・ムチヤマ」

「ムチヤマじゃない、モチヤマだ」

「ノープロブレム ミスター・ムチヤマ」 こりゃダメだと思った。

フィリピン人の母音は、ア・イ・ウ・イ・ウで日本人のア・イ・ウ・エ・オと異なる。従って、モチヤマはムチヤマ ニノミヤはニヌミヤ 野菜炒めはヤサイイタミ となるのが普通なのだそうだ。どちらでもよいが、外国っぽくて面白い。テディもニヤッと笑っていた。私の発音が変だと思っているのだろう。

「ボス 今日はどこいく」

「テディの思っているとこなら どこだっていいよ」

「じゃ・・・・教会と・・・要塞を見て ラブラブ公園で どう」

「オーケー」「ところで日本から来たビッグな船のホテルがあるだろう、知ってるなら行きたいのだが」

「あんなのどこがいいんだい カジノならウォーターフロントへ行くぜ」

「いや カジノへ行きたいんじゃない。テディは知らないだろうが、あの船は青函連絡船といって日本では有名な船だ。オレも乗ったことがあるが、売られてフィリピンに来たんだ」

「日本ではなんて名だったんだ ボス」

「トワダマルといってな、大きな湖の名前なんだ」

「ここではフィリピンドリームって呼んでるよ、ミスター・ムチヤマ 船の中にカジノがあるのだけれどショボイもんだよ カジノはやっぱりウォーターフロントだよ ボス」

「テディ カジノはいいんだ 俺はギャンブルはしない ただ船を見たいんだ」

「ノープロブレム ミスター・ムチヤマ ラブラブ公園へ行く途中に見られるよ ここから三十分だよ」

「ありがとう テディ 二十年以上も前に乗った船なんだ」

十和田丸の話をテディにしながら、私の脳裏にはある思い出が浮かんできた。

大学の卒業旅行で一人旅をして、はじめての北海道を訪ねた時に利用したのが「十和田丸」だ。帰りの航路に乗ったのだが、往路に利用したのは大雪丸だった。青函連絡船の黄金時代に活躍して、青函トンネルの開通とともに使命を果たした連絡船たちだった。

「十和田丸」の船中では私は無一文寸前の状態で、青森からの急行「八甲田」に辿り着けば東京の友人から金を借りて郷里まで帰られる事ばかり考えていた。

所持金は確か三百円余り、弁当が二百円だったので、青森でパンでも買って東京まで我慢する覚悟も出来ていたのだが、後ろの客席が騒々しくなってきた。見れば同じ年くらいの学生三人がポーカーに興じているではないか。小銭がかかっていると見えて、皆の目が血走っている。暫く後ろ向きに見物していると、親分格の兄さんが私に声をかけた。

「一緒にヤレヘンカ、みんな負けても二百円や」と馴染みのある大阪弁やオマヘンカ。ポーカーには些か自信のあった私は「ホナ、いれて貰うわ」と賭場にワラジを脱ぐのだった。二百円負けても百円残る。パンを買って東京まで我慢すればよいのである。

結果は、一時間もしないうちに出た。三人分のマッチ棒(チップ代わり)六十本を巻きあげた私がそこにいた。三人が二百円ずつ払って、都合六百円を手にした私が真っ先に駆け付けたのは船内売店。そこで「鮭」「ホタテ」「かに」の各駅弁を買えば六百円は無くなったが、空腹に耐えていたため「鮭」と「ホタテ」はすぐに完食し、残る「蟹」は急行列車の夜食にとっておいた。青函連絡船の大博打、終わりよければ全てよし、幸せだった。

テディの案内で「フィリピンドリーム・十和田丸」にはすぐに到着したが、私は唖然とした。あの美しかった十和田丸は所々サビが目立ち、みるも無残な容姿となっていた。

カジノの営業もしていないのかタラップも引き上げられたままで、人の気配すらない。後日分かったのだが、経営に行き詰まった挙句、税金を滞納した結果、差し押さえられていたとのこと。華やかだった青函連絡船時代を彼女は悲しく思い出しているに違いない。少し傾いて浮かんでいるようにも感じる私だった。

初恋の人には時を経て会ってはいけないという。やはり昔の思い出のままでいた方が良かったのか。

セブ二日目の観光を終わり、明日の朝は早いから夜は出歩くのをやめてホテルに帰り、テディに「朝の空港への送りはホテル付のタクシーにするから、ゆっくり休んでくれ、これは三日分のハイヤー代だ、受け取ってくれ」と約束した二万円を渡したのだが、テディは納得が行かない様子だ。

「ミスター・ムチヤマ 明日の朝も空港へ送らせてくれ お願いだ」

「だって明日は空港までほんの二十分なんだよ、朝も早いしテディも大変だろう」

「ノープロブレム ノープロブレム」

今度のノープロブレムは、彼にとって本当のノープロブレムらしい。

気持ちを汲んで

「じゃ頼んだよ 二日間楽しかったよ 君はセブでNO・1のドライバーだよ」

と言ってやると、テディはニッコリ笑って報酬の二万円を受け取るのだった。

翌朝も早くからテディはホテルのロビーで待っていた。

「ミスター・ムチヤマ 今度はいつ来る」

「もう一度 来たいね その時はテディに手紙を書くよ」

「フィリピンでは郵便が着かないんだ ワイフが勤めている会社あてに手紙をくれ、できればEMSにすると確実だ」

「じゃ 奥さんの住所を教えてくれ」

「TELECOMMUNICATION BILL REG5 CEBU・・だ」

この時は何となく聞いた彼の連絡先だったが、五年後の大きな展開のきっかけになる事など知る由もなかった。単にお別れの挨拶くらいに思っていたが・・・

ともあれ二泊三日の私のお忍びのセブ旅行はテディという友人を得たことが唯一のお土産となり、私はキャセイパシフィックの香港便に搭乗した。短時間だったがコンパクトにまとまった良い旅だった。

「テディ さようなら マガリーンサラマット ありがとう」

平成三十年七月五日 著

TEDDY PACRES(テディ パクレス) 再会編

テディと知り合いになったセブ旅行から五年経った。その後、彼とは定期的に手紙で連絡をとっていたが、テディの手紙はいつも「今度、いつ来るのか」で終わる。「そのうちにチャンスが来るよ」と同じ返事をしていたが、そのチャンスは思いがけなくやって来る。

つまり私の身の回りに大きな変化があって長年勤めた銀行を退職し、ある地元資本の会社に人生の残り火を灯すことになったことからディとの再会編は始まった。

私はもともと外国好きで銀行でも外国為替を志願し、外国為替専門銀行の東京銀行に研修まで行った経験もある。銀行の仕事に不満があった訳でもなかったのだが、友人の経営する貿易会社を手伝ってくれないかとの誘いに、気が付けば転職していた。テディに会える事が私の背中を押したことも確かだった。

彼はフィリピン・セブ島に工場を持っていて、自社製品を人件費の安いフィリピンで製造し、香港経由で輸入することにより大幅なコストカットを図り利益を上げる優良企業である。その工場は、セブ・マクタン島内にある「MEPSO・2」という工場団地にあった。空港に近い広大な造成地の「MEPSO・2」の中には日本から多くの企業が進出している。有名な企業としては「オリンパス」や「田宮模型」に始まり、中小を合わせると約二十社ほどが日本工場村を形成していた。

私の役目はバイスプレジデントという事で、表向きは経営全般を見た上での生産管理ということであるが、現地にはフィリピン国籍を持った日本人社長がいて、私がお手伝いをする必要は全くない。本当のところは一カ月のうち半分をフィリピンで現地社長のお目付け役として滞在し、あとの半分は日本の本社に報告に帰るとのことで、気楽な立場だ。

テディが携帯電話を持ったとの知らせと同時だったのは大いに幸運だった。早速ことの次第を電話で知らせてやると、彼の喜ぶまいことか、セブに着いたらすぐ知らせろと大騒ぎをする。私もたった五年後に彼とこのような形で再会出来るとは夢にも思っていなかった。

フィリピンの工場に着任するなり、総務部長のロドリゲスが挨拶に来た。鼻の穴が大きく、一見おっかない顔の彼だが、物腰は非常に柔らかかった。

「ミスター・モチヤマ」 ・・・ムチヤマではなかった。

「ホテルの送迎に車をつけますが、どうしましょう」

へえ、送り迎えつきなのだ・・と着任早々から驚いた。もっともVIPだからの送迎ではなく、ここでは日本人経営者のセキュリティ上、当たり前なのだそうだ。

「セブに友人がいるんだ、タクシードライバーだよ、よかったら雇ってやってくれないか」

「オーケー ミスター・モチヤマ 連絡はとれますか」

「携帯の番号を知ってるよ、君からネゴしてくれないか」

予想もしていないラッキーな展開となる。その日のうちにロドリゲスかはテディを会社に呼び、さっさと契約を済ませてくれた。

契約は朝七時三十分にホテルの出迎えと、夕方五時三十分の会社からの送りの二回のハイヤーだが、一日五百ペソとのことでテディはとても喜んでいた。

「ミスター・ムチヤマ サンキュー ソーマッチ」・・・テディはやっぱりムチヤマだ。

「テディ また会えたね セブの会社で働くことなど考えてもみなかったよ」

「神様が助けてくれたんだ ミスター・ムチヤマ 感謝しているよ」

「一か月のうちの半分しかフィリピンにいないので たいした稼ぎにはならないね」

「ノープロブレム、ノープロブレム」

「日曜日はどうするんだい どこでも案内するよ 慌てないでいいけれどね」

「そうだな 次の日曜日は頼もうかな セブ島全部、知りたいんだ」

「ノープロブレム じゃ北の方から始めよう ボゴへ行こう」

会社からホテルまでは四十分ほどかかるのだが、テディは喋りっぱなしだ。そしてまだ月曜日というのに今度の日曜日の計画を勝手に決めている。困ったものだ。

すべてがスムーズに私のフィリピン初日は終わった。

そして私は急速にフィリピンに同化していった。会社の従業員は大半が女性、しかも若いとあっては余計な心配をしてくれる輩もいたが、かりそめにも経営者というものは会社内では厳格でなければ務まらない、特に女性問題は命取りだと、現地の日本人社長であるY氏は初対面から私に自説を力説するのだった。

次の日の朝礼で、従業員全員の前でなにか喋ってくれと、社長から宿題を出されたが身に余るサラリーを貰っている以上、断ることも出来ずに了解した。

そして下手な英語だったが、・・・・・

「皆さんにはファミリーがあって、この会社で働くことでサラリーを得ている」

「ということは、皆さんは会社にディペンドオン(頼りに)している」

「会社も皆さんにディペンドオンしているからサラリーを払う」

「つまりお互いが助け合って上手く行っているって事だ」

「皆が頑張れば会社も頑張る、そして会社が良くなれば皆も良くなる・サンキュー」

たったこれだけのスピーチだったが、従業員には結構ウケたようだった。

夕方になり、テディの車で退社する私を見つけた大勢の女性社員がニコニコしながら私に手を振ってくれるのを見て、なんとも言えない安堵感と充実感を感じる私だった。

フィリピンでの環境に軟着陸を確信した。

そして楽しい二年の月日があっという間に流れたが、良いことは長続きしないもの、その年の秋に、悲しい結末が待っていた。当時、流行のM&Aでアメリカの資本に私が勤務する会社は、あっさりと買収されてしまったのである。会社のオーナーが高齢のため整理方々売却したのだという。

フィリピンの現地法人の日本人経営者はみんな知っている。

「俺たちは金魚鉢の金魚さ、金魚鉢ごと替えられて クビになるのさ」という事を。

社長のY氏はフィリピン国籍があるためか、新会社には継続して役員に任命されたが、ただの腰掛だった私は、あえなくクビになってしまった。この二年間の幸福は何だったのだろうかと考える暇もない劇的な会社乗っ取りであった。私は日本に帰らざるを得なくなった。

「テディ 俺はファイアードさ クビだよ 日本へ帰るからね」

「ミスター・ムチヤマ 他の会社があるだろう タミヤはどうだい」

「ありがとう テディ そうも行かないんだよ お別れさ」

テディの落胆ぶりは半端でなかった。まるで私が死んでしまったような悲しみ方だ。一週間後、私はセブを離れた。テディはもはや多くを喋らなくなった。

「テディ いろいろ 有難う 忘れないからな」

「ミスター・ムチヤマ マイベストフレンド ゴッド セイブユー グッバイ」

テディのムチヤマは最後まで治らなかった。そして空港の出国ゲートの手前で彼は土産としてTシャツを恥ずかしそうに差し出した。

「テディ 俺たちはこれからもずっと友達だ 元気でな」

マクタン空港を午前七時ちょうどに、東京行きフィリピン航空機は離陸した。飛行機は懐かしい「MEPSO2」の上空を飛ぶ、チラリと見えたように思ったが、すぐに南国特有の低い雲に入ってそのまま上昇を続けるのであった。

セブ・フィリピン パアラン マガリーンサラマット

(さようなら、そしてありがとう)

日本に帰ってからもテディからは定期的に手紙が来た。曰くには、糖尿病の状態が思わしくなくて治療に金がかかるとのこと、その都度見舞い代わりに五千円札を国際書留郵便で送っていたのだが、最初は三カ月に一度の手紙が、ほぼ月に一度の頻度になって来た。

「I AM GETTING WEAK」の文章も見られるようになり、ついには市販のカードにサインだけの手紙が届くようになった。

携帯電話も解約したのか繋がらなくなって久しかったが、テディが発する微弱な電波のようなものまで感じなくなってきた時、私は彼の死を直感した。

「テディ、ありがとう。君は私にとって外国人のベストフレンドだよ・・・

ムチヤマより」

平成三十年七月十九日 著

私が乗車している列車は特急「オホーツク」、午後一時に網走を出て、もう三時間以上も雪の中を走っている。雪の景色が好きで冬の北海道をよく旅する私だが、今回はすこし違って学生寮時代の仲間が集っての同窓会で団体旅行だった。

一人旅が好きな私にとっては、どこか勿体ない感じのする列車の旅だが、仲間は相変わらず昨夜のホテルで仕込んだ銘酒に群がってワイワイと喧しい。

遠軽(えんがる)を過ぎると、上川までは目立った街はなく、ひたすら雪の原生林の中を走るが、その時ふっと上川にいる女性タクシードライバーの事を思い出した。もう十年以上も前から手紙だけの音信がある御仁だが、私が大雪山トムラウシ山に登山した時に、上川駅から登山口まで利用したタクシーの運転手が彼女だった。

当時、女性ドライバーは非常に珍しい存在であり、男社会の中で働くとは、かなりの覚悟と意思を持ってのことと思いきや、ガーデニングと写真が趣味で北海道を走り回れるから好都合という事でドライバーになったと聞いていた。 曰くには,「これからのタクシーは、お客の言いなりに目的地まで運転しているだけではダメッショ。ドライバーからの提案で各地の観光地を案内し説明し、北海道にもう一度来てもらえるようにするのサ、シタラ(そうしたら)会社も儲かるし、私たちの給料もイイク(よく)なる訳なのサ。だけどユルクないよ。(楽ではないんだよ)」

いちいち、ごもっともな、ご高説ではないか。北海道弁もかわいい。

列車が上川駅に到着するアナウンスを聞いた私は、仲間が飲んで騒いでいるのを良いことに、こっそりとデッキに出て、携帯電話を取り出した。

「いま列車の中だけど、もうすぐ上川駅に停車するんだ。あと三分かなあ」

「エッ 私、いま上川駅にいるよ」

「だったらホームに出てこないか、二分くらい話ができるよ」

列車のデッキで、ダメもとで架けた携帯だったが彼女の弾んだ声が帰って来た時は、嬉しかった。

「このまま話をしよう、僕は三両目のドアにいるから探してみて」

と言ってる間にも列車は上川駅に到着とみえて速度が落ちてくる。

「どこよ、どこよ、もう列車が止まるよ。・・・ アーッ! イター!」

映画のようなと言えば些か照れくさいが、列車が停止した時、ドアの窓にはちょうど彼女の顔がいた。そして窓ガラス越しに「アーッ! イター!」の声が、はっきりと聞こえたのだった。

「こんにちわ、元気でタクシーやってるね?」

「急だから、驚いたわ」

「団体の旅行だったから、今回は知らせなかったんだ、だけど上川が近くなったら電話だけでもと思ってね」

「ありがとう、ちょうど客待ちで駅前にいて、よかったサ」

あとは何を話したか記憶にないが、たった二分の停車時間でも、何年ものご無沙汰の穴を埋めるには十分であった。

ほどなく発車のベルが鳴り、私はデッキに戻ったが、ドアはすぐに二人を遮った。

「さようなら」と言った彼女の声は聞こえなかったが、口元がそう言っていた。

その後、彼女は自費出版で「もてなしのハンドル」という本を出すことになり、なにかと相談を受けたりしながら少しばかりはお手伝いが出来たのだが、やはり最初からこの人はちょっと違うなと思った通りの人物だ。

著書の中には彼女の案内したお客様との思い出や、その後のお付き合い等、北海道を訪れた人との出会いがキラキラと綴られていたが嬉しかったのは私とのエピソードも掲載されていて「アッという間の思い出だった」と記されていたことだった。

その数年前に、私も自費にて「あまやどり」を出版していて、思い出語りの八十八編を編集した中に、逞しく働く女性が北海道と沖縄に二人いる、として「沖縄のネーネー・北海道のピリカ」と題して上梓している。もちろん上川のドライバーのことなのだが、その時から自分も出版を狙っていると、しっかり言っていた。

差し上げた私の本をタクシーに乗せていて、観光客と泊りで案内するときに宿舎で読んでいると言っていた。出版の後押しを出来たのは非常に嬉しいと思う。

上川駅でのたった二分間のデートとはいえ、その後十年以上もお付き合いは続いている。お互い定年退職して孫の話題だけが目立つ今日この頃だ。

平成三十年八月八日 著

我が家には二つの睡蓮鉢がある。もう三十五年も前の銀行員時代に取締役をなさっていた偉い方から株分けをしてもらった睡蓮を、大切に育てていたのだが、地下茎にも寿命があるとみえて去る年に絶えてしまった。その後、日曜市で偶然見つけた睡蓮の株を二代目として育てている。

しかし、この睡蓮、どうも素性が良くないのか、花が咲かずに数年間、我慢を強いられた結果、三年前から年に一輪だけだが咲いてくれるようになり、やっと後継が出来たとホッとする私だったのだが、昨年は二つとも花は咲かなかった。

三年前と言えば、八月に初孫の初花(はな)が誕生して、我が家には久し振りに明るく幸せな空気が充満した年である。きっと睡蓮も祝福の意味で咲いてくれたのに違いない。

その睡蓮鉢に去年の夏まつり以降、小さな金魚が住民となった。露店の金魚すくいで孫の初花(はな)が遊び、一匹もすくえなかったが、オマケに五匹の金魚を貰ったものだから、大きい方の睡蓮鉢で飼うことになった訳である。しかし可哀想に翌朝には四匹が死んでいた。

たった一匹となった金魚は、その後、幸運にも生き長らえたが、秋・冬と季節が進むにつれて心配になったのは、彼女がいつまで冷たい水に耐えて生き延びていられるかという事だ。

昨年の冬はことさらに寒かった。金魚は鉢の底に潜んでいるのか、濁った水の中に存在を確かめる事も出来なくて、心配しても如何とも出来ずに、ただ彼女の無事を祈るだけの毎日であった。厳冬期には睡蓮鉢に分厚い氷が張り、もうダメかと観念もした。

ところで毎年3月中旬には、睡蓮の土の交換と根切りの作業をするのが私の仕事なのだが、今年の作業は憂鬱な気持ちで始めざるを得なかった。すなわち金魚の死骸を睡蓮鉢の底に溜まっている泥の中に発見するのが嫌だったのだ。

睡蓮鉢の底にはブロックが二個置いてあって、その上に睡蓮の株が植わっている本体が乗っているので、睡蓮本体の土の交換と根切り作業は簡単に終わる。問題はその後、泥で濁った大量の水を鉢から汲み出す作業である。普段であれば、一気に水と泥を一緒に汲み出して、鉢を掃除するのだが、今回は金魚が生きているかも知れないので、乱暴には扱えないのである。

ヒシャクで少しずつ、金魚の存在を確かめながら捨てて行く私だが、ほとんどの水が無くなっても金魚はいなかった。

やっぱり死んだか、小さな金魚だから遺骸も溶けてしまって無くなったのだろうと諦めかかった、その時だった。

「イタア!金魚生きとるぞ!」と思わず叫んだ私だった。

金魚は生きていた。殆ど水が無くなって底が見え始めた時に赤い小さな魚体が、ピチピチと跳ねた。涙が出そうなくらい嬉しかった。

少しずつすくい取った睡蓮鉢の水は、別の容器に保存しておいてあったので、泥が沈殿するのを待って鉢に戻し、金魚にストレスがかからぬように補充の水道水は最小限になるようにして金魚の救出は終わり、私は何とも言えない充足感に支配される。

だが幸せだったのは、この日のたった一日だけ。翌朝、出勤する時には元気でいる姿を確認したが帰宅して、再度確認した時に金魚の姿はなかった。

妻からは悲しい報告が待っていた。夕方になって睡蓮鉢の外に飛び出して半分干からびた金魚の死骸を見つけた妻も絶句するしかなかったそうだ。

鉢は、かなり大きくて直径八十センチはある。おまけに内側は少しフリンジがついていて小さな金魚が簡単には飛出す事は不可能と思われるのだが、現実に金魚は死んだ。

近所のドラ猫の仕業かとも思ったが、いずれにしても金魚は死んでしまった。私はつい昨日の幸せの絶頂から不幸のどん底に突き落とされたのだ。親切心で入れ替えた水が環境を激変させた結果、苦しくなった金魚が跳ね上がった際に鉢の外まで飛び出してしまったのではないかと自責の念にも捕らわれる私だった。

妻はもしかして生き返ればとの思いからか、小さなバケツに水を張って金魚を入れていたが、蘇生するはずもなく遺骸を庭の土に埋めてやろうとして、ふと思い直した。

「そうだ、睡蓮の植木鉢の土の中に埋めてやろう。そうすれば命が睡蓮に受け継がれるのではなかろうか」 妙案だった。

そして三か月が経った六月の初め、私はいつものように育った沢山の睡蓮の丸い葉っぱの中にポツンと立つ花の芽を発見した。二年ぶりに睡蓮が花芽をつけたのだった。三日後には真っ白い端正な花が咲き、金魚の生まれ変わりの花だと確信する私と妻である。

その後、いつもの年とは打って変わって、八月までにこの株は三回も花芽をつけた。三年間で二回しか咲かなかった睡蓮が、今年だけ三回も咲いてくれた。やはり金魚の生まれ変わりに違いないと思わざるを得ない。

加えて楽しい夢も見た。大きな金魚が私の目の前に現れて、キスをしてくれる夢だった。ただ金魚の口が大きすぎて、私の目も鼻も口も一緒に彼女の口の中にスッポリ入ってしまって困惑するところで目が覚めた。あまりロマンチックな情景ではなかったが、金魚が私に気持ちを伝えてくれたのではと勝手な想像をして納得の上、感謝した。何とも言えない豊かな感じに包まれて幸せだった。

平成三十年八月十六日 著

フランス人だ。しかもローマン・カトリックのれっきとした神父である。彼とは昭和四十三年三月に知り合った。

当時、私は大学一年から二年になる春休みを利用して東海道五十三次を徒歩での踏破に挑戦しての道中にあり、静岡から島田へと歩を進めていた。東京を出てすでに九日目ともなれば、かなり消耗が激しくて、「旅行を止めて列車に乗って郷里へ帰ろうか」とばかり考えていた。

そうこうしているうちに、島田市の入り口に午後二時くらいに到着したが、ヘンナ外人が車を止めて私に語りかけるのである。

「ドコイク コンバンワタシノ キョウカイニ トマッテイイヨ」

私の事を無銭旅行者とでも思ったのだろうか、はたまた大きなリュックを背負ってヨタヨタ歩いているのを見かねたのだろうか、とにかく親切な言葉をかけて頂いた。

しかし、まだ昼過ぎである。まだまだ先は長いのに誘惑に負けてはいけないと、見栄を張って彼の誘いを断る私だった。

それから三時間も歩いただろうか、島田の街を目前にしたところで、さっきの神父が又しても私を見つけて車を止めて、もう一度、私に言った。

「キョウカイニ キテ トマッテモイイヨ」

もう夕日も傾き、今日はそろそろ終わりにしようかと考えていた私には、二度目のお誘いを断る理由はない。

神父さんに案内されるままに、カトリックの島田教会に私はワラジを脱いだ。お手伝いのおばさんが「まあまあ、歩いて旅行してるのね、うちの神父は旅行者を見つけては世話をするのが好きなのよ。遠慮なく泊まってらっしゃい。ご飯は七時だから、お風呂を使いなさい」と神父以上の親切おばさんが、その巨体を揺すりながら言って下さった。

「マリア様ってのは、このような人のことを言うのかな」と勝手な想像をしたが、すぐに罰当たりな発想はやめて、ここは素直に親切に甘えようと決めた。

神父の名前は、「ブルノー・フォール」と言う。戒律厳しいカトリックの神父とはとうてい思えないほど、お茶目で底抜けに明るい御仁だ。ただ、やはり結婚はしていなくて独身である。四十歳くらいだったろうか。

食事は、もしかしてフランス料理じゃないかと期待していたが、日本食で味噌汁までついていた。聞けば日本に来てすでに二十五年も経っているとのこと。どうりで日本語もうまいはずだ。食後に旅行者の芳名録を書かされた。ノートには沢山の人が記載されていて北海道から九州・沖縄まで、殆どの県にまたがっていたが、徳島県人は私が初めてだと非常に喜ぶ神父だった。

テントで泊まり、外食ばかりの私には暖かい食事と風呂と柔らかなベッドは何よりの接待であり、明日からのヤル気が沸いてきたのは言うまでもないが、話し好きの神父がなかなか寝かせてくれないのには閉口した。おかげで翌朝はすっかり寝坊して、教会を出発したのは昼食を済ませてからだった。ただ予定通り行っても行かなくても、どのみち予定など最初から無いのと同じなので気にすることは全くなかった。

そしてこの日から神父ブルノー・フォールと私の縁は固く結ばれ、以後四十年間もお付き合いを頂く結果となるのである。五十三次の徒歩旅行を無事に完遂したことを手紙で報告したが、「徳島にお越しの際は是非ともお立ち寄りください」と、半分は社交辞令のつもりで言ったことから、最初のご縁は、その年の夏休みに早速やってきた。

一通の葉書が着いて曰くには、

「アワオドリ ミニイク トクシマノ トモダチハ アナタダケ」

驚いたのは私の母だった。息子が一宿一飯の世話になっているとあっては、断れない、当時の私は母と弟の三人家族で、住宅も狭い公営住宅だったものだから母の狼狽するのも無理からぬこと、しかし「聖職にある方だから贅沢なことは要求しないでしょう」と都合のよい結論を出した母の考え方は立派だった。

そして彼はやって来た。それもオンボロ自家用車でフェリーに乗ってやって来た。阿波踊り期間中の徳島は一年の半分の観光客が、たった四日間のうちにやって来る。そんな状況を知ってか知らずか、わずか二週間前に神父から葉書が届き、本当にやって来た。

確か三日間くらい滞在したと記憶するが、最初こそ外国人の来訪にうろたえたものの、ブルノー神父の陽気なお人柄と流暢(ときどきヘン)な日本語のお蔭で我が家はいつになく盛り上がるお盆休みとなる。特に母は意外なほどにハイテンションだった。

近所では「フランスから客が来ている」と評判になっていたそうだ。当時はまだまだ日本のグローバル化は進んでいなかった。ましてや徳島に於いてはやである。

また彼のポンコツ自動車は、観光地の案内にはすごく便利であった。自家用自動車がまだ珍しい頃の話だから、ホスト側の私達ではあったが、大いに楽しむことが出来た。鳴門観潮に始まり祖(い)谷(や)のかずら橋等を駆け巡り、夜は阿波踊りの見物を楽しんだ。また、幸いにも滞在期間中は故障もなく、ブルノー号は動いてくれたのだった。

その後、私は大学を卒業、郷里に戻ったが、ブルノー神父とのお付き合いは続いた。社会人になって五年目に、彼は十年に一度の休暇を与えられて二か月間もフランスへ帰ると言ってきた。チャンス到来!私もフランスへ行ってみようと決心するまでには時間はかからなかった。

一九七六年七月 私はパリ行きルフトハンザ機の中にいた。

当時のヨーロッパは、北極回りで、パリまでは約十八時間を要したが、オルリー空港に降り立った時には「これがヨーロッパか」と意味もなく感激した。

ブルノー神父は約束通り空港出口で私を出迎えに来ていたが、短パンにTシャツという軽装だ。知人のマンションを訪ね、挨拶もそこそこに荷物を預けて、そのまま国内旅行へと出発したが、彼の車は新しいシトロエンで、日本のポンコツ・ニッサンとは随分と違っていた。いきなりノルマンディーを目指すというが、早朝に到着した私は、時差もあって二日間寝ないでいることになる。したがって一日目は車の中で寝てばかりいた。

ブルノー神父が貴族の出身であることは、彼とフランス各地を巡る旅をして初めて知った。一週間の休暇をもらって、勇躍臨んだフランス旅行、素晴らしい旅となったが、単純に名所・旧跡を巡るだけではなく、行く先々で受ける彼の知り合い、友人、親戚の方々からの温かいおもてなしは本当に有難かった。事実、ノルマンディーの宿は地元の貴族のお城だった。改めて、彼の偉大さを知った。

パリ・ノルマンディー・モンサンミシェル・ナント・アンボワーズそしてパリとフランスの西半分を網羅する五日間の旅となったが、振り返ればお城と教会ばかりの旅であって、夜は「明日は早いから神様にお祈りを済ませば寝ましょう」といわれて、午後九時には就寝だ。少しは夜の世界も探訪しなければと大いに張り切っていた私にとっては少々不完全燃焼の感も残る旅でもある。アーメン・・・

ブルノー神父は、その後、神奈川県の教会を転々としたが最後は教会の司祭として活躍した。浜松にも彼を訪ねたが、フランス旅行のアルバムを持って行き、懐かしい若い時代のお互いの思い出話を夜も更けるまで語り合ったのが、最後の思い出になろうとは知る由もなかった。まだ八十歳を少し超えたばかりの彼だったが、どこかに癌が見つかりカトリックの病院に半年くらい入院した後、音信は絶えた。

一九六八年に知り合い、二〇〇七年に浜松で最後に会って、おそらく翌年にはお亡くなりになったのだろう。お見舞いも、お悔やみも出来ずに寂しいお別れだったが、底抜けに明るいブルノー神父のこと、自分の弱った姿をみせたくなかったのではなかろうか。約四十年のお付き合いを頂いた。

SF映画「バック トゥー ザ フューチャー」が1985年に大ヒットしたが、その映画の中でドク(エメット・ブラウン博士)を演じるクリストファーロイドはブルノー神父にそっくりだ。彼が亡くなってからも、時々テレビで見るたびに、あのお茶目なドクとブルノー・フォールを重ねてみるのである。マイケル・J・フォックス演じるマーティーは私とは似ても似つかない存在であるが、いつかブルノー神父がポンコツ・ニッサンでもなくシトロエンでもないタイムマシンのデロリアンに乗って突然「1976年のパリへ行こう」と現れてくれないものかと妄想する私である。

平成三十年八月二十三日 著

友人とのたわいもない会話の中で、カバは英語でなんていうんだと聞かれた私は、「カバはヒポポタマスだよ」と即答できた。しかし続きの質問で「じゃサイはなんだ」で、あえなく白旗を上げてしまう。いったい世の中でサイのことを英語で言える人はどれくらいいるのだろう。字引のお世話になればサイは「ライノセラス」だった。英語圏では幼児たちは親しみを込めてカバをヒッポ、サイはライノと呼ぶともあった。さしずめカバチャン、サイチャンというところか。

カバ HIPPOPOTAMUS サイ RHINOCEROS と辞書には著されていた。

思わぬ恥をかかされた結果となったが、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥ともいう。良くしたもので、この時の知恵が思わぬところで報われることになった話がある。

先月、北海道に天売島(てうりとう)を訪ねた時、島内観光のマイクロバスで海鳥の営巣地を見学したが、添乗のガイドは海鳥保護では高名な大学の研究員とのことで、専門的な見地から天売島(てうりとう)の海鳥であるウトウ、ケイマフリ、オロロン鳥について興味深い説明を聞くことになった。

曰くには、ほんの五十年ほど前には八千羽もいたオロロン鳥だが、現在はたったの八十羽しか確認できないとのこと、原因は天敵の増加だが、気候変動により餌のイカナゴが少なくなったという説もあるらしい。昭和四十四年に北海道を周遊した私だが、その時のガイドブックにも確かにオロロン鳥の天売島(てうりとう)として記載されていたのを思い出す。

もっとも、ずっと北のサハリンあたりでは現在でも数十万羽が確認されているそうで、絶滅が危惧される問題ではないとのこと。ちょっぴり安心した。

海鳥観測小屋なるものがあって、くだんの研究員は私達観光客を集めて、先の三種類の海鳥の写真を指しながら、それぞれの鳥の特徴などを話し始めた。ケイマフリとはアイヌ語で(赤い足)とのこと、確かにケイマフリの足はアヒルの足と同じだが真っ赤である。

研究員は、ただの観光ガイドとは違って、おお真面目で鳥の特徴などを説明してくれるのだが、このような人が居ればこそ、地球の生態系が守られているのだろうと尊敬した。

最後にウトウの話となるのだが、ここで私の出番がついにやって来た。

研究員が、「ウトウは英語でライノセラス・オークリットと言いますが何故だと思いますか」と私達観光客に質問をした。いままで誰も答えられなかった質問のようで、かなり自信ありげな態度が気にさわったので、つい私は言ってしまった。

「ライノはサイでしょ、ウトウの嘴にはサイの角みたいなのが出てるからじゃないですか」

一瞬の沈黙の後、彼は「お客さん、よく分かりましたね」と褒めて下さった。カバはヒッポ、サイはライノと覚えていて良かった!しかしウトウとはアイヌ語で『突起』との説明書きも写真の下にあった。こちらが、もっと分かりやすいと思う私であった。

平成三十年八月三十日 著

ガガネとはカサゴのこと。関東でカサゴ、関西ではガシラと呼ばれているが、徳島では何故か「ガガネ」と呼ばれている。突堤とか岩場のどこにでもいて、釣りやすい魚だ。

初心者の釣りとして、よく紹介されているが、どっこい奥が深いものがある。私はこのガガネ釣りが大好きで、釣り仲間では「ガガネのモッチャン」と呼ばれているが、満更悪い気はしていない。

釣り方は、いわゆる穴釣りだ。テトラポッド等の重なる所には大小の隙間が出来ていて、その穴から仕掛けを沈めれば、魚がいる場合はすぐに釣れる。

特徴的なのは、そのビジュアルである。ウルトラマンに出てくる怪獣「ガラモン」宜しく非常に器量がよろしくて、おまけに体の三分の一が頭で、とにかく口が大きい。顔中イボやらトゲだらけ、胸ビレが大きくて、背ビレには毒がある。刺されば半日くらいはジンジンする。

こんなプロフィールを持つガガネだが、私は可愛くてたまらない。理由は、そのつぶらな目である。大きな目で、澄んだ目だ。顔から半分くらいが飛び出ているから、おっかない出目金を想像すれば納得が行く。釣り上げた直後にはたいてい威嚇のためか、大きく口を開けエラを張り、胸ビレも背ビレも思いっきり立てているが、その目はいつも「アレエ?なんで俺様、こんな所にいるんだろう」と困惑しているみたいで、とにかく可愛い。

釣り方にはテクニックを多少要するものの、クロダイ釣りのように長時間の粘りや繊細な仕掛け、大量のマキ餌などは全く必要なし。短い竿と小さなリールに市販の「ブラクリ仕掛」だけで、必要にして十分な準備となり、サシ餌もこれまた市販されているオキアミで十分である。しかしながら、たかがガガネ、されどガガネ。釣果を上げるためには、ひと工夫もふた工夫も必要だ。

まず餌をケチってはいけない。ガガネの口は生きた魚も丸呑みに出来るくらい大きいので、針につける餌のオキアミも大きいほど釣果がある。また一つだけではダメ。二つ以上をつける。餌でダンゴ状態になった針でも一向に気にしない。なにせガガネからすれば大変なご馳走の塊に見える筈なのだ.

次は狙いの穴が問題だが、人の目で見て如何にもガガネが居るように見える穴よりも、まさか、こんな穴には・・・と思う穴に結構、分がある。突堤の釣り歩きなので一つずつ順番に探って行けば必ずガガネの穴には当たるが、一つの穴で粘りすぎないのもコツだ。

私の場合、三十秒から一分ほど待って、魚信が無い場合は、惑わず次の穴に移動する。しかしコツッとでも来れば、しめたもの。絶対にガガネ君がいると信じて少し長めに待ってみる。やがてコツ・コツ・ゴボッと竿を絞めこめばチョンと合わせて竿を大きくあげる。

大きく竿をあげるのには大切な理由がある。ガガネはその大きな口で餌を海水ごと吸い込むと同時に穴の奥深くへ逃げ込む習性があるからだ。従って折角、針にかかっても取り込めない場合が多い。穴の奥では当のガガネ君、必死でエラを張って、ヒレを立てて穴の入口より自分の体を大きくすることによって、堪えているのだ。大きく竿を煽る事によってガガネ君が穴の奥へ向くまでに、こちらの方へ引きずり出すことが出来る訳である。リールもゆっくり巻いてはダメ、素早く巻き上げることでガガネに考える隙を与えないのがコツなのだ。これで勝負はつくが、満足してはいけない。ガガネは二、三匹一緒に住んでいる場合が多い。だから一匹目を釣ったあとは必ず同じ穴を探ってみることが肝要だ。連れ合いが居る場合はすぐに魚信がある。

根魚のため、ガガネは自分のお気に入りの穴に住み、あまり移動しない魚だ。従って優良物件の穴の主人が釣り上げられると、しばらくは空き家になるのだが一週間もたてば次の住人が必ず入居している。その穴は覚えておくと次回の釣行に絶対に有利である。ある時、一つの穴で、釣れる、釣れるわ連続八匹もゲットしたことがある。それも型ぞろいだ。きっと優良マンションに当たったものと確信した。ガガネ釣りの真骨頂である。

最後に穴に入られて取り込めない場合、むやみに引っ張っては、仕掛けもろとも切れてしまって元も子もない。そんな時はラインを緩めて突堤上に竿を置く。いつもうまく行く訳ではないが、一分以内にガガネの方がシビレを切らせて動き始める時がある。もちろん竿がガタガタと動くのでチャンスはすぐに分かる。ガガネは泳ぐ時にはエラもヒレも縮めるからスリムになっているので、その瞬間を狙って一気に穴から引き上げるという算段だ。その時も釣り上げられたガガネは、やはり大きな目をクリクリさせて「なんで俺様、ここにいるのだろう?」という顔をする。しかも穴に入ってしまうガガネは大物の場合が多い。大きいからこそ力があって逃げ込むことが出来るのだろう。苦労して引っ張りだしたガガネが、その日一番のサイズだったことはよくある話で、これまたガガネ釣りの醍醐味なのだ。枚挙に暇がない、ガガネ釣りの面白い話だが、最後に、その味もまた絶品であって煮付けが最高であることも伝えたい。

我が家にはその日の獲物のうちで一番大きいのを女房に食べてもらって、二番目が私というルールがある。私は料理が苦手で専ら釣り人であることへの、せめてもの気配りである。ガガネは大きいほど美味しい。

昨年の五月に、渡船の仲間が集まって釣り大会があり、私は探り釣り部門で参加、いつもは必要な分しか釣らない私だが、この日ばかりは根性を入れて頑張った結果、見事に準優勝の名誉に浴した。五十八匹、六・五キロの大漁だったが、口の悪い仲間からは「ガガネが絶滅危惧種になった」と冷やかされた。しかし内心嬉しくて、ニンマリの私なのだ。好天に恵まれれば、朝も早くから徳島市沖に浮かぶ一文字突堤の上、子供の様に夢中になってガガネを追いかける私がいる。ガガネ釣り万歳!

健康にはかなり宜しい。

平成三十年九月七日 著

平成二十二年の秋だったか、大学のクラブ・生物部の大先輩である香川氏から一通の手紙が届いた。曰くには、その二年前に差し上げた拙著の「あまやどり」を生物部OBの皆さんに回覧していたところ、やっと一回りして彼のもとに戻ったという嬉しい便りである。

連判状の様に閲覧済みの印が押された回覧板まで同封されていて、数えてみると二十人くらいの署名があった。作者冥利に尽きる話だが、ここまで面倒を見て下さった香川先輩に感謝したのは言うまでもない。

時あたかも、小惑星「イトカワ」を探査した「はやぶさ」が往復六十億キロの旅路の末に、平成二十二年六月十三日、数々のトラブルを克服しながらやっと地球に帰還を果たした同じ年の秋であった。

「はやぶさ」の業績云々は他著に譲るとして、私にとって最も印象的だったのは、真っ赤な火に包まれながら大気圏に突入して行く「はやぶさ」のラストシーンである。

よく見ると真っ赤な炎を引きながら燃え尽きて行く沢山の部品のすぐ先に、冷静なまでに白く輝く小さな点が先行していたのがはっきり見えたのだが、この点こそ「はやぶさ」本体の回収するべきカプセルだったという。オーストラリアの広大な砂漠に着地したカプセルはちょっと大きめの洗面器くらいの大きさだったことも私を感動させた。また小惑星より採集したサンプルも、ミクロン単位の埃のようなものだったと、後日、明らかになったことは、私をもっと驚かせた。

この「はやぶさ」の話に、私は自著「あまやどり」が発信元の香川氏に帰還したことを重ねて「はやぶさ」リターンじゃなくて、「あまやどり」リターンですねと、先輩に礼状を返したような記憶がある。二年余りを要してOBの皆さんを一回りした本が愛おしくてたまらなかったのである。

それから九年後の本年二月二十二日には「はやぶさ」が、またもや小惑星「リュウグウ」の着陸に成功し、今度は前回以上の精度でもってオペレーションが成功しているとのことが報じられ、改めて平成二十二年の「はやぶさ初号機」の感動を新たにする私である。

「あまやどり」リターンに際して、先輩、同輩より多くの感想やら、お礼をしたためた便りを頂いたが、大切に保管していたことを思いだした。

読み返しながら貴重な人生の一ページを作れたことを再認識する私でもあった。

平成三十一年三月十五日 著

私の肉親は何故か短命だ。父は三十三歳、弟は五十三歳、そして一番長生きした母でさえ六十八歳という具合である。平均寿命が男女とも八十歳を超える現代にあっては、どうも短命の遺伝子に支配されているのではなかろうかと疑いたくもなる。 しかし、父方の親類も母方の親類も、長寿とは言えないまでも平均的な寿命を全うしているので、私の周りだけが、運命の神様(ちょっぴり意地悪の神様)のお力添えを頂けていないようにも思ってしまう状況だ。

母方の曾祖母は九十七歳まで長生きした。しかも死の直前までピンピンしていて

誠に幸せな一生を送っている。口の悪い親戚は、お婆さんが一男さん(私の父)の寿命を食ってしまったのではないかとも言っていた。

しかし、このヒイバアチャン、私にはかなり良くしてくれた。私が小学低学年の頃だと記憶するが、そろりと私に、にじり寄って来ては、「やすのぶちゃん、アメでもかいなよ」と十円玉をこっそりと手に握らせてくれるのである。いいオバアチャンだった。

寿命までが遺伝子によるとは思えないが、体質は確実に遺伝するものだと、私は確信している。その証拠に父は当時云われた心臓麻痺が死因だったし、弟は急性心筋梗塞で亡くなった。しかして私も六十一歳の秋に弟と同じ急性心筋梗塞を発症し、救急車のお世話になったうえで危うく一命を取り止めたという事実が歴然と並んでいる。

私だけ、その後の治療が功を奏したのか、はたまた家族、特に女房の愛情に支えられたのか七十歳の古稀を迎え、本年は七十一歳の齢を重ねさせて貰っている。

弟が生前、私に「兄ちゃん、心筋梗塞になる前は背中が痛くなるんだよ」と教えてくれていたが、事実私の時も背中に重い痛みを感じた朝に発症した。

取り敢えず、会社には行ってみようと出勤したのが幸いし、会社のデスクで気分が悪くなったのを同僚に顧問医まで送り届けてもらい、医師が心電図をみるや「救急車!」と叫んだため処置が極めて早かったので助かったものであろう。

ただ忘れてはいけないのが、母と弟の目に見えないパワーを頂いたお蔭でもある事だ。弟の忠告をしっかりと記憶していたので「もしかして、これは来たか!」と感じて心の準備は出来ていたし、母は自分の享年よりは早く死なすものかと閻魔様に交渉をしてくれたものだと信じる私である。とにかく私は母の享年を超え、未だ記録を更新中である。あの日以後の人生は「丸儲け」と日々感謝しつつも、亡き父、母、弟と家族の愛情に守られて命を紡ぐことを許されるご恩を忘れてはならないと肝に銘じている今日この頃だ。

平成三十一年四月五日 著

自分でも筆まめな方だと思っているが、筆まめになったには、それなりの理由がある。電話・メール・ラインと携帯電話の利便性を世間のオジーチャンと比べればちょっぴり沢山の恩恵を享受している私だが、どうしても何だか物足りなさを感じて仕方がない。

リアルタイムにしかも双方向で通信が可能な携帯電話だが、果たしてそのスピードは本当に必要なのだろうか。そしてまた心の温かさ、思いやり等々の人間の持つ内面の情緒というものが正確に伝わっているのだろうか。

仕事での打ち合わせ、緊急の連絡等の連絡には威力を発揮するが、人との間、つまり人間同士の間合いが全く無いのは最近の通信手段の欠点ではないかとも思うのである。

若い時にドキドキと胸を高鳴らせてポストに入れた所謂ラブレターは最低でも一週間くらいの間合いがあって返事が来たものだ。なかには行きっぱなしの便りも少なくなかった様に思うが、「暑中見舞いが帰って来たのは秋だった」という当時の流行歌が懐かしい。

手紙や葉書を媒体とする通信には、何とも言えない、まだるっこさと返信を頂く文章の中に見る雰囲気と情景があいまって、何故かホッコリする良さがある。

そんなわけで私は手紙・葉書を通じての通信が大好きで、筆まめになった理由だと思う。

そしてまた、頂く返信の文章の中には秀逸なものも多くあって、永久保存に値する文化財的なものまである。

最近も私が尊敬するF氏より葉書が届いた。ちょっとした事へのお礼状だが、書面には彼のお人柄と律儀な性格が満ち満ちていて感動した。

そのほか、青森の友人O君が来徳してお世話をしたことへのお礼状が彼の奥様代筆で届いた内容にも感動した。仙台の友人N君からは訪問を心待ちとする粋な便りも頂いた。

いずれも葉書の限られた紙面の中で筆者の心情が躍動している文章だった。

お三方の了解をとりつけたので、ここに三通の内容を記録し、今後の私自身の人生の糧としたい。恩人、友人に恵まれたことに感謝しつつ・・・

令和元年七月 著

その一 尊敬する大先輩F氏からの便り

前略 昨日 ご来鳴嬉しく存じました。さらにガガネを沢山頂き有難うございました。良い型でした。早速腕に撚りをかけて刺身に、煮付けに、父の日に娘から貰った「獺祭」での味は最高、ガガネの刺身なんてそう簡単に味わえるものではありません。貴兄のご高配と共に味わい、元気を頂きました。厚くお礼を申し上げます。

次回、少し涼しくなりましたら、県北端の過疎地をご案内いたします。睡蓮、あまり可愛がるより、むしろホッタラカシ?の方が良いでしょう。市販の睡蓮用肥料が有効かと思いますが、それも植え替え時が良いと思います。

ガガネについて奥様にもいろいろご配慮頂いたそうで、くれぐれも宜しくお伝え下さい。お元気で。 早々

その二 青森の友人からの便り(ご夫人代筆)

この度は心温まるおもてなしをいただき感謝して居ります。観るもの食するものが初めての事で夢のような日々でした。今、地図を見て改めて今回の旅を振り返り楽しんでいます。明石海峡大橋、沼島鍋料理、上立神岩、早朝釣って頂いた鯵のお料理数々、祖谷渓、かずら橋、大(おお)歩(ぼ)危(け)・小(こ)歩(ぼ)危(け)、うず潮、阿波踊りの体験、翌朝のスマートなお別れ・・・・充実出来ました。さて、帰宅後カメラを操作していましたら、まさかの全ての画像が一瞬にして消えてしまいました。記憶としていっぱい残っていますが、こちらから写真をお渡しできないことが残念でなりません。スミマセン。

どうぞお体お大切に。是非こちらにもお出掛け下さい。取り急ぎお礼、お詫びまで。

その三 仙台の友人からの便り

吉田拓郎「落陽」より

しぼったばかりの夕日の赤が 水平線からもれてくる

苫小牧発 仙台行フェリー

あの爺さんと来たら わざわざ見送ってくれたよ

おまけにテープを拾ってね 女の子みたいにさ

みやげにもらったさいころ二つ 手の中で降れば

又振り出しに 戻る旅に陽が沈んでゆく

持山さんの行程は歌詞とは逆ですが、おみやげにサイコロ用意します。

一句できました。いかが・・・

紫陽花の滴杯浮かべつつ も少し少しと はだる爺

はだる=津軽弁です、ねだる、せがむの意 七月二十一日 楽しみに待ってます

【追録】

山辺 郁夫 様 よりの手紙(拝受後死亡)

月日のたつのは早いもので、卒業して三十二年たちます。現在高崎市に住み大学には近い場所にいますが殆ど訪れることはありません。

学生時代の思い出としては大学紛争があり殆どの学生が参加して連日市役所にデモに出かけていました。入学したもののたいした目標も持っていなかった自分ですが、自然が好きで特に尾瀬に行ける生物部にすぐ入部しました。毎年アルバイトで五月末〜六月初めは出かけていました。

全く勉強せずよく卒業できたと思っています。就職は体力を重点の会社をえらびました。輸入果物の商社でした。中小企業でしたが、二年目からは給料の他に毎月給料の半分程支給されましたが、すべてのみ代になってしまいました。そんないい時代はながく続くわけはないわけで、三年位で終わりました。この会社も約十年位で辞め、高崎に戻りましたがあてもありませんでした。園芸の会社に就職し 二十年程勤め、その後も同じような会社で今も仕事しています。力仕事が中心だったせいか今になって身体のあちこちに負担がかかって、右手も少し不自由になってペンをとるのも少し大変です。口べたで無口でとりえも少ないのですがその分自然と接するのが楽しみです。

「あまやどり」は私共夫婦とも重なりあう所がありなつかしさ、はげみとなり、ありがたかったです。これから少し病院とつきあってゆくことに不安を感じますが楽しいことが先にあることを期待してがんばってゆきたいと思っています。

自分のことばかりしか書きませんでしたが、お身体を大切になさってがんばって下さい。右手が少しまひしていますので乱筆申し訳ありません。(同封写真あり) 平成二十三年三月六日

今年も近所の四所神社(ししょじんじゃ)さんの夏祭りがやって来た。一週間前から賽銭箱には「夏祭り七月八日・九日」と大書した紙が貼り付けてあるのを発見した私は、心待ちにしながら祭り当日を迎えるのである。

露店の夜店を冷やかすのが楽しみで、毎年の夏祭りと秋祭りには、欠かさず参詣しているのだが、この地に引っ越してきて五十年経ったが、最近は祭りの印象が年々薄く小さくなってゆくのが悲しい。

子供の頃は、少ないおこづかいで何を買おうか、遊ぼうかと思案投げ首の結果、金魚すくいで一匹もすくえないまま、全部すってしまった事もあった。

おこづかいと言っても良くて五十円、普通は三十円だったと記憶する。従って金魚すくい一回十円、たこ焼き一舟十円、輪投げ三本で十円・・・の世界で私の頭脳はいつも究極の選択に翻弄されていたのである。

しかし、あの時のワクワク感というかドキドキ感は、七十歳をとうに超えた現在でも全く変わらないものがあるから不思議だ。

だが、ここ数年はいつもガッカリすることがある。すなわち露天商の数が極端に減少して、最盛期の半分くらいまでになっていることだ。ご多分に漏れず露天商のなかでも高齢化が進んでいるとみえて、顔見知りのオジサン達が次第に減って行くのが現状だ。

金魚すくいのオジサンはもう七、八年も前から見ないし、型抜きのお兄ちゃんも、いなくなって久しい。輪投げのオバアチャンは営業権を譲ったか、他のおばあちゃんにチェンジしたものの、やはり数年前から店ごと無くなった。

そのような訳で、私が自ら楽しんで遊べる露天商は全滅状態となり、ワクワク、ドキドキしながら自分のお小遣いを使うチャンスは全く無くなったのである。から揚げ屋とか綿あめ屋、お面屋、たこ焼き屋、くじ引き屋、ベビーカステラ屋などのお店にはどうも興味が湧かないので、ただ通り過ぎるだけの露店なのだ。何故だろう?

それは、つまりお客が参加して楽しむ形の店が無くなり、物販だけの店が幅を利かす時代となってしまった事が、ワクワク、ドキドキしなくなった理由ではなかろうか。

その他の理由も考えられる。射幸性の高い店では、それなりにインチキ臭い所があって、金魚はポイの紙が破れればオシマイ、型抜きもお菓子が割れればダメ、輪投げに至っては、そもそも入賞することがめったにない。「勿体ない」「損だ」と、お母さん方も子供たちに射幸心を煽る遊びをさせたがらなくなってきたということが一因かもしれない。私などは子供と一緒になって競い合って楽しんだ記憶があるのだが・・・

少子化の影響も大きいだろう。とにかく祭りに集まる子供たちが目に見えて少なくなってきた。また、露店で遊ぶ単価の高さもどうだろう。金魚すくいも、くじ引きも輪投げも、型抜きも大体三百円だ、たこ焼きは五百円が普通となり、綿あめは一袋が五百円以上ではなかったか、夜店の代表であるお面に至っては千円もする。子供のお小遣いでは手の届かない世界になってしまった感がある。三百円もあれば、近くのコンビニでかなりの贅沢が出来るし、スーパーの冷凍たこ焼きは、露天商と違ってはるかに安く美味しく、しかも衛生的だ。物販の観点からも露天商に勝ち目がないのも明らかだ。

そもそも露天商のお店は子供たちに夢を売っていた。娯楽の少なかった時代、年に二回の晴れの日に、裸電球がこうこうと点く夜店の前で、みんな目をキラキラさせてワクワク、ドキドキしたものだ。十円玉三個をしっかりと握りしめ、金魚にしようか、たこ焼きにしようかと小さな心を揺り動かされるのが夜店のメルヘンな世界であったというのは言い過ぎであろうか。露天商の商品の値打ちは、このようなメルヘンチックな付加価値を除いて考えてはいけない。夜店で売られている商品そのものが、何時でも何処でも手に入る物となってしまって、子供たちに人気が出ないのも、この付加価値がなくなってしまったからかもしれない。

「おっちゃん!来たでえ」

「ようけ、すくうてよ」 と、親しくしていた金魚すくいのオジサン

「やさしいのから、ちょうだい」

「これやったら、どうや」と、簡単な図柄のを渡してくれた型抜きのお兄ちゃん

「もう三回もやったけど、アカンからそこのピカチュウの人形ちょうだい」

「そやなあ、もってき」 と、輪投げのオバアチャン

知り合いの夜店がみんな居なくなった神社の境内で、何の買い物もゲームもしないで、妻と二人でお詣りだけして帰途につく私は寂しく、少し悲しかった。子供連れで楽しんだのは、もう三十年も前の話だったのかと、ふと気が付いた。

令和元年八月二日 著

「青春十八きっぷ」の存在はかなり昔から知ってはいたが、実際に使ったのは十五年前の二○○四年の春だった。五枚綴りで一万千五百円也のこの切符。一度使ってからというもの、すっかりハマってしまって、爾来毎年、年三回ある発売シーズンには必ずお世話になっている。

忘れもしない十五年前、徳島駅のみどりの窓口で「五十八歳ですが、青春十八きっぷは売って頂けるのでしょうか?」と女性の担当者に質問した私がいた。

彼女は一瞬たじろいだが、クスッと笑みを浮かべるや、「はい、大丈夫です」と思いやりの気持ちを秘めながら答えてくれるのだったが、よほど可笑しかったのかその目は、やっぱり笑っている。「このオッチャンは面白い人ねえ」とも読み取れた。

首尾よく手にした青春十八きっぷだが、五枚綴りで一万千五百円。有効期間内なら、一人で五日使おうが、五人で一緒に一日使おうが勝手で、連続する必要もなく好きな時に好きな様に利用できる優れものだった。一枚あたり、たったの二千三百円で午前零時から丸一日、乗り放題というのもスゴイ。現実にはその日の始発列車から最終に到着する駅で二十四時を回るまでは一枚の切符で大丈夫ということだ。お得感の甚だしいこと、この上ない。

ただし、利用できるのは各停列車、つまり鈍行列車に限られていて新幹線はもちろん特急列車等も利用できないのが唯一の欠点である。世の中そんなには甘くない。

しかして2004年三月一日より一週間の休暇をとって勇躍望んだのが、徳島より札幌までの各駅停車の旅となる。

札幌には、趣味の登山を介して学生時代の大先輩がいて、熱いお付き合いをしてもらっていたため、ほぼ毎年北海道に乗り込んでいた私だが、もっぱら航空機を利用していた。

早速、JR利用、しかも鈍行列車利用の旅で先輩を訪ねる旨伝えたところ、馬鹿者扱いされた。かなり変わり者の彼に馬鹿者呼ばわりされるのは不愉快極まったが、札幌での寝床確保のためには少々の我慢は必要と、ここは大人しくする私だった。

午前六時八分徳島駅発の高松行き列車から私の旅は地味に始まる。特急列車利用だと一時間ちょっとだが、見慣れた景色や駅の名をなぞりながら、高松までの二時間半は正直、退屈との闘いであった。この先、乗り継ぎを繰り返しながら超長時間の移動を思えば「止めるなら今のうち」との考えが頭をよぎったが、今日は初日につき、取り敢えずは行けるところまで行って考えることとした。

岡山―姫路―大阪―京都―米原 まで辿り着けば、もう午後四時が近く、北陸線の乗り継ぎが上手く行かず、米原で四十分待ちとなった。富山まで行こうと思っていたが、この分では金沢でもシンドイ。やはり帰ろうかなと今度は真剣に考えた。

しかし、幸運の女神はどこにでもいる。四十分の待ち時間後、福井行の電車が入線するや、私のテンションは最大となり、旅行を中止する気持ちなど、すっかり無くなった。

福井行の電車は昭和四十年代にデビューした電車、寝台特急の車両だったのだ。

「ゆうづる」の愛称で、当時、上野・青森間を結んでいた花形電車だ。昼間は座席車、夜間は寝台車として使用され、寝台の幅がとにかく広いという事で、人気を博した車両である。

よく見ると、六両編成の列車を真ん中で切って、三両編成の列車となっている。どうやら有効に再生使用している模様だが、可愛そうなのは電車の顔とでも言うべき先頭車両だ。

片方は往時を偲ぶ、そのままの綺麗な顔なのだが、もう片方は俄かに運転席を設けただけのノッペラボウだった。

幹線で花形であった電車が二度目のお勤めを強いられて、いまやローカル線の各停列車に格下げされても活躍する彼女はどんな気持ちだろうか。「ゆうづる」時代の華やかだった良き時代の思い出を糧に、けなげにも頑張っているのだろう。

おかげで福井までの旅はあっという間で、次の乗り換えの電車は、金沢に夜九時に着いた。一日目の旅は終わったが、特急「ゆうづる」に乗車したことの記憶だけが残った。

二日目は 金沢―富山―糸魚川ー新潟ー村上ー酒田 とつないで酒田泊

三日目は 酒田―秋田―大舘―弘前―青森―蟹田ー木古地―函館 で函館泊

四日目は 函館―長万部ーニセコ―小樽 ときて、やっと札幌に午後二時に到着した。

初日こそ様々な記憶があるものの、二日目から後は、とにかく我慢。楽しみは弁当を貰って食べることだけ、あとはひたすら眠るだけに終始した旅行だった。

宿泊地での酒田と函館では、安ビジネスホテル泊まったものの退屈で、駅前の居酒屋で一杯、キコシメシタ後、ふらりと入ったパチンコ屋でボロ負け。爪に火をともしながらの路銀も無くなった。

一日中、列車の中ばかりなので、銀行ATMに立ち寄る時間もなく、ひもじさに耐えてやっと札幌に着いたが、飛行機で来る方が遥かに安上がりと理解しても後の祭り・・・・

これだけひどい目に遭って、もうコリゴリだったにもかかわらず、私の青春十八きっぷ旅行は、この時より、もう十五年間も止められないでいる。

理由は毎回、ハプニングやら人との出会いやらと、思い出に枚挙にいとまが無いからでもあるが、詩人・萩原朔太郎も言った。

「旅行の実の楽しさは旅の中にもなく後にもない、ただ旅に出ようと思った時の海風のやうに吹いてくる気持ちにある」

令和元年八月七日 著

私が幼かった頃の昭和三十年代から社会人一年生の昭和四十六年まで徳島と阪神間の交通は専ら客船に頼っていた。専らと言ったのは、高松・宇野を結ぶ宇高航路の鉄道連絡船経由でのルートもあったためだが、こちらのルートは東京まで行く旅行者にこそ利便性があるものの、所要時間と運賃の比較において阪神間の往来は、やはり客船の船旅しかなかった。

正確には昭和三十七年に徳島飛行場が開港され、国産初の旅客機であるYS11が大阪線・東京線・高知線に就航しているので、限られた一部の人にだけ空路での往来が許されたものの、主流は、やはり海路の客船が活躍していたのである。航路名も阿波・摂津航路を略して阿摂航路と呼ばれていたが、徳島・阪神航路と呼ぶより馴染みが深かった。

私はことのほか客船が好きである。男の子はみんな乗り物好きと相場が決まっているが、バス、汽車などではなく、客船に特に興味を持ったのだ。

理由は明白である。神戸で生まれ、五歳になって徳島にやって来た私は、神戸に住む親戚を訪ねて、よく客船の旅を経験していたからだろう。

最初は母と一緒だったろうが、そのうち一人で船に乗って神戸へ行くようになったのは、小学四年生の頃からだったように記憶する。

十歳にも満たない子供がたった一人の船旅で神戸まで行くことは、大変なように聞こえるが、小松島港(当時、徳島の外港だった)までは母が送ってくれるし、神戸港では叔父さんや叔母さんが迎えに来てくれるので、実質は航海中の四時間だけ一人で大人しくしていれば、簡単に神戸港に着くのである。しかも運賃は半額の子供料金だけで済む。母の逞しい節約術の賜物でもあったのだ。

船内は子供にとっては興味津々。今風で言えば、USJやディズニーランドのアトラクションさながらで、三層に分かれたデッキをくまなく探検するのが楽しくて仕方がなかった。上部デッキには、一等船室があって、赤い絨毯が敷かれた廊下には観葉植物の鉢などもあり、子供心にでも「ここは、お金持ちの世界」と容易に理解できた。

中間のデッキは特別二等と二等船室、そして最下層のデッキが我らの三等船室である。三等船室は船底にあって、地下室のような息苦しさがあり、沢山のお客がごろ寝する船室は快適とは到底言えない環境であった。我慢して寝ていると、知らないオジサンの臭い靴下が鼻先にあったりするものだから、私は自然と三等船室には寄り付かなくなった。

その分、船内をくまなく探検して歩き、船の構造などに、かなりの知識を持つ様になった。エンジンルームの入り口などは当然、乗客など立ち入りが制限されているにも拘わらず、ちゃっかり侵入して、大きなディーゼルエンジンのてっぺんについている沢山の弁がガチャガチャと忙しく動くのを、目を丸くして見ていたこともある。

しかし、冬は暖かくて良かったのだが、夏はさすがに長い時間はいられなかった。

当時の阿摂航路の就航船は「あきつ丸」という船が有名だが、その他にも「太平丸」「平和丸」なども就航していた。その他彼女たちの代替として、時々就航するのが「山水丸」「あかね丸」「さくら丸」「あけぼの丸」「ひかり丸」「舞子丸」「おとわ丸」などを記憶している。

「あきつ丸」は多くの徳島県人が知っている船だが、その他の船まで話が繋がる人ともなれば、かなり少なくなる。だが、私は客船オタクだ、それぞれの客船の外見上の特徴を知り尽くしていたので、徳島市沖を航行する彼女たちの船名を遠目にも判別することが出来た。

そのうえ彼女たちの内部構造にも長けていて、中でも「太平丸」は上部甲板が、上等級の船客のみに解放されていたことに、未だ納得が行かないでいる。オモシロクなかった。

「山水丸」は、昭和天皇が徳島県に巡行された際に利用された船だと、母から教わった。母がその話をする時は、いつも誇らしげに胸を張るのだが、少々時代がかっていて古臭いなと感じたのを思い出す。事実十隻あった就航船の中では一番のオバアサンなのだ。なおかつ一番小さかった。

「さくら丸」は、高校二年の修学旅行で東京へ行く時に大阪まで利用したが、引率の先生達だけが、特別二等の船室だったのに疑問を感じた。やはりオモシロクなかった。

「舞子丸」は、神戸の叔母さんが一緒に徳島までついて来た時に、「たまには保信ちゃんを一等に乗せてあげよう」と言って、憧れの一等船室を生まれて初めて経験させて貰った船だ。一等サロンと呼ばれる部屋が船首にあって、豪華なソファが並んでいた。船室に戻らずにいつまでもサロンの窓から顔を突き出して、遠ざかる神戸の街の夜景を見ていた。生涯で一番の船旅の思い出だ。

「おとわ丸」は、その生涯の後半に修学旅行専用船として改造され「わかば丸」と名前が変わった。当時、特等、一等、特二等、二等の区別があった船室はすべて二等となって、修学旅行生が船底の船室から解放されて、上部デッキの窓の大きな明るい部屋に乗船できるチャンスが広がるのである。私は修学旅行ではなく、夏休みの一人旅で名古屋へ行く際、たまたま乗船したが、当然上部デッキの船室を利用した。旧三等船室であった二等船室は,船底のため、小さな丸い窓が申し訳なさそうについているだけなのだが、上部船室は四角い大きな窓から明るい陽光が入り、なんともリッチな幸福感に包まれての船旅となった。

色々と書いたが、「あきつ丸」「山水丸」以外の船は、一九四八年、戦後の船舶不足からGHQの許可を得て急遽建造された「小型客船二十八隻組」の仲間である。

一九四八年と言えば、私が誕生した昭和二十三年でもある。私の愛した客船たちの多くは、実はおない年だったのだ。どうりで馬が合うというか、愛しさを強く感じる訳だ。

そんな彼女たちも、車社会の発展につれ、徐々にフェリーに移行していった挙句、明石・鳴門ルートで陸路、四国が繋がるのを見届けるまでもなく、フェリー達に先んじて静かに去って行った。

ありがとう!阿摂航路の令嬢たち。

令和元年八月一日 著

棺に一輪の赤いバラ (2019・8・23まで封印)

友人に不幸があり葬儀に参列した時のことだった。葬儀も終わりに近づき、棺を囲んで、参列者が個人に最後のお別れをするべく花を手向けるのだが、私は早々と済ませ、一般参列者が続いて棺に花を入れて行くのを、後ろの方より何気なく見ていた時に事は起こった。

故人は、若くしかも交通事故だった関係で、葬儀は非常に重苦しく、参列者も友人関係者が多くて、悲しみもいや増す状況の中、一人の若い女性が、遺体の足元に葬儀社の担当者から手渡されたランの花をそっと置きながら、バッグの中からも一輪の深紅のバラの花を取り出して付け加えるのを、はからずも目撃してしまったのである。

一瞬、私は、何か美しい光が差し込むような錯覚を覚えるのだった。一輪の赤いバラの花は何を伝えようとしているのだろうか。詮索するのはご本人に対して大変失礼なこととは知りつつも、私の思考回路は様々なパルスに刺激されるのである。

バラの花は、枝も葉もなくただ花一輪だけで、彼女の掌のなかにスッポリと収まって、他の人には全く気付かれないままランの花にかくれるように棺に入れられた。

葬儀にはむしろ相応しくないと思われる赤いバラだからこそ、彼女が気を使ったのは間違いないが、偶然にも私は、その一部始終を見させてもらった。他の花に隠されてバラの花には誰も気が付かないのが、余計に愛おしく思う私である。

人は死ねば沢山のお悔やみの言葉を頂戴するが、その形はまちまちだ。一般的には、お悔やみの言葉に添えたお香典として弔意を表す人が多いが、式中に弔辞として文章を手向ける場合もある。しかし、たった一輪のバラの花を静かに人目を忍ぶかのように棺に入れ、故人との別れを告げるとは、何と美しい分かれの表現ではないか。「粋だなあ」と私は思わず呟くのだった。

赤いバラの花の葬儀から一週間が経った。しかし、私の脳裏には今もって鮮明にあの日の出来事が焼き付いて離れないでいる。それどころか益々増幅されてくる。このままでは、バラの送り主にも故人にも大変失礼をしているのではと思えば余計に心が苦しくなる。

記憶から消し去る事は不可能だが、せめてこの件に関しては、自分自身の記憶を封印しようと決心をする私だった。

少なくとも四十九日の法要が済むまで他人には、この話を口外しないこと、そして故人に対しても、そのことを約束することで、私は、赤いバラの花をそっと棺に入れた彼の女性に申し訳がつくと確信するのだった。不思議なことに、この決心を境に、私の心も安寧な状態を取り戻すのだった。

裕次郎が好きでよく彼のCDを聴くが、その中の一曲に「粋な別れをしようぜ」というのがある。「粋な別れ」だなあと改めて思う今日この頃だ。

令和元年七月五日 著

最も親しくしていたK君という友人がいた。敢えて「いた」と過去形なのは、いろいろあって現在は音信が絶えて久しいからである。

今から十四年前だったか、二〇〇五年の春に、そのK君から「ちょっとお願いが・・・」というので、居酒屋で話を聞くと、ルーマニアには美味しいワインがあって、価格もびっくりするくらい安い。チリワインは既に日本に蔓延して大成功しているが、ルーマニアワインは知る人ぞ知る逸品・・・なのだとか。

そのワインを輸入する業者も日本では限られていて、国内に流通する量もごく僅かだ。この際、自分の知り合いにルーマニア人がいるので、彼と組んでルーマニアワインを輸入し、ひと山当ててみたいのだが、手伝ってもらえないだろうか・・・ というのがK君のお願いの趣旨だった。駅前の安居酒屋で焼酎の水割りを飲みながらする話ではないのは明白だったが、彼の剣幕はすごかった。

「何を手伝えばいいんだい」

「最初に言っておくが、出資する話なら、金は無いから協力できないよ」

「いや、そんなんじゃない」

「七月にルーマニアへ行くので一緒に行かないか、通訳を手伝ってもらいたいんだ」

「通訳ったって、ルーマニア弁なんか知らないよ」

「下手な英語だったら、フィリピンの会社でいたから少々は大丈夫だけどな」

「その英語でいいんだ。なにせ商売の話になるからなあ」

「旅費は全額出してあげられないけど、お礼で十万円払うよ、一緒に行こう」

「なに十万円も出してくれるのか、ほなゆこか!」

とまあ、詳しい話を確かめる間もなく快諾・即答する私だった。

それから三カ月があっという間に経ち、二○○五年七月二十日、関西空港に私と友人はいた。搭乗機はオーストリア航空のウィーン行だ。ルーマニアへは直行便が無いとの事で、花の都ウィーン経由でルーマニアのブカレストまでとは、なんと優雅な旅行だろうと思った。

機内では、友人がこの先の夢を熱く語ってくれた、会社はもう登記も済ませているから、現地では早速商談をしたいのだが、輸出許可の問題もあってスムーズには行かないだろう。しかし、ルーマニアワインはボトルが数百円で購入できる。一本二千円で売れれば、かなりの儲けがあるはずだ・・・ と なかなか筋の通った話ではある。

「ルーマニアに知り合いがいると聞いたが、いつの間に友達になったんだ」

「聞いてなかったけれど、信用できる人物なんだろうね」

「この際、信用しなくてどうするんだい。とにかくブカレスト空港に迎えに来てくれるから、紹介はその時にするよ」

「現地では六日間しか滞在できないが、契約までは難しいのではないか」

「それに去年はチャウシェスク大統領が民衆に処刑されたばかりじゃなかったっけ」

「たぶん。そんなにうまく行くとは思っていないが、とにかく交渉窓口を確定するまでは持って行きたいね。あと数回は来なくちゃいけないのだろうなあ」

「治安の方はマズマズらしいよ」

「銀行で外国為替を担当したこともあったが、東欧圏からの輸入は手続きが面倒で、そんなに簡単に運ぶとは思えないな」

「知ってる。だからこそ、そこにビジネスチャンスがあるんだ」

「上手くいけば、貴兄には会社の監査役にでもなってもらって、役員手当を打つよ」

「へえ!いくら貰えるんだ?」

「月・二十万も有れば、どうだい」

「持つべきは良き友だね。有難う、冗談でも嬉しいよ」

機内で飲むビールは、気圧の関係で回りが早いと聞いていたが、二人ともすっかり良い調子になってしまって、話はますます荒唐無稽な世界に突っ込んでゆく勢いだった。

約八時間のフライトだったが、エコノミーの窮屈な座席にも拘らず、二人とも疲れもせず退屈もしないで、勇躍、花の都ウィーンに着いた。

初日は、豪華ホテルに宿泊し、コンシェルジュで教えてもらった「ウィンナワルツの夕べ」なるものを鑑賞し、あくる日は午前中ハプスブルク家のホーフブルク王宮見学で、素晴らしい銀食器ばかりを展示している部屋にびっくり。

マリー・アントワネットがルイ・十六世に嫁いで行った訳が良く分かった。ヨーロッパ貴族の裕福ぶりに改めて感心する私だったが、豪華な銀食器などとは無関係に同時代を生きた庶民の暮らし向きはどうだったのだろうかと、フランス革命に繋がる原動力を見る思いもした。

余談かもしれないが、マリーアントワネットが、パリから脱出を企てたものの、大量の銀食器まで馬車に載せたため、その重さで馬車の速度が極端に遅くなり、国境を目の前にして彼女達は捕らえられたとの話が残っている。

さて、私達のつかの間の華やかな旅も終わり。午後にはウィーンを離れ、二人は夕刻にブカレスト空港に着いた。ここからが本来の旅の始まりである。

一時間ちょっとのフライトだったが、私たちはブカレスト空港に到着した。着陸直前に見たルーマニアの地は、のどかな田園風景であり、ブカレストの街は、ヨーロッパの中心のウィーンの街並みとは明らかに貧富の差が感じられるものだった。ウィーンからたった八○○キロしか離れていなくて、関西空港からは概ね札幌までの距離なのに、文化・経済的な面での彼我の距離は、その何倍もある。これからの苦労を暗示するような予感がした。

空港の到着ロビーには、約束通りK君の知り合いと称する御仁が、美女三人を連れて待っていた。美女は、恋人とその娘二人とのこと。

ひとまずK君の友人が準備していたホテルへと向かったが、到着して驚いたのはホテル、いわゆる民泊の宿で個人所有のマンションの一室だった。共産主義時代に建てられたと思しきマンションは、かなり老朽化が進み、エレベータがガタガタと音を立てながら上昇するシロモノだ。部屋は3DKで狭くはなかったが「勝手にどうぞ」スタイルで、取り敢えず迎えの四人と私達二人は、十一階のある部屋に落ち着くのだった。

ベランダから眺めた風景は、たくさんの十一階建てマンションが行儀よく並んでいて、ビル群の隙間の透明なブルーを徐々に朱音色に染めながら、美しい太陽が沈んでゆき、やがて濃い藍色のルーマニアの最初の夜がやって来た。

友人の名は「ニコラエ」、恋人の名は「ナディア」、二人の娘は「ジョルジータ」と「ジョバンナ」と紹介された。ニコラエがルーマニアワインについて語り始めたが、ここで早速、困ったことが起きた。つまり彼は英語を話せないのである。

英語なら少しはということで礼金まで貰ってやって来た私の行き場は、当然ながら無くなった。身振り手振りではラチがあかない。

しかし、ニコラエが恋人同伴だった理由が、ここで分かった。彼の恋人ナディアが、かなり流暢に日本語をしゃべり始めるのには驚いた。彼女は、五年間、日本のナイトクラブで働いていたというのだ。助かったと、K君と私は、思わずアイコンタクトを取るのだった。

翌日より二日間、許認可の役所回り、貿易斡旋会社への依頼等々、ルーマニアワイン輸入に関しての諸手続きのためにブカレスト市内を徘徊した。ニコラエは、貿易に関してはかなりのノウハウを持っている様子だったが、如何せんお役所がなんとも頼りないのには閉口した。もともと慌てない国民性なのか、話だけは聴くが、その先どうしたら良いかについては「今度会った時にしましょう」と端緒がつかめない。通訳はすべてナディア頼りだった。

ニコラエは言った。「日本人が一人で交渉は無理だ。私の知り合いの輸出専門の業者に一任しよう。今回はこれまでだ。後は私が何とかするが、近いうちにもう一度ルーマニアには来てもらうことになるだろう。」

その後、ワイナリー見学、調査に三日間ほど地方を回る予定だったが、通訳の仕事も出来ない私がついて行っても、むしろ足手まといになるので、K君と別れて自由行動させてくれと提案すれば、ニコライのテンションがにわかに上がり、

「グッドだ、私とナディアがKと一緒に行くから、ミスターモチヤマは観光でもすればいいだろう。コンスタンツァなんかバッチリだぜ」

「ナディアの娘二人も連れて行ってやってくれ。二人一緒だから安心だ、信用するよ。」

なんてこった。田舎のブドウ畑巡りの旅からは解放されたが、娘さん二人のお守まで任されてしまった。K君の後日談だが、私と別れた後、ニコライとナディアはすっかり夫婦気取りでお楽しみだったとか。車を提供してもらい、通訳も助けてくれる二人には、さすがにK君も黙って辛抱したらしい。要するに滞在先のホテルで二人きりになるために、娘二人を処払いして私の観光ガイドに仕立てたという魂胆だった。

ブカレスト滞在の最終日に、K君とニコライ達と合流再開する場所を、ブカレスト北駅に午後三時ということで、私とナディアの娘二人は、別行動の旅となったが、私は満更ではなかった。現地の美人ガイドが二人もついている豪華旅行の始まりだったからだ。二人姉妹の姉の名は「ジョルジータ」、妹は「ジョバンナ」、ルーマニアでもジプシー系の名前らしい。

ジョルジータは、二十五歳くらいだろうか、ジョバンナも二十歳そこそこの若さである。しかも両方とも美人だから、夢のような旅行となったのは言うまでもない。

ジョルジータは、英語が少し出来るので、旅先で困る事は全くなかった。かくして有名なリゾートであるコンスタンツァに向けて、勇躍出発となったが、ここでも彼女たちを連れているメリットが出た。すなわち移動手段として彼らの言う所の「マクシータクシー」だった。

公共交通機関の発達していないルーマニアならではの移動手段だが、何か所かのバスの溜まり場があって、行き先別に、随時、客が満員になれば発車する。白タク集団と思えばよく理解できるシステムだ。バスと言っても大きなバスは無くてせいぜいマイクロバスから小さなのはワンボックスカーの乗用車まで、あらゆる中古車のラインナップである。料金は二五〇キロ先のコンスタンツァまで五ユーロ(六○○円くらい)だったと記憶する。バカ安だが乗車時間は、たっぷり五時間を要した。しかし、のどかな田園地帯にまっすぐに伸びた道路をひた走るのは、なんとものどかで、しかもどこまでも続くヒマワリ畑を見た時は、往年の名映画「ひまわり」を思い出して感激した。

ヘンリーマンシー二作曲のメロディーまで聴こえる錯覚を感じながら、ソフィア・ローレン演じるジョバンナとマルチェロ・マストロヤンニ演じるアントニオの戦争に翻弄される恋物語を想い出すとき、「なんて素晴らしい旅なんだ」と独り言をいう私だった。

加えて隣には美女が二人、奇しくも妹の名も「ジョバンナ」、偶然にしても良く出来過ぎた話ではないか。途中の休憩所では、「何でも屋」があって、「欲しい物を買ってきなさい」といって、二十ユーロ紙幣を持たせてやったら、大喜びでお菓子とかオレンジジュースの瓶とか持ちきれないほど買ってきた。なんとも屈託のない素朴な笑顔も一緒だった。

コンスタンツァはリゾート地だ。黒海に面して外国人観光客も多く、ブカレストよりは遥かに垢の抜けた美しい街である。海岸通りは、ハワイ程ではないものの、それなりの雰囲気があって、私もやっとリラックスした旅行気分になれるのだった。

ホテルは、すぐに見つかった。折角だからと奮発して三ツ星ホテルにしてみた。ツインとシングル一部屋づつと言ったつもりだったが、ツインにソファのある居間付きの部屋だった。ツインのベッドは、当然ジョルジータとジョバンナにあてがわれ、私は隣の部屋のソファーで眠らざるを得なくなったが、二人が楽しそうにはしゃいでいるのを見ると、これでいいのだと諦める事にした。

大音量でテレビをつけっぱなしにして、当時流行っていたアドリアン・ミヌーネなる歌手のポップスを、一晩中聞かされたが、旅の疲れか、何時しか私は眠りについた。

コンスタンツァには二泊した。三日も一緒にいると二人の姉妹とも打ち解けて、まるで自身の娘のような気分にもなって、私は、すっかりK君の仕事でルーマニアに来ていることを忘れていた。そのころ彼は、ひどい田舎を行脚中で、ワイン生産農家に顔を売るのに余念が無かったらしい。サンプルとして仕入れた何本ものワインボトルも同行だったとか。

大量に買い込んだパンをかじり、地元で買ったサラミソーセージばかりを食べて生き延びていたらしかったが、私たちは、別世界のリゾート地で贅沢三昧に美味しいものを頂いていた。私のお気に入りは、なんといっても「ミティティ」だ。ルーマニア風のハンバーグとでもいうのか、焼き肉というのか、オリーブオイルを垂らした熱い鉄板の上でジュージューと焼く、親指大のひき肉料理だが、ホテルの朝食以外はすべて露店で売っている、この「ミティティ」とキャベツの酢漬けである「サル・マーレ」で十分であった。とにかく美味しかった。

ブカレストへ帰る日が来た。ジョルジータもジョバンナも贅沢なことなど一切言わないで、何のおねだりもしない彼女たちが逆に愛おしく思えて、「なんでも欲しいものがあったらお土産に買ってあげる」といってやったら、近くのスーパーマーケットへ私を連れて行き、Tシャツを買ってくれと言った。「OK 何枚でも気に入ったのを買いなさい」と返せば、目をキラキラさせて、店内に消えて行った。三十分もしないうちに彼女たちは、帰ってきたが、その手には安物のバーゲンセールのTシャツばかり五枚ほどが握られていた。日本人ならどうだろう、これ幸いに高価なものをねだるに違いない。素朴で純情な彼女達に改めて感動する私だった。

ブカレストへの帰路は、ルーマニア国鉄自慢の特急列車を利用した。マクシータクシーは一度で沢山だった。駅の窓口でジョルジータに「一等は何て言うの」と聞けば、「クラサ・アントゥーヤ」らしい。早速、駅の窓口で、「クラサ・アントゥーヤ、ブクレシュチ、三枚」と最後は指を三本立てて云えば、みごとに通じて無事切符を売って貰えた。特急列車のファーストクラスなぞ乗ったことが無いと、彼女たちは、大喜びだった、せめてもの私からの恩返しでもあった。列車は、快適に走り、来る時と違ってブカレスト北駅には二時間半で到着した。

ブカレスト北駅では、K君一行と無事再会が果たせた。K君は、かなり疲れた様子だったが、毎晩、薄い壁一枚の向こうで繰り広げられるニコライとナディアの営みの音響が影響して睡眠不足だったらしい。お気の毒だが仕事には代えられない代償だろう。

簡単な昼食の後は、空港へと最後の行程となったが、タクシーのトランクには載せきれないほどのボトルのワインがあった。K君がサンプルとして買い漁った獲物である。空港には着いたものの、チェックインでやっぱり引っかかった。重量オーバーである。大きなバッグ二つに分けて入れたボトルは、おそらく二十本では効かないはずだ。空港カウンターのオバチャンは、軍服こそ着ていないものの、明らかに軍隊調のしゃべり口と当局に通報の果てに逮捕ということもある。ここでもニコライの恋人のナディアが助けてくれた。なにやらカウンターのオバチャンとボソボソ話をしていたが、結論は制限重量までのチェックインとして、残りは個人荷物として機内に持ち込め、という事に収まったのだ。あわてて私とK君は自分のバッグに六本づつのボトルを詰め込み、無事チェックインカウンターをクリアするのだった。どうも賄賂が効いたらしい。

そして最後の別れの時が来た。ニコライ、ナディア、そしてジョルジータとジョバンナ達には「さようなら」を言うのが辛かった。K君は、この後も何度か来るだろうが、私はきっと最後のルーマニアだ。

ルーマニアに滞在した六日間のいろいろな思い出や経験が、自由奔放な形式で、民族的・叙事詩的な内容を表現する狂詩曲のように、いろいろな曲調がメドレーとなって私の頭の中で、私だけの「ルーマニアン・ラプソディー」が演奏されるのだった。

さようなら、ルーマニア。有難うジョルジータ、ジョバンナ。

令和元年八月二十三日 著

東海道新幹線の十九番ホームで新大阪行きの列車を待っていた時の出来事である。

一人の外国人が近づいてきて、私に言葉をかけた。もちろん英語だった。

「?? ????? ?? ????・みかんじゅうす?」

私は、何も聞き取れなかったが、「みかんじゅうす」と言った所だけ分かったので、ハハン!彼は喉が渇いていてオレンジジュースが欲しいのだと、咄嗟に独断した私は、「あそこのキオスク売店でオレンジジュースは売ってるよ」と下手な英語で返した。ところが、納得のいかないのが件の外国人、ますますワカラン顔して、同じ質問を繰り返すのだった。やはり「みかんじゅうす」と言っている。

もうダメだと「アイム ソーリー」と言って逃げようと思った瞬間に、はたと閃くことがあった。そうだ!最近になって、三河安城という新しい駅が豊橋の向こうに出来たってニュースがあったっけ。彼はその三河安城への行き方を尋ねているに違いない。「みかわあんじょう」が、私には「みかんじゅうす」と聞こえたのだった。

三河安城に行きたいのなら、「こだま」に乗って九つ目の駅だ。「ひかり」は、止まらないから注意して。二時間半くらいはかかるよ。と教えると、彼の顔がパッと明るくなり、非常に感謝してくれた。

たったこれだけの話だが、私にとっては、生涯の思い出、しかもかなりの珍事件として登録されるべき出来事でもある。事実、友人との飲み会で話題が無くなった時などの繋ぎに使えば、何時もバカ受けするネタなのだ。

「のぞみ」が、まだ無かった時代であり、三河安城駅が誕生した後ということは、いろいろ調べてみると、昭和六十三年三月から平成四年三月までの四年の間の出来事という事か。頻繁に東京出張を繰り返していたのは、平成三、四年だから、話はグッと具体的にもなる。きっと平成三年の出来事だったに違いない。

人とのコミュニケーションは、非常に微妙なもので、よく「目でモノを言う」とか「顔に書いてある」という。つまり言葉だけを媒体にしなくとも、意思伝達可能な訳だが、この時のみかんじゅうす事件で、よく分かった。

つまり相手の立場を考えて、もう一歩踏み込んだ思考回路を働かせたお陰で、言葉が解らない外国人ともお互いに意志が通じる事となったのである。新幹線のホームで、オレンジジュースを売っている所をわざわざ尋ねる人など、ちょっと考えただけでもいる訳がない。

とかく旅情に乏しい新幹線ホームでの、後になってクスッと笑える良き思い出だ。

令和元年九月二日 著

人間の記憶は、果たして何歳くらいから記録されるものだろうか。記憶すべき事象の刺激の強弱にもよるだろうが、私は五歳未満の出来事の記憶が十件ほどある。頑張って思い出せば、もう少しありそうな気もするが、鮮明さをもって再現できる記憶をそれ以上たどる事は難しい。しかし、五歳未満の記憶が,沢山ある事が不思議だといってもらえることが良くある。何故だろうか?

私の人生は五歳を境に大きな断層がある。昭和二十八年五月十日に父が急死しているからだ。昭和二十三年三月十八日生まれの私は、わずか五歳と二ヶ月にして父親を失ったことになる。この環境の変化が、私の人間形成の上で、大きな影響を及ぼしていることは否めない。この時を境に私たち家族は、恵まれた環境から一転、逆境ヘと変化せざるを得なかったわけで、断層とは父の死がもたらした大地震の置き土産なのだ。大きなインパクトを受けたために、当時の記憶が強く保全されたのではないだろうか。

私は、「ボンボン」から普通の子供になった。父は、生前、神戸・三ノ宮で商売をしていて、羽振りもかなり良かったと聞いている。母は「奥様」、私は「坊ちゃん」あるいは「ボンボン」と呼ばれていたというから何だか照れくさい感じもするのだが、ともかく恵まれた環境にいたようだ。

戦後間もない時期であるにも拘わらず、私の赤ちゃん時代の写真の多さが、何よりも雄弁に物語っている。自宅があった上筒井での写真は、門前でセーラー服をオシャレに着ているし、三ノ宮の店の前ではキチンと背広とネクタイだ。そんな華やかな時代の思い出が、今もって私の脳裏に保存されているが、私もそろそろボケが始まる恐れのある年齢となって来た。記憶が消滅しないうちに、大切にしてきた私の年代物の思い出を、文章として保存しよう。

(一)母がホームを間違えた

父の死の連絡は、早朝に母に伝えられた。当時は住居を神戸駅近くに構えてまもなくのことだった。明らかに狼狽している母の姿をはっきりと覚えている。最寄りの神戸駅からは電車で向かったものの、日頃通い慣れているはずのホームを、母は間違えて上り、すぐに階段を駆け下りて隣のホームへと上り直すのだった。手を引かれていたのか、後を追いかけていたのかは定かではないが、私はその時の母の息づかいまで記憶にある。蒸気機関車にけん引された列車が、偶然隣の線路を通過していくのを見て思わずはしゃいだのを、ひどく叱られた。

(二)客船のデッキで父が言ったこと

母の里は徳島県なので、父は度々神戸港より徳島・小松島港まで客船を利用していたはずだ。私の記憶にデッキの手すりにつかまりながら、父が言った言葉が蘇る。

「やすのぶあの雲は動いていると思うか?」父の質問の意図は知らないが、「動いている」と答えたのは、夏の入道雲だった。

(三)森永ミルクキャラメル

三ノ宮の店の使用人に熊内町から来ていた人がいた。「クモチのオジサン」といって、私は、その人だけを覚えている。理由は、当時発売されたばかりの森永ミルクキャラメルだった。紙で包んだキャラメル二十個が一箱に入っている。しかも、その箱が六個、横に並べて一つにパッケージされた大物を、彼は、お正月のお年玉といって、私に下さった。

その太っ腹により「クモチのオジサン」は、VIPとして私の芳名録に入力された初めての人となった。

(四)アメリカ軍のカマボコハウス

三ノ宮の店からは、南の海寄りあるいは海沿いに、アメリカ軍GHQのキャンプがあった。金網で仕切られた区画は、芝生が張られ、かなりの広さだったと覚えている。近所の悪ガキの親分と一緒に、その金網越しに、物欲しそうな顔をして立っていると、必ずアメリカ軍の兵隊さんがやって来て、私たちの見たことが無かったお菓子、すなわち板チョコとかチュウインガムを金網越しに呉れるのだが、一週間も通い詰めたら、さすがに貰えなくなった。兵隊さんの住居だろうか、カマボコの形をした兵舎が、いくつも並んでいたのを思い出す。

(五)氷屋の小夜ちゃん、金魚屋のゴリキン

三ノ宮界隈は、小さな商店やら公設市場などがあって、現在のオシャレな市街地とは違って、当時は生活臭のする庶民の街だった。子供も沢山いて、遊び相手には困らなかったが、記憶にある友達は二人。氷屋の小夜ちゃんと金魚屋のゴリキンだ。

小夜ちゃんは、私のガールフレンドだ。ゴリキンは、金魚屋のゴンタが訛ったものだろう。三人一緒に遊ぶのだが、ゴリキンは、私と小夜ちゃんの仲の良いのが気に入ってなかった。

そんな或る日、彼の復讐が待っていた。

冬の寒い日、小夜ちゃんの家でママゴト遊びに興じていた私達三人であったが、ゴリキンが、何を血迷ったか、ポケットに忍ばせていたカンシャク玉をママゴトのブリキのナベに詰め込むや火鉢の五徳の上に乗せて逃走した。実は私も尻馬にのってゴリキンの後を追って、新聞紙を丸めたものを炭の上にねじ込んで、一目散に戸外に走り出た。確かパン・パン・パンと三度ほど聞こえたが、そのあとの音はバーン!だった。その後の記憶は全くない。きっと散々に叱られたから忘れてしまったのであろう。

(六)電車好き

三ノ宮は、神戸のど真ん中。子供にとっては遊び場の少ないちょぴり不便な所なのだが、幼少期の私は、そんな環境の中でも楽しく遊んでいた。ゴリ金達とも一緒に遊ぶのだが、ひとりぽっちで遊ぶのも、結構好きだった。

三ノ宮駅東口には、国電と阪急が上を走る大きなガードがあって、そのガード下に神戸市電の停留所がある。ひっきりなしに行き交う市電を飽きもせずに見ている子供、その子供が私だった。当時の神戸市電は、東洋一美しいといわれていたが、事実、グリーンとクリームのツートンカラーの車体はオシャレでカッコよかった。

電車好きは、これだけでは終わらない。最後の記憶は阪神電車ただ乗り事件である。阪神電車の三ノ宮駅は、デパート「そごう」の地下にあって、最も乗降客が多い所である。私の家からは子供の足でも十分とはかからないので、よく改札口まで遊びに行っていた私に閃いた事は、知らないオバサンの後ろについて行くと、改札が簡単にくぐれることだった。駅員は親子連れと勘違いするのだろう。

首尾よく電車に乗って、三つ先くらいの駅までは、いつも行ってはちゃんと帰って来ていた。このことは、母には内緒にしていたので、叱られることはなかった。無賃乗車のそしりは免れないかも知れないが、そもそも六歳未満は運賃無料のはずだ。

(七)スクーターの方向指示器

父は、スクーターを持っていた。戦後間もない頃だったので、かなり珍しい乗り物だった。世間の目も「おっ!スクーターに乗ってる!」という具合だったろうから、さぞかし私の父は有頂天になっていたはずだ。

そのスクーターのハンドルに小さな腰掛けを引っ掛けて、私がチョコンと乗れる場所を作ってくれたのも父親だった。父も私を乗せることに、喜びと誇りまで感じていたのだろう。

私の役目もあった。すなわち方向指示器である。「右に回るよ」と言えば、小さな右手をハンドルよりも外側に一生懸命突き出し、「左に回るよ」では左手だ。

何のためにという理由は理解していたつもりで、得意満面だったが、それ以上に周囲の注目を集めて主役になっていることが、もっと嬉しかった。

(八)恐怖のスキップダンス

幼稚園児だった時の、苦くもあり悔しくもあった思い出だ。

湊川幼稚園といったか、一応名門の幼稚園児だった私だが、お行儀は、すこぶる悪かった。

お遊戯の時間というのがあって、園児が丸くなって座り、真ん中で可愛い女の子が一人でスキップしながら回っているのだが、好きな子ことかお行儀のよい子を見つけると、手をつないで仲良くもう一回りスキップ出来るのである。

仕組みは良く理解していたが、もともとスキップを上手に踏めないし、その上誰も私に手を差し出してくれないのに嫌気がさし、わざと行儀悪く座ってみたり、隣の男の子とふざけたりするものだから、いよいよつまらなくなる。最後は先生のお叱りが待っていた。どちらにころんでも面白くなかった。

幼稚園からの帰り道、誰も見ていないのを確かめてから、スキップの練習をしてみるのだったが、やはりうまく出来なかった。

片方の足で二度ずつ飛べばやさしく出来ると分かるまで、それから二年を要した。

以上が、五歳より以前であろう記憶の記録だが、不思議と楽しかったり面白かったりの思い出より、むしろ悲しかったり悔しかったりの記憶が強く保全されている。

人生、いろんな苦しいことがあってこそ、幸せな事もやって来るということを、幼い時期から悟っていたというのは言い過ぎか。

令和元年九月六日 著

人と人との良好な関係は、各々が少しずつ「のりしろ」を出し合っているからこそ、うまくくっ付くのであって、スッパリ切られた断面同士では、くっつく訳がない。

やはり相手のことを想う心があってこそ、その人の気持ちが分かり、結果として相手もこちらの気持ちを理解してくれるのではなかろうか。恋愛関係であれば尚更大切だ。

ところが、夫婦の関係においては、また別の展開になることを、私は知っている。夫婦は、もともと他人同士であっても、永年の付き合いで、ある程度相手の出方とか言い分を心得ているから遠慮がいらない。相手の考えていることを忖度するまでもなく、ストレートに会話が出来るのが夫婦のよいところなのではなかろうか。

とかなんとか、賢人の振りをする私だが、これまた大きな勘違いでもある。いくら長い付き合いでも、肝心なことは言葉で伝えねばならない場合もあればこそ、「一言くらいいっといてよ」とか「勝手なことを考えないで」と妻から叱責されることもしばしばだ。

人とのコミュニケーションは、事ほど左様に難しい。やはり「のりしろ」を持って接触するのが一番なのではと、遅まきながら悟っている私である。妻との「のりしろ」も然りだ。 平成元年九月二日 著

「兄ちゃん!これうまいなあ」幼稚園児の弟が叫ぶように言った。

神戸は元町のとある喫茶店での出来事だ。五歳年下の弟を連れて子供同士の二人だけで客船に乗り、徳島・小松島港より出航した私達は、亡父の末弟の叔父さんが出迎えてくれたお陰で、無事、神戸・中突堤に上陸した。昭和三十三年の夏休みのことで、港に降り注ぐ陽光が、やけに眩しい午後だった。

港の近くの喫茶店に叔父さんは、私たちを連れて行き、ミックスジュースを注文してくれたのが、冒頭の弟の雄叫びに繋がった訳である。

ミックスジュースなるものを最初に知ったこの昭和三十三年の夏の思い出、それはあまりにも衝撃的、あるいは感動的に、私の記憶の中にインプットされている。

今にして思えば、叔父が連れて行ってくれたのは、元町商店街にある喫茶店だった。喫茶店そのものが珍しかった時代に、田舎者兄弟が、生まれて初めて喫茶店のミックスジュースなるものを、ご馳走になる訳であるから、その驚きの度合いの強さは想像に難くない。

もう一つ驚いた事がある。店には冷房機(クーラーとは言ってなかった)が備えられていて、これ見よがしに冷風が店内を駆け巡っていた。店内が冷房されているだけで他店との差別化がされる時代であって、店のドアには「冷房完備」との札がつるされていた。

弟と私が、「おっちゃん、すずしいなあ」と目を丸くしているのを尻目に、叔父が「この店だけに冷房機があるんや」と得意そうに言ったのをはっきりと記憶している。

冷房機は巨大な箱で天井まで届くほどの高さがあった。また、その音は「ブーン・ブーン」とうるさい事この上ない。箱の上部には冷気の吹き出し口があって、等間隔にリボンが三本結ばれていて、冷気の行方を誇示していた。「冷房完備」の面目躍如というところか。

やがて美人ウェートレスのお姉さんによって私達のミックスジュースは運ばれてきた。背が高くて分厚いガラスのコップに薄黄色のジュースが沢山の氷と一緒に入っている代物だった。

ストローで吸った最初の味が忘れられない。この世の物とは思えなかった。とにかく美味しく夢のような味がしたが、今から考えれば、缶詰のフルーツとバナナと牛乳をミキサーしただけのジュースでもあった。現在のフレッシュジュースとは比較にならないほど原始的な物だ。しかし私は「これが都会の味だ、すごいもんだ」と、冷房機とともに強力な記憶が成人するまで残った。

ただし、美味しかったミックスジュースは、十分な満足が行かないうちにすぐに無くなるのである。分厚いガラスのコップの理由がここにあった。ガラスの厚さと大きな氷のお陰で肝心のジュースは思ったほど入っていなかったのだ。ちょっぴり騙された気もした。

喫茶店という言葉は、現在では、ほぼ死語となっている。しかし昭和三十三年のこの思い出から三十年ほどは、町中に喫茶店は多くあって、ミックスジュースは、コーヒー、コーラと共にメニューの定番であった。軽食として「スパゲティ・ナポリタン」「スパゲティ・ミートソース」等があったのも懐かしい。

さて彼のミックスジュースだが、最近になってスーパーマーケットで缶入り飲料として売られているのを、偶然発見した。商品名は、「みっくちゅじゅうちゅ」とある。

神戸・元町で叔父がご馳走してくれたことを咄嗟に思い出した私は、約六十年間の時空を瞬時に飛び越えて、懐かしいあの味を思い出すのであった。

早速、買い求め、自宅でガラスコップに氷をどっさり入れて、「みっくちゅじゅうちゅ」を頂いたが、当時の記憶を思い出すには十分な味がした。分厚いガラスコップが無かったのが残念だったが、ストローで吸えば、沢山の氷のお蔭で、あっという間に無くなるあたり、往時のインパクトがそのまま復元されて、楽しくさえ思えた。

ネーミングに奇をてらったのだろうが、やはり「ミックスジュース」に馴染みがある。また、ハイカラな神戸の街で、初めて飲んだ思い出にもマッチする。連れて行った五歳の弟も、はっきりとミックスジュースと発音していた。「みっくちゅじゅうちゅ」というには、少々大きくなり過ぎていたのかもしれない・・・

弟は、平成十七年に五十七歳で夭折した。この話を聞いてもらえる相手はもういない。

令和元年九月十二日 著

毎年十一月も半ばを過ぎると決まってやって来る郵便物がある。新年の喪中欠礼を知らせる葉書がそれだ。私が若かった時には、この葉書はめったに拝見するものではなかったが、五十歳をこえるあたりから段々と増え始めて、毎年十通を超えて配達されるようになってきた。

大半は、両親の他界を通知するものだったりするが、最近では減少傾向になっている。古稀をとっくに過ぎた私の友人のご両親ともなれば、かなりの高齢であって、すでに大半の方が鬼籍に入られた結果、減少したものと思われる。

そんなある日、一通の喪中はがきが届くのだった。葉書を見たとたんに、私は凍り付いた。一行目に高校時代の親友であったS君の名前があるではないか。差出人は奥様だった。

九月某日に亡くなった旨の連絡は明白であるが、事実を十一月になるまで知らずにいた自分に、なんとも言えないほどの情けない思いに打ちひしがれるのである。

同時に、来るべきものがやって来たとも思った。平均寿命から見ればまだまだでも、あくまで平均寿命の話である。早い者も遅い者もいるとして、そろそろ自分たちの順番が来ても不思議ではない。Sくんとの思い出が、にわかにフラッシュバックする私だった。

S君とは社会人になってからの交友はなく、ただ年賀状のやり取りだけの?がりとなっていたので、親友呼ばわりすることは許されない状況にあったといわれても仕方がない。しかし高校時代は、お互いが親友であると認識していた。勉強はできない方の二人であった為、人並みな大学受験の志望校についての悩みの相談等ではなく、もっぱらガールフレンドの話で盛り上がる方が多かった二人である。

彼のスポーツ万能でガッチリとした体形に対して、私はヤセッポチのおチビさんだった。すばしっこくてお喋りだった私と正反対で、彼は物静かでのんびり屋さんだったから漫才コンビでも組めば良かったのかも知れない。芸名はSMコンビでどうだろう。

吉本興業にでも就職すれば、少しは出世できたかも知れないが、世の中そんなに甘くはない筈で、芸人さんの世界こそ一般のサラリーマンとは全く違う苦労があるはずだが、そもそも我々二人は共通の苦労があった。大学受験そのものの苦労である。彼は、大阪大学の工学部しか念頭になく、私も、神戸大学の経済学部こそ唯一の進路と決めていたものだから、最初から無理は承知の世界が待っていた。

その年の受験は、頭の都合が二人とも間に合わず、やはり不合格。浪人の冷や飯を食う羽目になるのだが、今から思えば二人とも合格するはずが無かったのだ。

お互い経済的には恵まれない環境にいたものだから、浪人時代は、予備校など行くゆとりもなく、自宅での勉強の効果も次第に伸び悩み、このままでは来年の受験も難しいと考えた私は、思い切って、彼に提案を持ちかけた。すなわち「身の丈に合った志望校を選ばなければこのままでは二人ともダメだ。自分の実力を過大評価するのはよそう」と説得した。

彼は、黙って聞いていたが、どうも納得はしていない。あげくは「俺は何年かかっても大阪大学・工学部に行きたいのだ、頑張ってみる」と言って譲らなかった。

この日を境に、二人は別々の方向へ舵をきった。二浪はぜひとも避けたい私にたいして、S君は何年浪人しても初志を貫徹したいというものだった。

その日は夏の終わりに近く、海岸の堤防上で夕方だった様に記憶する。神戸行の客船が、沖合をゆっくりと右から左へと移動して行くのが、やけに印象的だった。

そして六カ月が過ぎ、私は、あの時に見た客船の上から、彼と長い時間話し合った海岸を、私一人だけで見ていた。

どちらが正しい選択とも言えないが、双方とも不十分であったことは、確かである。

私は、身の丈に合った大学を選択した結果、名も知らなかった北関東の高崎市へと、今、船に乗って旅立っていて、S君はまだ、船上から見ている海岸の徳島に残っている。何とも言いようのない喪失感が、たまらなく悲しかった。

S君はその後、二度の受験にも拘らず、本懐を遂げることは出来ず、私が、大学三年生の春になり、彼からは、敗北宣言なるものを聞くことになる。

S君は、九州の工科大学へと転身してしまった。慰めの言葉は不要だった。

その年の夏休みに、彼とは淡路島一周・徒歩の旅なるものを計画し、お互いの学生同士の喜びを分かち合った。しかしテント持参で野宿の旅は三日目で敢えなくギブアップ。

二人の今までの人生を象徴する顛末でもあったが、徒歩からバス旅行に切り替えて、その後は、快適に旅を続けることができて、淡路島西海岸の慶野(けいの)の松原では、人生初のナンパに挑戦、名古屋からの二人組のお嬢さんと楽しくキャンプした。

たわいもないお喋りに終始して終わったが、後日のためにと聞きだしていた電話番号は、メモを失くしてしまって、次回のチャンスは無くなった。やはりダメの詰まない二人である。

この旅行は、彼との付き合いの中で一番インパクトのある出来事なのであるが、付き合いの強さの割には、その他の思い出は多くはない。勉強ばかりの高校時代の弊害であったのか。

もう一つの思い出は、高校二年の修学旅行で東京へ行くため、同じく神戸行の客船を利用した時の事。地下室のような船室の中で、カラーフィルムが入っている事を自慢した友人に、「一枚撮ってくれや」と言って、S君は交渉に成功。当時まだ珍しかったカラー写真を撮ってもらう事になったが、ここでも二人の性格が明瞭に分かれる事件があった。

船室は暗いから、カラーは写らないとの事で、私は船尾のデッキに出て、陽光の中、客船が真っ白な航跡を引くのをバックに貴重な記念写真を手に入れたが、S君は、暗い船室の三等室に付いている小さな丸窓から光が差し込むのをよいことに、「ここだと明るいから写真は大丈夫」といって、小窓から漏れる陽光に顔を突き出し、ポーズを決めて撮った。

後日、真っ黒な背景の中に、彼の顔だけが、丸く浮かび上がっているだけの写真を見た時は、二人でゲラゲラ笑うのだった。ものぐさな彼らしい結末だった。

毎年の年賀状には、最近になって、「今年こそ会って飲もう」の追記があったものの、ついに叶わず、彼は旅立って行った。たった二つの思い出だけを残して・・ 令和元年十一月二十五日 著

最近というか何時の頃からだろうか、家内は、私の事を「おとうさん」「おとうさん」と呼ぶようになっている。はてさて私が、女房を生んでやった記憶は全くないのだが・・・

もっとも「おとうさん」のまえは「もっちゃん」だったから、さすがに似合わなくなったという事だろうが、何の断りもなく「おとうさん」に変更された私は、釈然としないまま、この十年余りを送ってきた。

私はと言えば、未だに彼女を「フーコ」と呼んでいて、結婚以来ブレた事が無い。いつの間にか「おとうさん」とは、不公平な話ではないか。

友人と酒飲み話に、このことを悔やむと、逆に友人からは失笑とともに、私の偏見を非難されるのだった。「俺だってお父さんと呼ばれている。世の中だいたい、そんなものだ。何をこだわっているのか、モッチャンなんて逆に恥ずかしいじゃないか」

云われてみればその通りだが、私は決して納得はしなかった。

そんなある日、会社から帰れば、例の「おとうさん!おとうさん!」と何時もより高いテンションで、私は「お帰りなさい」よりも先に、妻からの報告を聞く事になる。

なんと彼女は、自転車で転倒して、左手をついたはずみに手首がグキっとなったそうで、しばらく我慢していたが、段々と痛みが強くなってきたとの事であった。

すぐさま駆けつけた整形外科の医師からは、やはり手首を骨折しているとの結果を知らされ、多少は動揺もする二人だったが、骨折にしては最高の状態であって、手術はもちろん大掛かりなギブス固定の必要もないとのことで、手首を固定するだけの着脱可能なシーネの処方だけで、保存的な治療のみとの診断を受け、胸をなでおろした二人だった。全治四〜六週間との診断でもあった。

その日から、すぐに妻の苦闘は始まった。食事の準備が大変なのだ、包丁で食材を切るにも左手を添えられないため、右手一本では危なっかしい事この上ない。片方だけで洗う事は出来ても、すすぐ事がうまく出来ないでいる。固定した左手首は当然のことだが、動かせてはいけない。日常生活における左手の役目は、右手との共同作業によって果たされるものであって、右手一本ではことほど左様に不便なのだった。

最初の一週間は、何も気が付かなかったのだが、次第に彼女の台所でのギコチナイ動きに、さすがの私も、ホッカムリしてばかりではいられず、食器洗いから手伝い始めて、朝食のハムなどを包丁で切るのは私の役目ともなった。食事の内容も無理を言わずに、出来合いのものを食卓に並べるだけで良しとした。妻は、「申し訳ない」と、都度謝るので、「言ってくれれば何でも手伝うから、遠慮しないでくれ」と、仁義を切ってやった。

私の男前はかなり上がった筈だ。「ピンチはチャンス」「塞翁が馬」「不幸中の幸い」、はてさてどれが当たっている表現かは分からない。

そうこうしていると、今朝は嬉しい出来事があった。妻が玄関で例の「おとうさん・おとうさん」と呼ぶ声がする。又、何かあったかと心配するも、今回の声は明るい。

「どうしたんだ?」

「靴を磨くのは、右手だけでは難しかったのだけれど、自分で靴を磨いて履いて磨けば右手だけで上手くいったわよ」

「なるほどなあ!苦労かけるなあ、有難う。ほんとだ、綺麗になってる」

「だけど、本当は俺が磨かなければいけないんだよなあ」

「いいよ、お父さんは、勤めがあるんだから、心配しなくても」

朝の短い時間の会話だったが、バス停に急ぐ私はなぜだかホッコリと幸せだった。結婚以来ずっと我が儘でワンマンな夫を自認していた私だが、実は何時も妻には感謝している。私には、過ぎた女房でもある。

今度、彼女に云ってやろう。「ありがとう、おかあさん」と・・・・・

令和元年十二月九日 著

作家は、文章を創造する能力があるから作家という。私も、作家まがいに,結構文章を作ってきたが、その大部分は、自分自身の体験、思い出等をネタにした文章であって、多少の想像やら装飾があっても、経験をもとにした「思い出語り」以上の何物でもない。だから私は、決して自分を作家らしいとは思わない。チョッピリ表現力を持った、ただのオジサンだ。

昭和六十年の春、三十八歳の誕生日を前に、一念発起して書き始めた、私の「思い出語り」だが、平成十五年の一月までに八十八編の作品の完成をみて、エッセイ集「あまやどり」を上梓できたのは、私の生涯の思い出の中でも最上級の喜ばしいことであった。

B六版のハードカバー本の拙著「あまやどり」を五百部出版して、友人・知人・親戚・縁者に送付した時の充実感、幸福感は今もって他の多くの幸福感を圧倒している。

その「あまやどり」のあとがきに、私が綴った言葉は、「私に如何ほどの寿命が与えられているかは神のみぞ知るが、平均的にはちょうど半分が経過した頃ではなかろうか」であった。つまり私は、自分の寿命を約七十六歳と仮定していたことになる。

当時は、それほど重大な事とも思わずに、何となく半分くらい人生を消化してきたくらいに感じたのだろうが、もうすぐ七十二歳を迎える現在では、にわかに現実味を帯びてくるではないか。つまり余命はあと四年なのだ。

「あまやどり」を上梓した後は、一時的に頭の中が空っぽになり、以後五年間は一つの作品も浮かばずに馬齢を重ねていた私だったが、平成十九年五月に、にわかに覚醒し、第二作目である「通り雨」の筆が進み始めるのだった。

平成二十四年八月までに、五十編の小品が出来上がったところで、「通り雨」は完成した。しかし残念ながら、この時には私には資力が無く、苦肉の策として、友人に依頼してデジタル版としてCD版の上梓となる。前作「あまやどり」もセットで、二百部を制作し、再び知人・友人に配布したが、本とは違って、こちらは些か不人気だ。

懲りない私は、二年ほどの空白をおいて三作目に挑んだが、首尾よく平成二十六年十月から令和元年十二月までに三十五作を残すことが出来た。

しかし、今回はやや長編の作品もあって、自分なりに満足する所もあるものの、文章の勢いというか感受性の衰えは隠せない。

寿命を全うするには、まだ残された時間があるかも知れないが、やはりここらで一締めして安心したくなったのが本音である。三十五作で終稿として三冊目の上梓を決断するのには十分な理由でもあった。

製本に当たっては、コピーを糸で綴って、簡易な製本で経費削減を図らねばならないが、見かけの問題は重要ではない。具体的に本として、私の文章を残すことに大きな意義があるのだ。

ところで、二作目の「通り雨」の「まえがきにかえて」を、私の最も尊敬できる教養に満ちた友人に依頼したのだが、「持山さんは俵万智風に言えば風よりも風」と書いて頂いた。

目から鱗とはこのこと。

「そうだ!私は風なのだ。風のように人生という旅路を通り過ぎているだけなのだ」

私は、今の今まで、己の人生に風が勝手に吹き付けているのだと思っていた。時にはやさしく、時には乱暴に吹く風に翻弄されるのが人生なのではと考えていた。

しかし違っていた。受動的にではなく能動的に、風の意味を考えるべきなのである。己の人生が風によって影響を受けるのではなく、自らが風となって自らの人生を紡ぐという仕掛けに気がついたのだ。

そのような風の中、「あまやどり」「通り雨」ときた三作目の題目を,私は早くから「雨あがり」と決めていた。私の一生は、妻や家族をはじめとして、大勢の友人・知人に支えられている。困った時には軒を借り「あまやどり」しながら歩を進め、時には「通り雨」に濡れながらも、それなりに頑張って来たが、お陰様で雨の心配もない安寧な生活を送ることが出来つつある中、脱稿できた作品の名は、やはり「雨あがり」がふさわしい。

そしてライフワークの完結を果たすことが出来たのは、今まで随分と世話になった妻のお陰でもあることを銘記しつつ、少しは恩返ししながら、静かに生きていくつもりだ。

いつか私の作品を読んでくれる人がいて、「昭和・平成・令和と駆け抜けた面白い人がいたものだ」と言ってくれればとも願っている。

令和二年一月十五日 著

五月二十五日午後四時ちょうどに羽田発午後一時三十分のJAL五一七便は、燃えるような新緑が美しい新千歳空港に着陸する。

着陸時の軽い衝撃に、美代は眠りから覚め、自分が初めて北の大地に降り立ったことに、改めて胸をときめかせるのだった。