通 り 雨 持山 保信

持山さんのこと ―まえがきにかえて―

「あまやどり」に続いて「通り雨」を刊行された持山さん

人の二倍速の時を刻みながら、よくも出せたりと凡人は驚愕してしまいます。

そのみずみずしい豊かな感性と、行動力の賜物でしょう。

毎年春秋に、お父さんの御霊を預かるお寺に、お花を手向けに来られる持山さん 旅の途中に立ち寄るとの事ですが、お寺が先か旅が先かは分からない。生真面目で、生き方のパターンを崩さない。その根っこの部分があるから多くの友人を得て何処にでも小さなカバン一つで出掛けられるのですね。

我が家では「作家」持山さんと呼んでいましたが、この頃は「旅人」持山さんです。

風立ちぬ そろそろむずむず北の海や、雪山が呼ぶのではないですか?

そうなったら 風よりも風! もう誰も止められない。

ヒグマさん この男危険につき、近寄らないでね。

旅の安寧を折りつつ、「通り雨」の刊行を心よりお喜び申しあげます。

平成二十四年十月 阿波銀同期 やまもと ちかえ

持山さんのこと ―前書きによせて―

十月初旬、津軽海峡を挟み対岸に北海道が見える、井上 靖 作「海峡」で有名な下風呂温泉の旅館の一室。

漁火を眺めつつ、一升ビン二本と四合ビン二本を並べて昔話に花を咲かせている還暦を過ぎた面々が六名。何の話で盛り上がっているかといえば「新興宗教・ヤクザ・学生寮」の類似点と社会における評価という堂々たるものである。

難しいテーマだが、要するに「入り易いが抜け出せにくい」という事をワイワイ言っているだけなのだ。

この集まりは、学生時代に持山さんが牢名主であった学生寮「三扇寮」に同室だった人々が卒業後四十年以上たった今も定期的に日本の各地から集合するという「十一号室の会」である。

前作「あまやどり」にも当時の寮生活の一端が触れられているが、寮の生活はまったくの縦社会であり、上級生は神様、後輩にとっては不自由極まりない日々のはずである。それが卒業して皆、社会人となり家庭をもちながらも持山さんの号令で四十年以上も継続して欠かさず集まっては親交を暖めているだけではなく、当時の組織体系がいまだ維持されているという事実は、暴君持山さんの面目躍如たるところである。

ところで八年前に十一号室で同室だった方からお誘いをうけ、その後この会に準構成員として参加させていただいて以来、うすうす感じていることがある。すなわち

立派な十一号室会のメンバーとなるためには

一、人生を楽しめること

ニ、人への配慮・感謝の気持を忘れないこと

三、礼儀を重んじること

四、忍耐力があること

五、そして 指示・決定権は『持山』さんなこと

以上を、暗黙の了解としてわきまえていることが必要であるらしい。

実は私は寮生ではない。しかも持山さんからみて3年も後輩なのだが、ここ二、三年は徳島、青森というかなりローカルな都市の距離を超越して頻繁にやりとりをさせていただている。

そしてそのやり取りから、移ろい行く季節の楽しみ方、草花を愛でる思いやり、喜怒哀楽を表現する大切さを学ばせていただいている。

これからも北へ南へと、いつ召集令状がくるのかと恐怖に感じつつ、持山さんの豊かな感性に触れられることを楽しみしております。

青森市 野呂 公博

目 次

持山さんのこと ―まえがきにかえて― 1

持山さんのこと ―前書きによせて― 2

目 次 4

小さな親切大きなお世話 8

黒田節 9

目は口ほどに・・・ 14

北海道のピリカ、沖縄のネーネー 17

南会津早戸温泉 19

木沢村坂州 高丸山 23

あれから四十年 27

忍術の巻物 31

四つのラスト・ワン 33

湯殿山にて 36

鉄道オタクでない私 40

ヨスナガサユリ 43

大道のおばちゃん 46

臼杵へのフェリー船上にて 50

国語のテスト 52

娘たちに侘びたいこと 54

トンビにサンドイッチ、カラスにチョコレート 58

一心寺前の花屋さん 62

バッテラが好物になった理由(わけ) 64

イッチャンの話 67

留萌にて 70

沼島の木村屋さん 72

アンジュエ 75

暑い夏には思い出す 77

曇りガラスの露 80

リスペクトされること 82

潜在意識の大切さ 85

一ニ〇の三つ揃い 87

「ジャコ天そば」永遠の謎 90

通行量調査のアルバイト 92

マメアジ釣り 96

必殺 集金人 99

急行「瀬戸」の青春 103

青函進絡船の大博打 108

東日本大震災に友人を偲ぶ 112

お盆が来ると思い出す 116

アルバイト いろいろ物語 120

ハンバーグのロマンス 150

「十円玉の愛]と「白鳥座アルビレオ」 153

アルキメデスの原理 157

一人旅が好き 160

タオルより考察する私の風呂好き 163

タラ子、数の子 165

学生時代の食事処 167

お参りが先ですぞ 175

他人は自分の鑑 179

「あだ名」名鑑 181

日の峰神社 「ヒノムネハン」 185

書斎の小さな仲間達 189

風よりも風 ―あとがきにかえて― 193

小さな親切大きなお世話

四国八十八箇所巡礼の一日目はたいてい一番霊山寺(りようぜんじ)から十二番焼山寺(しようさんじ)までを一気に済ませてしまうのが私のやり口である。少々きつい行程ではあるが十二番を打ち上げて帰路にある神山温泉で一風呂浴びるのが楽しみなので、無理を承知で実行する訳なのだ。

もう五年も前になってしまった話だが、その神山温泉で面白いことになってしまった事件があった。その日も巡礼をすませ清々しい気持ちで温泉に到着した私であったが脱衣場で事件は起きる。一人の老人が脱衣カゴの前で、もがき苦しんでいるのである。セーターが首の周りに巻きついて脱げないで困っている様子だ。

お四国参りを済ませたばかりの私にとって人助けはお大師様への忠誠を証明する絶好のチャンスである。「エイヤッ」と両袖をつかんで一気に脱がせてあげた。

人助けをした充実感がじわ〜つと湧き上がってきたのも束の間、くだんのおじいちゃん機嫌の悪そうな顔をしておもむろに云った言葉が・・・・・

「ワイ いま服、着よったんじよ!」

小さな親切が大きなお世話になった瞬間である。その後ブツブツ言いながら不自由な右手を操って、おじいさんはセー夕ーを着るため再度チャレンジするのであった。 南無大師遍照金剛

平成十九年五月 著

黒田節

中学卒業時に謝恩会なるものがあった。本来お世話になった先生方に生徒が感謝の意を表す会であり軽い食事会か或いは茶話会形式で催されるべきものである。

卒業式も近くに迫って来たある日のホームルームの時間、担任のアクマ(琢磨が本名だが訛ってアクマとなった)が何を血迷ったか謝恩会でクラス代表が余興をやろうと言い出した。謝恩会で余興をするのは別に珍しいことではなかったが飛び入り的なものが多い中、クラスをあげて計画的に参加すると言う話は聞いたことが無い。

アクマは続けた、「月並みなものでは目立たない、この際、湯島の白梅に振りをつけてやってみよう、踊りは俺が教えてやる」といきなり教壇で踊りの振りを披露し始めた。

「ゆうしいまあ〜とおれえばあ〜 おも〜い〜だあすう〜」

本人は至って真面目にやっているつもりだろうが傍で見ていると滑稽以外の何者でもない。旅芸人の一座がヘルスセンターの舞台でよくやっている出し物に違いないがアクマが小指まで立てて踊っている様は贔屓目に見ても不気味だった。あっけにとられる生徒たちを尻目に尚もアクマの演技は続く。

「お〜つうたあ ちからあ〜の〜 ここお〜ろ〜いいきい〜」

シーンとなった教室の中で行き場を失った先生が続けた言葉に私は凍りついた。

「もっちゃま!お前がこの踊りをやれ!」

なんてこった。クラスで一番アカデミックで真面目を自認していた私が何故、小指を立ててオカマの様な身振りで「ゆうしいまあ〜とおれえばあ〜」なのだ。

中学時代の私はがり勉だった。成績もそれなりに良くその事をいささか鼻にかけていた節もある。バカバカしい事が大嫌いで潔癖すぎる面もありこのままでは将来きっと社会の荒波に翻弄される恐れがあると見た担任のアクマが教育のつもりと親切心で提案したものであろうが今になって判っても当時の私はパニックになる以外はどの様な対応も考えられなかった。「先生なんで僕がそんなことせなアカンのですか」と切り替えしたが心無い学友は冷やかし半分もあってヤンヤヤンヤと盛り上がってしまった。

このままではイカンと思った瞬間、後ろの席から女生徒の大きな声が教室を黙らせた。

「センセイ!そんなんアカンわ! 踊りは賛成ですが何で湯島の白梅なんですか!持山君が可哀想です。踊りを出さなければいけないのだったら私が持山君に黒田節を教えますからアホな踊りは止めてください」とまあこんな内容だった。

発言者はSさんだった。彼女とは一年から三年までいつも同じクラスだった関係でよく知っていた、色白で美人だが少しばかりポッチャリしすぎて堂々たる体格の姐御である。

喧嘩はしないが肝っ玉母さん的でクラスの中で彼女に逆らう者は男子生徒を合わせても一人もいなかった。

思えば私は三年間いつも彼女の庇護の元にいた。女の子の集団にナンクセつけられて教室の隅で取り囲まれている私を見つけて「何してんの」と一言発して片腕でアッチャイケのポーズをしただけで大半はいなくなり、残ったボス格の女性の胸をドンと押しただけで彼女は吹っ飛んで行きその後私に対するいじめは全く無くなった。

私にとって自由の女神である。お礼に授業中に指された彼女の答えを教えてあげた事もあったがそんな事はお賽銭くらいなもので大方のご利益は私が受けていた。

そんなこんなで始まった日本舞踊の黒田節だったが彼女が天理教会のお嬢様であった関係で稽古は教会の板間のある部屋で連日続けられた。踊りも私一人ではなく男子四人と彼女の計五人のカルテットとなった。ぎこちなく始まった稽古も日を重ねるうちに様になり本番前日には羽織袴まで着せられての最後のおさらいをした時には翌日の成功を確信した。

謝恩会当日、お披露目の舞台で私を含む四人の男の子は幕が上がるのをそれぞれの位置についたまま待った。やがて幕が上がり拍手が沸き起こる中、S先生が羽織袴の凛とした姿で舞台の裾から現れ中央まで来ると袴の裾を手にした扇子でパシッと叩いて整え、片膝をついて静止するや「さあ〜け〜は〜の〜めえの〜めえ」と重厚なムードで私達の舞は始まった。

一回もミスする事なく踊り終えた後の達成感は何とも云えなかった。スポーツクラブに所属せず勉強ばかりだった私には体を動かせて得た達成感はこの時が初めてだった。何とも爽快で中学時代最良の日ともなった。

それにしてもあの日のSさんは綺麗だった。私は中央で踊る彼女のすぐ脇だったものだから彼女の表情ははっきりと記憶している。この人がいなかったら今頃はあの忌まわしい「ゆう〜しまあ〜とおれえ〜ばあ〜」と小指を立てながら踊っていたのかと思うと余計に彼女が美人に見えた。

卒業後お互い別々の高校に進学し、会うことも無く彼女とのご縁はそれっきりだったが二十年後の同窓会に出席した時も彼女の顔を見ることは出来なかったものの配られた名簿には群馬県の住所が記されているのを発見した。

偶然にすぎないが私は群馬県とのご縁を得て家内は群馬県榛名町の出身である。同じ群馬に縁を得て嫁いでいった彼女に何だかホンノリとした暖かいものを感じる。

カカア天下の上州だが彼女は地元のカカア天下を凌駕し立派な肝っ玉母さんになっているに違いない。

平成十九年七月 著

目は口ほどに・・・

登山は学生時代からの趣味だが毎年しんどくなってくるのが良く分かる。体力不足からか根性不足なのか或いはその両方からか兎に角しんどいのである。

夏には必ずどこかの山に出かけ高山植物との再会に胸をときめかせるにはやはり年をとり過ぎた感がある。その証拠に最近では登山計画の前後にやたらと友人に会う機会を設けたり近くの温泉場をくっつけたりと真面目でなくなってきている。

ここ数年は北海道の山にご執心であったがこれも札幌の夜とか留萌の夜のオマケつきで誤魔化してきたものだ。青春時代のあの純粋な山への憧れはどこへ行ってしまったかと情けない。

そんなこんなで今年も重い腰を上げたのが八ヶ岳であった。学生時代に行くチャンスがなく結局四十年を経て実行となったのだが理由は簡単で初心者向けのコースであったと記憶していたからであった。加えて最近では山麓まで自動車で入ることが出来て駐車場まであると聞いては楽勝を確信した。

七月のある日、私の八ヶ岳登山は始まった。桜平に車を置き、オーレン小屋、夏沢峠経由で硫黄岳山荘までが一日目。あとは荷物なしで赤岳往復が二目目。三日目にゆっくり下山と確かに贅沢この上ない楽勝プランであり久しぶりに山に遊ぶ感じを堪能し、好天にも恵まれて富士山、南アルプス、北アルプスの眺望に酔ったものである。

日ごろの頑張りのご褒美に神様が下さった、つかの間の極楽気分に人生捨てたものではない、これからも頑張らなくてはなどと勝手に結論までつけてしまった山行であった。

桜平には我が愛車がポツンと主人の帰りを待ってくれていた。着替えも済ませどこかの温泉でひと風呂浴びれば今回の旅も終わりとなる。

徳島までひと走りとばかりに発進したが程なく山道を背広姿の若者が下って行くのを発見、なんでこんなところにスーツを着てカッコを決めているのかと不思議に思いながら脇をゆっくりと通り過ぎると何とも遠慮がちだがしかし熱っぽく彼が視線を私に向けるではないか、思わず車の窓を開け「乗ってくかい!」と声をかけた。

彼の顔がパッと輝くのを確かに私は見た。「いいんですか、助かります。」とだけ言って彼は乗り込んできた。信濃毎日新聞社の記者で夏恒例の中学生の集団登山の取材に来ていたとのことであったが麓に車を置いて中学生の登山の列に加わって取材をしたのはいいのだが帰りは一人でトボトボとあいなった様子である。

「新聞記者なら黒塗りのハイヤーでもあてがって貰って取材するんじゃないか」と意地悪く尋ねると青年記者は「そんな身分じゃないんです」と私たちの会話が始まった。

おかげで退屈することなく山麓まで降りて来られたが国道との合流点で彼とはお別れとなつた。彼との会話の中に私も若かりし頃は情熱に燃えて仕事に就いていた事を思い出しながら、やはり若いということは羨ましいものだとつくづく考えさせられた。それにしても感じの良い青年であった。

今回の登山は何もかも恵まれた、天気にも人情にも。やはりシンドクともこの趣味は続けようとも思った、普段の生活をしていては車に同乗させてあげただけではこれ程の感銘を受けることは無いだろう。

それにしても山は良い。彼の視線の中に訴えるものを感じたのも山の空気が私の感性を敏感にさせたからに違いない。「まさに目は口ほどにものを言い」と言うことか。

青年記者の将来にエールを送りたい。

平成十九年八月 著

北海道のピリカ、沖縄のネーネー

北海道と沖縄は地理的には日本の中で最も遠い位置関係にあるが実は人類学的にはかなり近い関係にあるらしい。学問的にしっかり勉強した訳ではないがどうもそのような気がするのである。 顔立ちとか言葉の端はしにも共通するものがあって両者とも彫が深く毛深いし、アノサアーとかスルサアーと云う最後のサアーの発音が同じ調子なのである。東京弁のサアーとも微妙に違っていてその差はサアーとサーの違いと言ったほうが分かり易いかも知れない。

私が北海道の大雪山を登山した折り上川から登山口までタクシーを利用したが、その時の女性の運転手さんがアノサーと語りかけてくれた言葉と沖縄の飲み屋さんでカウンターの向こうからスルサーと言いながら水割を作ってくれた女性の言葉が妙に一緒なのである。

縄文時代の日本にはもちろん土着の日本人がいた。そこへ太陸から異文化を持った人種が朝鮮半島を経て移り住み徐々にその勢力を拡大した結果、日本列島の大半を彼らは席巻し今の日本人が出来上がったと聞く。もともとの日本人は列島の中心部より追い払われ端っこである北海道や南西部にのみ残ったのではなかろうか。従って北海道と沖縄の人達が似通った特徴を持っていると言うのは決して乱暴な理論ではないと私は思っている。

難しいことはさて置いても私は北海道で知り合った女性ドライバーと沖縄で知り合った飲み屋の姉御はどう考えても同じルーツのような感じを拭えないのである、顔も似てるし言葉も一緒だった。

その後沖縄の女性とはご縁がないが北海道の女性とは登山を介して時々音信がある。誠に元気な人で観光客を案内する事にプライドを持って接し、ただのドライバーではこれからの時代は喰っては行けないとの思想の持ち主で北海道の良さを売りまくっている。

顧客の人気も上々で沢山のリピーターを抱えている様子を聞くにつけ彼女の今後の活躍を祈りたくもなる。縄文時代の血を受け継ぐ日本人の末裔として頑張る北海道と沖縄の元気な女性に私はエールを送りたい。

私自身は顔立ちからみてどうやら後から日本にやってきた人種の日本人のような気がするがそんな事はどうでも良い。長い日本列島の端っこでピリカメノコとネーネーが頑張っていることを知っているだけで幸せになるのである。

平成十九年八月 著

南会津早戸温泉

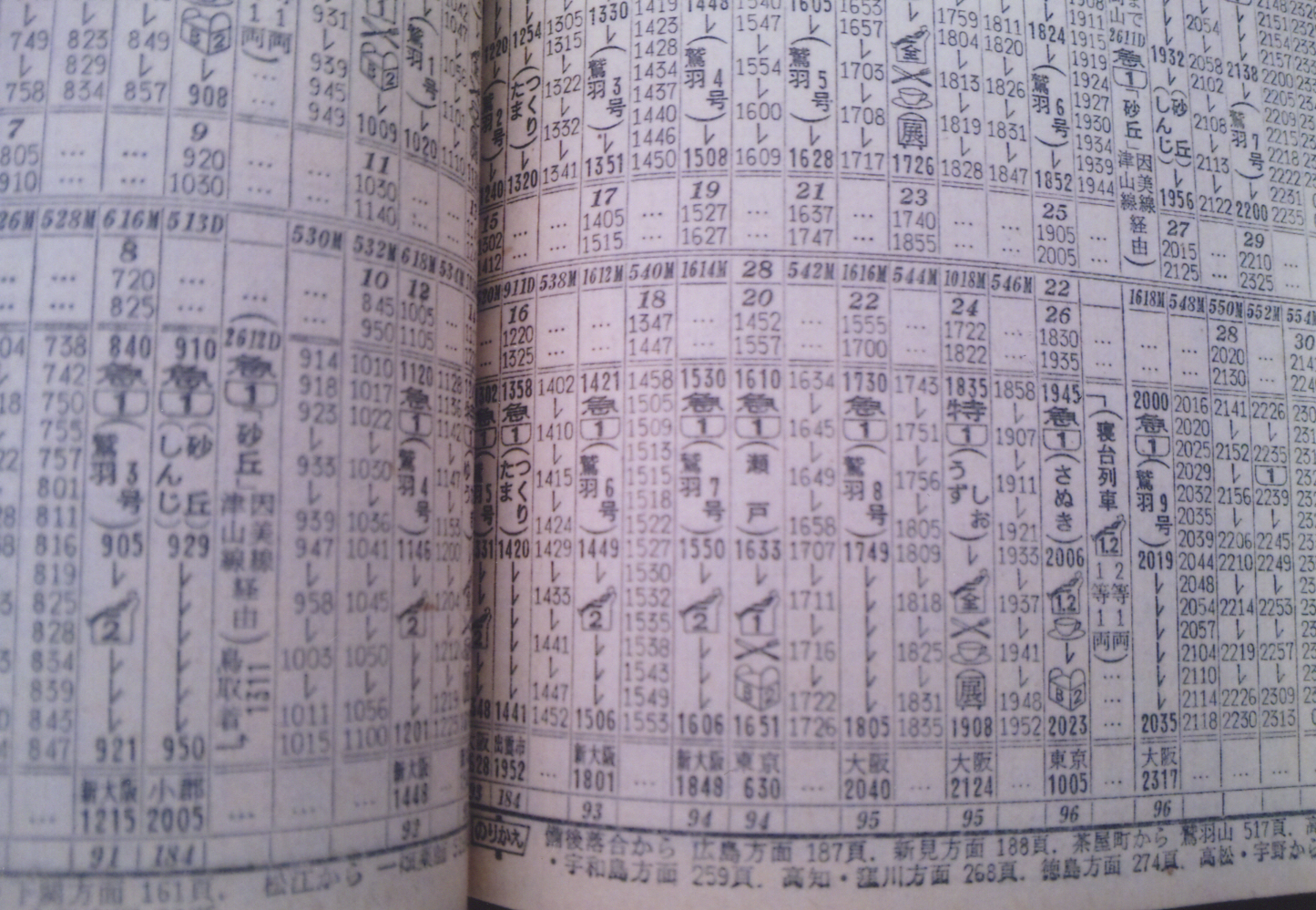

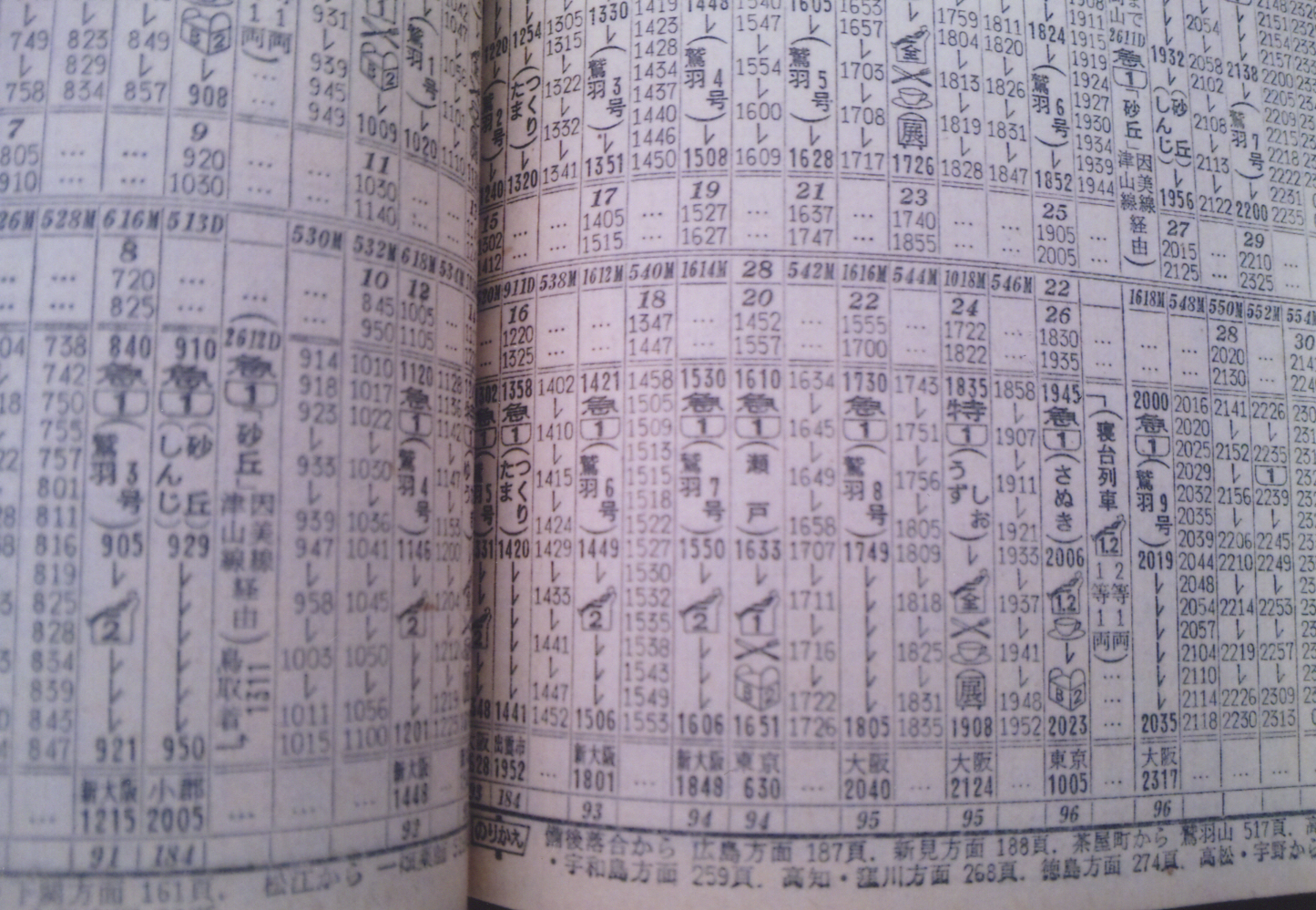

別に温泉が目的ではなかったのだが時刻表をペラペラめくっていて偶然目に留まったのが早戸温泉であった。かねてから只見線のローカル列車に乗ってみたかった私だが早戸の地名の脇に小さく温泉マークがあるではないか。さては僻地の秘湯ではないかと好奇心がムクムクと盛り上がってきた。

翌日、本屋で「全国五千円以内で泊まれる秘湯案内」なるものに早戸温泉を探し出し早速購入、読んでみるとやっぱり”素晴らしい”の一語。只見川の水面すれすれに露天風呂があり対岸の雪景色が奥深い只見のたたずまいを如実に物語っている。

温泉には自炊だが宿泊施設があって一泊三千八百円。冬場は暖房費がかかるのだろうか四千九百円とある、いずれにしても五千円以内で泊まれる秘湯に間違いない。こんな温泉を探していたのだ。雪深い只見線をノコノコと走る列車に乗って着いたところがひなびた温泉で、一人静かに骨休めが出来ると思えばおのずと興奮を覚えるのであった。

チャンスはすぐにやって来た。と言うよりはむしろ自分自身で仕掛けたと言ったほうが正しいが、学生時代に寮で同室だった四人の集会を新潟で実行することになった。会社の休暇を早速申請し一週間の連続休暇をとったのはいうまでも無い。青春十八切符のお世話になり新潟の夜を楽しんだ翌日からは学友と別れ会津若松を経て只見線早戸駅までの一人旅と洒落込んだ。

早戸は思ったとおりの景色であった。只見川の両岸はひと冬分の雪が貯蔵されているが如くに重たいほどの白さが印象的であり、杉か檜か知らないが立ち木の密集している所のみ黒々としてまさに水墨画の世界である。早戸の駅は只見川に張り付くようにあって人家などは全くなく小さな駅舎もこれまた雪に埋もれていた。

宿の迎えの軽トラックは人のよさそうなオジサンと一緒に私を待っていてくれた。この出迎えがなければ即、死を意味するほどの環境である、感謝の気持ちは尋常ではなく地獄に仏の感じがしたものだ。

到着時の恐怖感とは裏腹にたった五分も走ればすぐ宿に到着した。日帰り温泉施設が併設されているがこちらはかなり盛況である。宿の受付も若い兄ちゃんが流暢な標準語で「明日のチェックアウトはどうされます」などとすこぶるハイカラであるが私は気に食わなかった。やはり東北弁で言って欲しかったのだ。

宿泊施設はガイドブックにあったとおり自炊部屋付の質素な建物で先ほどの日帰り温泉施設とは渡り廊下でつながっているものの全く違う佇まいをしていてある意味ホッとした。

自炊といっても支度などない私の夕食は温泉施設に申し訳なさそうにくっついているラーメンハウスしか無いことはすぐに分かっていたが風呂の後でということで取り敢えず露天風呂に飛び込んだ。

只見川の川面には水鳥が数羽浮かんでいてその向こうには対岸の雪景色が圧倒的な迫力で迫ってくるロケーションの中、たった一人で岩風呂に浸かり、そして両腕を風呂の縁にのせて川面を覗き込む私だったがこの贅沢な幸せ感を伝えようにも誰もいないのが歯がゆい感じすらした。

風呂を上がってもまだ日は高く夕食には早いので暫く自室でくつろぐ事としたが、この判断がとんでもないことを引き起こすことになろうとはお釈迦様にも解らなかった。

こたつで丸くなってテレビを見ていたつもりが旅の疲れかいつの間にか眠ってしまいハッとして目が覚めるともう午後七時半を回っていた。ラーメンハウスは八時までの営業なので慌てて駆けつけると暖簾がなくなっている、風呂場の兄さんに聞くと冬場は七時で閉店とのこと。さては喰いっぱぐれたかと目の前が真っ暗になってしまった。このままでは明日の朝食も抜きである。閉店時間が冬場だけ変更になるとは聞いていなかったと恨んでも後の祭り、自動販売機の力ップメンで急場をしのごうと覚悟をした時に声をかけてくれたのがさっきの兄さんだった。

事情を察知するや、兄さん慌てて内線電話をジーコジーコ。「おばちゃん!まだ帰ってねえだか?」

親切な兄さんのお陰で帰り支度をしていたおばちゃん、わざわざ店を開けて消えている火もつけ直しラーメンを作ってくれた。朝食用のオニギリもタクアンを多めにつけて下さった。奥只見ならではの人情に触れた思いがした。

幸せいっぱいで生涯でも何度も無いような睡眠をとることが出来た早戸の夜だった。

なぜか死んだ弟が夢に出てきたが鉄道オタクだった彼が只見線の話をよく私に聞かせてくれたのを思い出す。

平成二十年二月 著

木沢村坂州 高丸山

高丸山という名の山は正確には坂州には存在しない。地元の愛称らしいが本当の山の名前を私は知らない。いやむしろ高丸山以外の名称など知りたくもない。

高丸山の名前は私の小学校時代の思い出とともに記憶に残る懐かしい名前なのだ。

なぜ小学校時代に坂州で過したかには些か悲しい物語となる。

私は五歳で父と死別したが母が二十九、弟に至っては一歳になったばかりの時と記憶している。神戸に嫁いだ母は父の死後子供をつれて郷里である徳島に帰り教職に復帰して坂州中学校に職を得て、その後二人の子供の成長を頼りに三年間をここ坂州で生活することになった訳である。木沢村坂州といえば那賀奥と云われ徳島市からは車でたっぷり二時間はかかる那賀川の上流の山郷であるが五十数年前のこの地はボンネットバスで四時間かけてようやく辿り着く辺境の地であった。

ともあれ当時小学一年生のオチビさんが三年生終了まで坂州小学校で学んだ訳だが、当時は今と違って子供も大勢いて各学年に三十人ほどの学童をかかえる立派な小学校であった。現在はきっと複式学級で児童数も皆で三十人いるかいないかであろう。

この学校には毎年春の遠足行事として高丸山登山が催されるのだが、三年生までの低学年の児童が行けるのは途中にある「ハチクボ」という鞍部までで肝心の高丸山頂へは四年生以上だけが行くことが出来るのである。子供の体力を心配しての学校の配慮に違いないが私は面白くなかった。毎年「ハチクボ」で弁当を広げて友達とはしやぐのは楽しかったが眼前にそびえる高丸の頂を羨ましくも悲しく見上げたものである。

そんな経緯で高丸山に登りたいという願望はここ五十年の間、褪せることなく私の心の奥に生き続けた訳である。登山を終えた上級生が得意そうに降りてきて私たちと合流し帰途に着く時にはいつも「今にみていろ僕だって」と小さな決意を固くした。

以来五十余年を経てもこの高丸山に登る機会はやって来なかったが無理はない、徳島市に住む私に木沢村はあまりにも遠く縁のない所だったのだ。小さな決意もいつしか朽ちて来て殆ど忘れられてしまっていたようだった。しかし一年前、紅葉見物に妻と出かけたついでに母とすごした教員住宅のあったところを訪ねると眼前にあの懐かしい高丸山がそびえるのを見て私の決意は蘇ったのだった。あの山に登らなければ・・・

そしてチャンスはやって来た。職場の同僚が木沢村出身と知り、一緒に坂州を訪ねて高丸山に登ろうということになったのだ。私は蛇が嫌いだから春も浅い頃がよいだろうと四月の上旬限定との条件つきである。

実行の日、坂州に到著したまでは良かったのだが五十年前の記憶だけでは高丸山までのルートがはっきりしないので最初に会ったご婦人に道を聞くと「お父さんが詳しいので」と畑仕事中のご主人を呼びに行ってくれた。山郷の人が親切なのは知っていたが親身にしてもらえるとホノボノとしたものを感じてやっぱり嬉しくなる。

だが嬉しくなるのはそれだけではなかった。私が三年間を坂州小学校ですごした話をし始めると当のご主人は弾けたように私の名前を尋ねるのだった。

「やっぱり持山先生の子供じゃな」との彼の言葉に私も驚いた。「顔がそっくりじゃ、ワシはあんたと遊んだこともある。棚田から落ちて頭を怪我したのも覚えとる」

まるで映画を見ているような錯覚にとらわれた。なんと五十数年を経て見ず知らずと思っていた二人の記憶が今まさに交差しているのである。こんな事があるのかと幸運に感謝した、私の眉間には今も当時の傷跡が確かに残っている。

ご主人は私より四歳年上とのことだから棚田で戦争ゴッコをしたときのガキ大将だったのかも知れない。私はただの一兵卒としてキャーキャーと走りまわっていた事を昨日のように思い出したのだった。その後ご主人高丸山へのルートの説明がうまく伝わらないと知るや、軽四トラックに飛び乗り役場へひとっ走りして地図まで持って来てくれた。

親切なご主人のお陰で友人との山行は完璧と思われたが結局、高丸山の頂上へは辿り着けなかった。地図までもらって行ったのに道に迷い、高圧電線の鉄塔の下で弁当を食べただけで下山した。根性なしの批判は免れないが私は満足である。

母の偉大さを改めて知った今回の出来事だった。およそ半世紀も前の坂州村では駐在さんとか学校の先生は異文化を持ってくる渡来人の如く村内では有名な存在だったのだろう。だがそれ以上に山村の中学校に赴任してきた子連れの未亡人先生を暖かく受け入れてくれた坂州の人々にも感謝しなければならない。当時の温もりが今もって残っていたからこそ今回の親切なご主人に巡り合えたのではなかろうか。

高丸山の頂上に上りたい私の夢は成就しなかった。しかしそれ以上の夢を手に入れた私はむしろ今後の登頂を封印したい。

そしていつまでも「あの頂に登りたい」と思い続けていたい。

平成二十年四月十六日 著

あれから四十年

三扇寮十一号室会と称して学生寮で一緒だった面々がほぼ毎年、集って近況を報告する会がまだ続いている。メンバーは当時三年生だった私と二年生の神谷君、一年坊主の鴇田(ときた)君に松川君の四名であるが最近では同じ寮生だった細川君と野呂君が加わって六人の所帯となっている。出身地は徳島の私と細川君、北海道の松川君、青森の野呂君、福島の鴇田君そして三重の神谷君となっていて平均的ジャパニーズの品評会の如くにもなっているがやや北寄りなのが私は気にくわない。

ともあれこの会は私にとっては居心地がすこぶる良い。理由は寮独特の階級制度にある。三扇寮は二年生までが入寮可能で三年生は執行部と称して寮自治会のオエライサンである。従って三年生は神様、二年生は人民で一年坊主は奴隷扱いだったところから私は神様にまで上り詰めた幸せな寮生の一人だった訳である。今もって後輩の諸氏からは「さん」付けで呼ばれ、逆に私はみんなを呼び捨てにすることが許されている。一時良心の呵責に耐えかねて後輩どもを「さん」付けで呼んだところ、「どうもピンとこないし他人行儀」だとの声があり元に戻した経緯があったがそれも二十年くらい前の話であって現在は言った本人はもとより後輩ども全員が悔やんでいるに違いない。だがもう遅い、私にこの習慣を変える意思はとっくの昔から無くなっているのだから。この素晴らしい既得権を離すマイゾ。

先輩後輩の差別の是非はともかく現実は全員いいオッサンを通り越してジジイになりつつある。そのうち観光地で集合の時など旗をたててマイクで呼びたてるアシスタントを雇わなければならならなくなる日も近いので身分制度に不満を持つ分子のクーデターの恐れも体力的に見て無いものと思われる。

会合場所も当初は幹事の出身地をクルクルしていたが最近では飽きて来て、行ったことの無い所へ出向くようになった。昨年は北海道網走の流氷ツアー、今年は新潟ブルースコースといった具合である。それにしても色んな所へ旅行させて貰った。

各人の出身地はもちろんであるが群馬県も少なくはない。霧積温泉の「かあさん僕のあの帽子どうなったんでしょうね」ツアーもあったし、寮のオジサン、オバサン、キョウコチャン(寮母の娘さん)面会ツアーなるものもあった。この時など寮のオジサン本気でオイオイ泣いてくれた。残念ながらその後数年も経たない内にオジサンは亡くなったが親孝行ならぬ寮父孝行が出来たと思っている。

どこへ行っても威張っているのが私。直下で気配りをしながら後輩をまとめてくれるのが神谷君、大人しく私のワガママに耐えてくれる鴇田、松川両君である。彼らの献身的努力なしではこの十一号室会の存続はなかった。今更ながら彼らには非常に感謝しているが寮の掟はオキテ、急に私がペコペコする訳にも行かないので心苦しいが先輩役を嫌々演じてやっているのである。

神戸集合で有馬温泉に行った時の思い出だが私が神戸港に着くや桟橋に三人が走りよって来るのが見えた。神谷、鴇田、松川君の諸氏であるのは勿論だがその走り寄る様子たるや永い間会っていない父親を港に迎えに来ている子供たちのようで可笑しかった。頭の大きな松川君など頭から先に突っ込んでくる感じで走っていて、いつか見た光景だと感じた。

そうだった。私が大阪で単身赴任している時、妻に連れられ当時四歳の長女が徳島からやって来た。当時の南海電車の難波駅ホームはどこかの外国映画に出てきそうな雰囲気があってその長いホームの端で私を目ざとく見つけた長女が「パパー!」と大きな声で叫ぶなり駆け寄ってくる様が松川君同様、頭から突っ込んでくる走り方だったのである。

いろんなドラマを生みながら三扇寮十一号室会はこれからも永遠に続いて欲しいものである。数多い学生時代の思い出を朽ちさせることの無いためにも。

そしてワガママな私を今までも又、これからも支え続けてくれる愛すべき後輩諸氏に全身全霊をもって感謝したい。あれから四十年以上経っている。

平成十九年五月 著

忍術の巻物

自分でもまんざらアホではないと思っている。成人してからはただのオッチャンに成り下がってしまったが幼少の頃はよく人から「この子は賢い」と褒められたこともあった。 ことに小学校の頃は少しばかり閃きがあったと亡き母がよく言っていた。何時の頃からか、おそらく色気がつき始めた頃から次第にただの人間になって来たように思うが神童から天才少年を経て、優秀中学生となり高校でこけた。

天才少年時代の思い出がある。小学一年生の時だが山間部の坂州小学校に在学中のことであった。夏休みのイベント、と言うよりは村を挙げての一大娯楽大会として移動映画館がやって来たのだ。映画館といっても運動場を婚礼の時に使う紅白の幔幕で囲った中にムシロを敷き詰めただけの代物なのだが出し物は忍術使い二人が死闘を繰り返す物語だった。娯楽のほとんど無い村民にとっては正に年に一度の一大イベントである。私もまだ日の高いうちから特等席を確保するべく大汗をかきながら開演を待った。

大ガマに変身した忍者が蛇に変身した忍者に負け蛇はこれまた大ナメクジに負けるというお馴染みの展開だが私はドキドキしながら見入ったものだった。

これだけの話だけなら私がいかに天才少年であったかという証にはならない。問題は映画を見た後の私の行動なのだ。

忍術にいたく感激した私は早速、忍術使いになろうと頭を使った。映画で見た忍者はなにやら巻物をくわえていた。そうだ巻物を作れば・・・・と天才少年は閃いたのだった。

箸に習字用の半紙を巻きつけると何とか巻物の様な物が出来上がった。さらに半紙には下手な字で「がま」「へび」「なめくじ」と書き込む。これをロでくわえて手を合わせ、人差し指を突き出して「えいっ!」と叫べばたちどころにガマとか蛇に変身可能となる訳である。しかし天才の由縁はこれだけでは物足りない、「いや待てよ?」と考えた。もし変身に成功しても元の人間に返って来られないと元も子もない。そこで最後の智恵が湧き上がった。すなわち「もどる」の字を件の巻物の最後に追加したのだった。

カンペキ!と自分で自分を褒めてやりたい気持ちを押さえながら静かに目を閉じ巻物をくわえて心を統一し「ガマになれ、えいっ!」 とやってみた。

失敗だった。・・・・なんの変化もなかった。

戻る事まで心配して作った巻物だったのに・・・・・天才少年がただのアホガキに成り下がった瞬間だった。この話は未だに他人に喋ったことが無い。

平成二十年八月 著

四つのラスト・ワン

青春十八切符には随分とお世話になっている。今回も休暇を利用して東北地方へ四泊五日の旅と洒落込んだ。出羽三山詣が目的だが本音は帰り道、横浜球場に立ち寄り阪神タイガースを観戦することにあった。誠に罰当たりなお参りである。

この旅行中私は四つのラスト・ワンに遭遇した。一つ目は初日にやって来た。

富山駅での乗り継ぎ時間は私にとって重要な問題があった。すなわち「ぶりの鮨」を駅弁屋で購入することにあった。この弁当を食べたさに私は福井の旨そうな鯖鮨にも我慢をして空腹に耐えてここまでやって来たのである。富山の駅弁と言えば誰もが「ますの鮨」をあげるが「ますの鮨」よりはるかに遅れて発売されたのが件の「ぶりの鮨」である。製法は「ますの鮨」と同じで寿司飯の上にペチャンコになるほど鰤のスライスを押してあるものだが蕪の酢漬も仲良く押されている優れモノなのだ。食通の間ではこちらの「ぶりの鮨」が数段旨いとされている。

ウンチクはどうでも良い。とにかく私は「ぶりの鮨」を食べたかったのだ。富山駅に到着するや駅弁屋に飛び込み売り子のネエチャンに言った。「ぶりの鮨」一つ!

「あんっだ、お客様、ブリは売り切れたからマスはどうですか」と愛想なくかわされた。ところが残念そうな私の様子を察してか「隣のホーム聞いてみまっす!」といって内線電話のダイヤルをジーコ、ジーコ。お国言葉で何やら言っている。程なく隣のホームに一つだけ残っているから急げとのこと。

階段を走って降りてまた登り、隣のホームの駅弁屋で「ぶりの鮨ある?」と尋ねると、こちらのネエチャンいたずらっぽい目をして一つだけ残った折を私に差し出した。他の客が買ってしまわないように電話を受けた時からしっかりと手に持っていたらしい。感謝感激だった。誰が買おうが売れれば良い世界、ラスト・ワンにありついた「ぶりの鮨」非常に旨かった。

月山神社は月山の頂上にある。羽黒神社のお参りを済ませバスで八合目まで行けるがその後は登山となる。登山には慣れているし月山の山容からしても楽勝と思っていたが体調のせいか思わぬ苦戦を強いられた。マップでは三時間の行程に四時間以上も費やしてやっと山頂に辿り着いたのが確か五時十分前。神官がうやうやしくお祓いをしてくれたが五時には閉門と言うことで私が最後の参拝者となってしまった。あと少し遅れていたらお参りは出来なかったところだった。幸運と云うべきか体力の無さを責められるべきか・・・ 今回二度目のラスト・ワンとなった。

弟の命日を一日後にして徳島への帰途、四天王寺にお盆の先祖供養を兼ねてお参りした。

あまりの暑さにバスかタクシーを利用しようと思ったが功徳がないと、歩くことにしたものの、今度はお腹がすいて来た。商店街の中ほどに立ち食いソバ屋があって、そこのイカ天蕎麦が美味しかったのを思い出し暖簾をくぐる。

イカ天蕎麦を作りながらオバチャンが言った。「これ最後のイカ天やねん、あんた良かったなあ」・・ 今回の旅行の三度目のラスト・ワンである。

イカ天蕎麦で機嫌を良くし四天王寺に着くとちょうど午後四時。経木を流す亀の池の受付は四時までと云う事をすっかり忘れていた。もうダメかと諦めかかったがダメ元で受付の人に聞いてみた。「大丈夫ですよ、すぐ用意しましょう」と受付の上品な女性が親切に経木を書いてくれた。僧侶もこれまた奥のほうから慌てて出て来て経を読み引導鐘を有難く突いてくれた。

無事亀の池で経木を流せば本日最終の回向となったが係りの人も流し終わればすぐ帰り支度を始めた。またしてもラスト・ワンとなってしまったが今回の旅行、あまりにも多くの人のお世話になってしまった。余裕をもって行動すべしと自戒しつつご縁のあった方々に感謝申し上げる次第である。

平成二十年八月 著

湯殿山にて

出羽三山の存在は昔から知っていたが三山の名前が羽黒山、月山、湯殿山であることは最近になって友人から教えられた。東北出身の彼は大の山好きで大学時代の学生寮の後輩でもある。曰くには大変霊験があらたかであり、地元はもとより全国から信者が詣でる東北の聖地らしい。それほど有難い所と聞いては「ご利益大好き人間」の私が黙っていられる訳がない。早速、聖地巡礼の旅を企てた。

月山を中心に三つの神社が集まって出羽三山を形成しているがバスは鶴岡と山形から通じている、山形には一度訪ねたい友人もいることだし鶴岡から月山を登山して山形に降り仙台経由で帰れば四泊五目の旅となる。もちろん足はJRの青春十八切符である。

休日の午後、時刻表とニラメッコすること数時間。意外と簡単にプランは出来上がった。実行は七月三十一日から八月四日まで、三山詣での後は山形の友人を訪ね横浜球場で阪神タイガースを観戦し最後は大阪で四天王寺に先祖供養をする充実のプランであった。北海道で教師をしている先輩が鶴岡から山形まで登山に同行してもらえるオマケつきである。

旅行そのものは大成功のうちに終わった。だが道中一つだけ気にかかる出来事が起きた。湯殿山神社をお参りし、やっと月山登山を終えた先輩と私は山形行きのバスを探していた。ところが山形行きの定期バスは湯殿山ホテルから発車するとのことでもう一つバスを乗り継がなければならない。しかもそのバスは先ほど出てしまったので目的の山形行きのバスの時刻には間に合わないとのこと。歩けば四十分はかかると言う。

下山だけで体力を使い果たしていた私はもう四十分も歩く体力なぞ残っている訳がない。もうダメと訴える眼差しを感じたのか、湯殿山神社と湯殿山バス停を結ぶシャトルバスの運転手が「五百円でホテルまで乗ってきな」と救いの手を差し伸べてくれた。さすが出羽三山だ、早速ご利益を賜った。もっともご利益を早々に使ってしまった心配もあったがこの際そんなことには構っていられない。先輩と大喜びで乗り込んだ。

気になる出来事はこのバスの中での事である。先輩と二人だけの乗客と思いきや最前列にバスガイドさんと思しき女性が同乗している。たった二人のための臨時便にガイドさんまでついて五百円とは破格のサービスと感謝したがどうも様子がおかしい。彼女は私たちが乗り込んだ時からずっと携帯電話で話をしている。むろん話の内容など聞こえないがその表情からただ事ではない状態にあることは容易に察しがつく。

「・・・新幹線で間に合う・・・」「・・‥危篤・・・」などと断片的に聞こえてくる話声に私は彼女の状況をほぼ理解した。彼女は湯殿山詣での観光バスのガイドさんに間違いない。家族が急病かなにかで良くない情報が届き、急きょ帰省しているのだ。

「お客さんが帰れって・・・云ってくれた・・・」と仕事の事も気にしていた。

彼女は私たちと同じ山形行きのバスに乗るつもりらしい事もほどなく解った。湯殿山ホテルまでは十分もかからなかったがかなり長い時間に感じたのは私だけでなく先輩もバスの運転手も同じだったことだろう。

湯殿山ホテルで山形行きのバスを待つ僅か三十分の間も重苦しい空気が漂っていた。昼食をとっていないことを思い出したがこの場でパンなどは齧る訳にも行かず彼女と向き合ってバスを待つ私だったが何かの弾みに目が合った、話しかけるには失礼な状況にあることは百も承知だったが私は思わず彼女に話しかけてしまった。咄嵯の言葉だったが何故か自然に喋ってしまった。

「お気持ちをしっかり持ちなさいよ。湯殿山のご加護がありますように」

「ありがとうございます」と云ってペコリと彼女は頭を下げた。

山形までのバスは混雑していた。私は意識的に彼女とは離れた席に乗車し後のことは考えないようにしていた。湯殿山からのバスを出してくれたのは私たちが困っていたからでなく同業者の困っているガイドさんのためだった事もやっと理解した。

早遠のご利益があったなどと罰当たりな発想に後悔もした。しかし私にはご利益などはいらない、もしあるのだったらガイドさんに言ってあげた通りに湯殿山のご加護がありますようにと改めて祈った。遊びに興じて時間を費やす者と悲しみや不安の中で時間をすごす者が同じ空間にいたことをただの偶然として考えたくはなかった。人生は糾う縄の如し、私にもいろんなことがあった。

平成二十年八月 著

鉄道オタクでない私

雪国の一人旅はまことに良いもので特にローカル列車が私は大好きだ。雪国だけにリスクは常に伴うがこの頼りなさが又、たまらなく面白いのである。

只見線沿線は名にし負う豪雪地帯であり、私は雪そのものを見るために何度とこの線の列車を利用して旅をしているのだが今年もまた来てしまった。上越線小出駅より会津若松行きの只見線に乗り換えた時には既に大雪で前日の天気予報も寒波襲来による大雪の警報を発していたのを思い出す。本来なら不安が先立つものだろうが私にとってはチャンス到来「どこからでもかかって来んかい」と何故だか嬉しくなるのである。

十三時十七分、たった二両編成の列車は定時の発車であった。車内には予想したとおり鉄道オタクと思しきが何人か乗っている、彼らは一見してそれと判る特徴を持っている。まず必ずリュックサックだ。カメラ資材が重たいのかそれとも両手をフリーにする必要性からか兎に角彼らはリュックサックが大好き人間だ。次に乗車する席が決まって進行方向の窓側だ。四席ある座席だがシャッターチャンスを逃すマイゾと前方の景色を見やすいところに必ず陣取っている。その上ナニヤラカニヤラ身の回り品と時刻表、地図等を隣の席に置き、加えてそう長くも無い自分の足を前の席に投げ出すものだから三席を独占する形で鎮座している。これで料金は同じだからJRさんも寛容なものだ。もっとも沿線を通じて乗客で満席になる訳もなく人に迷惑だけはかけていない様子である。

そんな彼らとは一線を引いているのが私である。私は旅人なのだ。人から見ると私も同じに見えているかも知れないが私は絶対に旅人なのだ、しかも非常にロマンチストな旅人なのだ。乗車位置も進行方向に背を向けて通路側、この位置が流れ行く景色をゆっくり楽しめるし目にも優しい。混んで来た時も出入りに楽なのだ。持ち物も極めて少なくしているので小さな手提げカバン一つとせいぜいお茶のボトルくらいである。

ともあれ鉄道オタクと鉄道オタクモドキと時々地元のお爺さんやらお婆さんを乗せ、只見線の列車は頼りなく雪の中を走るのであるが、案の定、会津川口駅では十分の遅れのうえ上りのすれ違い列車にも遅れが出て暫くの停車を余儀なくされた。私にとっては返って好都合。ホームの雪を掻き分けながら一人で雪合戦を楽しむことが出来た。

ふと振り返ると先ほどのオタク君がレジ袋に一生懸命雪を詰めている、変わった遊びをするものだと思っていたが謎はすぐに解けた。オタク君、自分の席に戻るやリュックサックから缶ビールを二本取り出して先ほどのレジ袋の雪の中に押し込んでいるのである。なるほど、うまくやってるなと感心した。敵ながらアッパレだった。

しかし鉄道オタクとは違う私のこと、見てみぬ振りをして少しだけ残っていた「おーいお茶」をぐっと飲み干し、平静を装い旅行オタクのプライドを守るのである。三十分遅れで目的地の早戸駅に到着したが昨年同様に宿の迎えの軽トラが人のよさそうなおじさんと一緒に私を待ってくれていた。

早戸の露天風呂に浸かると去年と同じ光景がそこにあった。只見川の静かな水面には水鳥が浮かび、対岸の山は雪で真っ白。まだ止まぬ大きな粒の雪がシンシンと降り注ぎお湯の上で儚く消える。たった一人で満喫するこの風情を贅沢と言わずに何と言うのであろうか。これぞ旅行オタクの真骨頂とでも言うべきか・・・・・・

さっき一緒だった鉄道オタク君は今頃どうしているのだろうか。オタクの趣旨は違ってもオタクはオタク、何故か憎めないのであった。

平成二十一年一月 著

ヨスナガサユリ

「おめえヨスナガサユリすってるだよなあ」

「あんだ聞いたことあっけどすらねえなあ」

「なんだおめえヨスナガサユリすらねってが、ヨスナガサユリさ、おらたちのアイドルだべ」

「なに 会津の生まれってが」

「バ力かおめえ、会津じやねえって、アイドルだよお」

会津の喜多方駅の待合所のストーブの前で繰り広げられる寸劇に私は旅の味を堪能していた。新潟への列車を途中下車し、かねてより狙っていた喜多方ラーメンを昼食にとり大満足で次の列車を待っていた時の出来事である。

人のよさそうなオジサンが一癖ありそうなオジサンに声をかけられている場面であるが年格好はどうやら私と同じくらいの按配だ。駅構内にあるポスターに吉永小百合が載っているのを見ての事だが、なんと平和なんだろうと感じた。

昨夜、旅館で見たテレビでは契約社員の派遣切りで泊まるところを失った人達が年越し派遣村で命を繋いでいるそうだ。私もこんなことしている場合ではないのかも知れないが、それにしても良い旅の思い出を貰ったものだ。

件のオジサン達の話はまだ続く。

「今度の選挙さオレの名を書くんだよ。わがったか。オレの名はタサキXXXXってんだ。」

「いいかタサキXXXXだよ、ワタナベコウゾウじやねえんだよ。」

渡部恒三とは確か会津出身の有名な民主党衆議院議員じやなかったっけ・・・

「ひろ さちあ」著の般若心経実践法より引用させて頂ければ、「本来の旅というものは目的地に着いてから楽しむことではなく、何が起こるかわからないその道中をたのしむことにあります。旅の途中でさまざまな人と出会い、立ち寄った先の名産を、美味しいものを食べてみる。結果を楽しむのではなくそのプロセスを楽しむわけです。」とある。

四国遍路に興味を持ち、何となく始めた巡礼も十六回を数えるまでとなった私であるがこの本との出会いにより目から鱗の思いをした。つまり四国遍路には目的地がない、八十八番の札所はなるほど最終目的地のような錯覚を覚えるがもう一度一番に返って巡礼を続ければエンドレスとなってクルクル回り始めて何処が目的地なのか判然としなくなる。

まさにプロセスを楽しむ旅となり同行二人の世界に浸れるわけである。

同じ筆法で私は青春十八切符でよく一人旅をする。目的地はあるが複数の目的地をループにつなぎラウンドトリップとすることで四日〜五日間は鈍行列本に乗り続けるのである。

そんなある日の出来事が冒頭の「ヨスナガサユリ」との出会いになった訳であるが、青春十八切符のお陰で良い思い出が出来たものだ。飛行機と新幹線を乗り継ぎ目的地での商用を済ませる出張の旅行ではとうていこの様な事件には遭遇出来ない筈だ。

もっとも新幹線のグリーン車なら本物の吉永小百合に会える可能性もあるが、やはり私には青春十八切符による鈍行列車の旅が似合っている。

南無大師遍照金剛

平成二十一年三月 著

大道のおばちゃん

我が家のお向かいさんは大道さんである。大道のおばちゃんの家である。お向かいさんであっても実は大道さんの家の前に後から家を建て、移り住んだのは私であって大道さんは先住民なのだ。

大道さんとのお付き合いは長い、私が新婚でアパート住まいであった頃から始まる。

今は廃業したが彼女は団地の真ん中で八百屋さんを営んでいた。大変な正義の味方で、あまり豊かとはいえない団地住民のために「通い帳」なるものを発行し、住民の買い掛けを許してくれたのであった。私も給料の安い時代とても有難く助けられたものである。

おばちゃんは「苦しかったら来月でもええんじょ」と誰にも何時でも言っていた。だから何回となく嫁もお世話になった筈である。

家がお向かいになった事でおばちゃんとのお付き合いは濃厚になってゆく。例えばおばちゃんが何時も作ってくれて我が家の食卓に並ぶものに高野豆腐がある。私は高野豆腐が大好きなのだがこれほど料理人の技量次第で味に差がつく食品も珍しいのではないかと考える。すなわち我が家のおばちゃん(失礼・・・奥様だった)が作る高野豆腐と大道のおばちゃんが作るそれとはまずその重さに圧倒的な差が出来る。原料は同じだがおつゆの含み方が違っていて自然とおばちゃんの高野豆腐が重く美味しいのである。

「おばちゃん!うちの奥さん行かすから高野豆腐の戻し方と味付けを教えてやってくれんかな」と三年ほど前に頼んでみたが、「食べたかったらその日の朝に私に云ってくれたら作ってあげる」との返事だった。以来おばちゃんは適当な日をあけて私が欲しくなった頃には必ず美味しい高野豆腐を届けてくれる様になった。おばちゃんには返って負担を強いた様になってしまったがついつい甘えてしまった。

五月の連休が始まる前には毎年、我が家のブロック塀沿いに白いバラが咲く。私の奥さんの仕事だが確かに見事で、つる状になってワンサカ咲くものだから近所でも評判になり皆が褒めてくれる代物だ。去年の四月のある日曜日、私は女房のバラを写真にしてやろうと自慢のカメラで撮影していると大道のおばちゃんがひょっこりと出てきた。

咄嗟に「おばちゃんバラと一緒に写真撮ってやるよ、そこん所に立ってみて」と促したがおばちゃんは「ほんじゃ綺麗な服に着替えてくるわ」と家に戻ろうとする。

「おばちゃん十分綺麗からそのままでいいから」と説得してパチリと一枚頂いた。後日仕上がった写真を差し上げたが、おばちゃん甚く気に入って、友達やら親戚衆に見せびらかした様であった。ちょっぴり、ご恩返しが出来た気持ちになり私も嬉しかった。

しかしそれから僅か三ヵ月後のこと、おばちゃんは自宅で倒れ、救急車で病院へ行ったきりクリスマスの夜に天国へと旅立ってしまったのである。「この写真ちょうど葬式の写真に使えそうやなあ」と冗談っぽく言ったのを私が「縁起でもないこと云われん」と嗜めたが、まさかの展開に絶句したものだった。

実はおばちゃん、おじちゃんと二人暮らしで子供には恵まれていなかった。仲の良いご夫婦で八百屋をしていた時はいつも一緒に汗を流して働いていたのを思い出す。そのおじちゃんはどこかに癌が見つかって治療を続けていたものだから、おばちゃんは何時もおじちゃんを心配していた。おばちゃんが亡くなった日に「ワシが先に行く段取りだったのに」とおじちゃんはポツリと云った。確かにおばちゃんも「あの人よりは先には行けん」と云ってたように記憶する。おじちゃんがガッカリする気持ちが痛いほどに伝わってきた。 そのおじちゃんは、おばちゃんの葬儀の四か月後に亡くなった。葬儀の後始末やら何やらで頑張っていたがあっけなく逝ってしまった。病院に見舞いにも行ったがまさか亡くなる人とは思えないくらいの元気さで私たち夫婦と話をしてくれた。性格そのままにベッドから起き上がり姿勢を正して「お世話になります」と云ったおじちゃん。何時も心配していたおばちゃんが連れて行った気がしないでもない。

死は確かに不幸な出来事だが避けて通る訳には行かない。これから一人で生きてゆくのが辛いと云っていたおじちゃんにとって見ればどうなんだろうと私は複雑な気持ちになるのだった。羨ましい程に仲の良かったお二人ならではの終焉ではなかったのだろうか。

おじちゃんの葬儀の日は雨だった。葬儀が執り行われるおじちゃんの家の前には当然だが私の家がある。おばちゃんの写真を撮ってあげたのはちょうど一年前だったなと、感慨深いものが込み上げつつ見たブロック塀の我が家のバラは、雨に濡れたこともあって何時もより、みずみずしく綺麗であった。おじちゃん、おばちゃん有難う。 合掌 平成二十一年五月 著

臼杵へのフェリー船上にて

もう四、五年前の事だったろうか、ゴールデンウィークを利用して妻と九州へ旅したことがある。熊本と長崎を訪ねるのだが車で行ってみようと云うことになり、宇和島海運のフェリーで八幡浜から臼杵へと渡った。

案の定、旅行客で満員の船内ではくつろぐスペースもなく売店前の丸いテーブルに居所を見つけ臼杵までの三時間半を過ごすことになる。穏やかな航海で船酔いをする妻も心配なく乗船できた。

ところが困ったことが起きた。船内で昼食をとる予定でお弁当を買っていたのだが満員の人ごみの中で弁当を広げる気持ちにはなれず我慢するはめになってしまったのだ。

こんなことでは早めに食べておけば良かったものをと反省しても後の祭り、暫くは空腹と戦うことにしたがニ時間を経過したあたりから我慢も限界になってきた。妻は平気な顔をしているが私はこれでもホンマモンの糖尿病を自認するだけあって血糖値が極端に下がってくると我慢が出来なくなる。たまらず妻に「ここでお弁当食べようよ」と直訴した。どうせ売店前の丸いテーブルだから、もともと食事のために設置したものであろう、なんの遠慮がいるものかと私は持参の弁当を食べ始めた。

半分くらい食べたところでようやく人心地がついて来たが今度は前からの熱い視線に気がついた。私のまん前の席には小さな女の子二人を連れているお母さんがいたのだ。

混雑しているフェリーの中でやはり同じようにやっと居場所を見つけて三人が肩を寄せ合っていた。お母さんの両脇に寄り添って女の子が誠に恨めしそうな表情で私を凝視していたのだった。

「しまった」と思った。子供たちもさぞかし空腹なのだろう、満員の船の中ではどこにも行き場がなく私はそのまま弁当を食べ終わるのであった。

自分では回りに配慮の出来る人間だと自認していたが、この結果には私自身にもショックであった。空腹のあまり後先わきまえず弁当を食べてしまったことを悔やんでも悔やみきれなかった。

二人の子供たちにも悪いことをした。お母さんも子供たちの考えていることを理解していたのか終始無言で「我慢しなさい」と子供たちに目で訴えていた。

缶ジュースでも買ってあげようかなと姑息なことも考えたが、お母さんの顔を焼いてもいけないと思うと最後には弁当の味さえ解らずに兎に角、速く食べてしまおうとだけ考えていた。大失敗であった。

五十年前に私が同じような年頃の子供だった時、神戸まで汽船にのって一人旅をしたことがある。その時の船内で向かいに座っていた老夫婦は私のお腹がすいてはいまいかと自分の弁当のオニギリを下さった。今回私は何も出来なかった。何故なんだろう。 平成二十一年七月 著

国語のテスト

小学三年生の時だったに違いない。思いっきり腹が立った事件だから私の記憶に間違いはないはずだ。とにかく今でも思い出すたび、腹が立つ。

自分で言うのもおこがましいが国語のテストは多少とも自信があった私だったがその時のテストは最後まで解らない箇所が一つあった。

問題に曰く、じぶんのことは( )がする。いくら考えても解らない、そのうち授業の終わりの時刻が迫ってくる。あと少しでタイムアップというところで天才少年の頭脳に閃きが走った。「そうだ!自分の事はお母さんがするもんだ」。

漫画の世界では頭の上で電球がピカッと光る絵がよくあるが、まさしくその時の私の頭上にも電球が光った、それも百ワットだ。うきうきする気持ちを押さえて答案用紙の最後のブランクを埋める私は幸せだった。なんともいえない充実感すら感じた。

そしておもむろに じぶんのことは(おかあさん)がする と書き込んで私は百点満点を確信するのだった。

翌日、先生から返された答案用紙は九十五点である。じぶんのことは(じぶん)がするが正答とのことだった。

これだけでは何ら腹の立つことではないのだが問題は一ヶ月も経ってから起こった。PTAの父兄面談と称し母が先生に呼びつけられ「おたくは過保護です」と注意を受けたとかで私は母からこっぴどく叱られるのであった。これが思いっきり腹の立つ原因である。

そもそも昭和三十年代にあって過保護などという言葉は一般的ではなく、皆ほったらかしで育っていた時代である。それが少しインテリを気取る先生に注意を受けたものだから母が不愉快に思うのも当然であったかも知れないが、私はもっと不愉快だった。

たかが国語のテストをちょっと間違えただけで何故これほどまで叱られなくてはならないか素朴に理解出来なかっただけであるが兎に角、幼心に大きなショックを受けたのだ。

その後どこかの大学入試に ( )肉( )食 という問題が出て、弱肉強食が正答だが一人だけ焼肉定食と回答した者がいたそうだ。大学当局の粋な計らいでその答えも正答ということになったという話を聞いた。同じ筆法で行けば私の答えも国語的には正解である。

道徳とか倫理社会のテストならいざ知らず、自分の事をお母さんがしても国語的には何らの矛盾はない筈だ。いまもって思い出すたび腹が立つ。

平成二十一年八月 著

娘たちに侘びたいこと

私の母親は何かと厳しい母親だった。もっとも早くから連れ合いに先立たれ、幼い子供二人を女手一本で育て上げなければならない状況にあっては厳しくなければどうにも立ち行かなくなるのも当然のことでもある。

私たち兄弟二人を叱る時、母はロ癖のように云っていた。

「お母ちゃんはなあ、お父ちゃんの分まで考えないかんのやで。」

今でこそ私は母の言い分を理解出来るが小学校や中学校時代の頃はもっと優しくしてくれれば良いものをと何時も母のことを恨んだ。

母はまた私たち子供に侘びることも全くしなかった。

どう考えても私に分があると思われる事でも認めてくれず、絶対君主的態度を取ることもしばしばあったと記憶するが、そんな時は決まってあの印籠が出る。

すなわち「お母ちゃんはなあ・・・・」である。

そんな母も何も報われずに六十九歳で他界した。これからの余生をやっと楽しめる時期を迎えながらである、さぞ無念だったに違いない。

環境とは恐ろしいもので母の背中を見ながら育った私も自分の子供たちには佗びたり謝ったりは全くしない父親となってしまった様に思う。妻にもその都度指摘されるのだが私は娘たちに厳しすぎるのだそうだ。なるほどその通りなので反論はしないが機会があれば二人にそれぞれ一つずつ佗びたいことがある。

まず長女小百合には金魚すくいに関しての詫びである。

私は幼い頃、飼っていた十姉妹のつがいを不注意で死なせてしまったことから、生き物は絶対に飼わないと誓いを立てていた都合から金魚すくいで遊んでもすくった金魚を持ち帰ることはしなかった。せっかくすくった金魚でも家に持ち帰ればたいていの場合、翌朝には腹を上に向けて浮かんでいたり、長くても二〜三日の内には死んでしまうのである。

可哀想だから持ち帰らないのが私のポリシーだったのを娘の小百合にも押し付けてしまったのが悪かった。

楽しく遊んだ娘が自分のすくった金魚を持って帰りたくない筈がない。しかし私は何時も冷たく、「持って帰ったらアカンで」と娘に言って聞かせていた。

並んで遊ぶ他の子供たちはビニールの袋に入れてもらった金魚を嬉しそうに持ち帰るのだが私は娘にそれを許さなかった。

今になって反省しても仕方がないのだがお椀に入れたすくったばかりの金魚を水槽に戻す時の娘の寂しそうな、あるいは口惜しそうな表情は私の脳裏にしっかりと焼きついている。「パパが飼ってはいけないって・・・・」と独り言もいいながら金魚にさようならを言つていた。

さぞかし残念だったろうと今の私は理解が出来るが、当時は一種の教育でもあるかの如き大誤解をしていたのである。

長女には今後改めて謝るつもりはないが小さな十字架を背負ってゆく覚悟はしている。孫でも出来ればその孫には金魚を持ち帰らせるつもりでいる。

つぎは次女春奈にデジカメに関しての佗びである。

次女春奈が高校の就学旅行に行く前日のことであった。当時流行り始めたデジタルカメラが欲しいと言うので「ここぞ父親の出番」とばかりに娘を連れて家電ショップヘ行き、最新式のデジカメを買ってやったまでは良かっだのだが、店員がしつこく説明するものだから嫌気がさして「もうエエわ、なんぼや」と会計をさっさと済ませて帰って来た。

翌日から娘は予定通りシンガポールヘ向け意気揚々と出発して行った。そして何日かの後、帰って来た娘から私はショッキングな出来事の報告を受けることになる。曰くには十四、五枚も写真を撮ったらカメラが突然作動しなくなったとの事だった。

さてはあの家電ショップに粗悪品をつかまされたかと頭に血が上り始めたその時に、娘が冷静に説明してくれた。デジカメにはフィルムの代わりに媒体が必要で購入時にはほんの言い訳程度の能力のものしか入っておらず、大抵の客は大容量の媒体を改めて買って使用するとのことだった。

一生の思い出になるべき娘の修学旅行の写真は私の無知により台無しになってしまったのである。次女春奈はなにも文句を言わなかったが、きっと残念だったに違いない。

文句を言われないのに謝る必要もないだろうと聞いて聞かない振りをして誤魔化したがやはり悔やまれるのは私のせっかちな性格である。あの時なにか店員が言いたそうであったのは、さてはこの様な事であったかと今更ながらに後悔するのであった。

長女の時と同じく小さな十字架をもう一つしょって行く覚悟である。

平成二十一年十月 著

トンビにサンドイッチ、カラスにチョコレート

バサッという音が耳元で聞こえたが何が起こったかは分からなかった。ただし目の前で大きなトンビが急上昇して行くのは、はっきりと見えた。

よく見ると彼のトンビはその足でしっかりとサンドイッチを掴んでいるではないか。

「この頃のトンビはいいものを喰ってるんだな」と感心したのも束の間。並んで座っていた女房が右手を口元に近づけたままの格好で固まっている。女房も何が起こったかは理解出来ないでいる様子だったがその手に持っていたサンドイッチは無い。

私には事の次第が少しずつ分かって来た。

早春の熊野路に三社参りをしようと朝早くからフェリーに乗り、船酔いでグロッキーになった女房を連れた私のドライブ旅行だが予定通りのペースで熊野本宮をお参りし、同じく世界遺産の熊野川の辺にある公園で昼食を取るべく休憩をしていた。

食の進まない女房にはサンドイッチをそして私は大好物の「めはり寿司」の昼食であったが事件は二人で川原の良く見える芝生の上で座り、まさに食べ始めた時に起きた。

どこから飛来したかは全く分からないが私たちの背後から音もなく急降下してきたトンビ君が並んで座る二人の間を猛スピードですりぬけざま、妻のサンドイッチを失敬したものだった。トンビも命を紡ぐためには何でもしなければならない。その鮮やかな手口に舌を巻くのみであった。まことにアッパレ。反対に昼食を失敬された妻は放心状態も醒めてようやく事態が理解できた様子であった。

その後、私の食べかけの大きな「めはり寿司」を半分にして妻に渡し仲良く昼食を済ませたが何だか今までで一番旨い感じがした。トンビには腹は立たなかった。近くの大きな木の上で美味しそうにパンを啄ばんでいる姿を見れば、なにか良いことをした様な錯覚さえも覚えるのだった。妻との旅行に楽しい思い出が増えたというものだ。

似たような話がもう一つある。二十年も前に北海道は利尻山に登山した時のことだ。

登山実行の日は奥尻島が大地震と津波で大変な災害に見舞われた朝だった。早朝からNHKは災害の模様を報じていたが僅か二百キロ北に位置する利尻島は地震の被害はほとんどなかった。宿の主人も登山には影響がないだろうと送り出してくれた。

利尻山は標高千七百mほどの独立峰だが如何せん海抜ゼロメートルからの登山となるためかなりシンドイ山である。学生時代に北海道を周遊した際、ほんの気紛れで日帰り登山に挑戦したものの頂上に着いたときはバテバテで水を全部飲んでしまい、下山は水抜きだったことを思い出す。帰り着いたのは夜八時で水だけ飲んで飯も食わずにテントに転がり込み爆睡した。そんな経験からこの時は七合目の無人小屋に一泊の計画で臨んだのだが地震のことまでは予想も出来なかった。どちらにしてもすんなりとは行かない山なのか。しかし二回目の登山は晴天に意まれ快適なものとなった。七合目の小屋には昼前に到着し昼食を済ませても時間がたっぷり余るのでその日のうちに頂上を往復することも出来た。

問題の似たような話はその頂上での話である。ナップザックにカメラと水と非常食料にチョコレートを入れただけの軽装なので頂上アタックは簡単だった。道すがらの高山植物の群落はみごとで貴重種であるリシリヒナゲシにもお目にかかり、まさにルンルン気分で頂上直下の小さな岩場で昼寝と洒落込んだ。

三十分も寝ただろうか、ふと目が覚めて空を見ると一羽のカラスが私の真上を飛んでいった。わたしは寝ぼけていたがアレッと思った。なんとカラスは赤いチョコレートの箱をその足でしっかりと掴んで飛行しているではないか。「最近のカラスはチョコレートを食べるのか」と感心したがすぐにまた睡魔が襲いウトウトしてしまった。

こ一時間も寝ただろうか、すっきりとした気分でもう一度見渡す利尻山頂上からの三百六十度の展望は数ある登山の思い出の中でも珠玉のものとなることは間違いなかった。

しかしである、唖然としたのはその直後だった。ナップザックが無いのである。カメラも入っているのにどうしたものかと暫く探すと頂上直下の岩湯に落ちているのを見つけることが出来た。ザックの紐は硬く絞っていたのに、ほどけていてカメラとペットボトルは転がり出ていた。そして何故か非常食のアーモンドチョコの箱だけが無くなっていた。

やられた!あのカラスが掴んでいた赤い箱は私のチョコレートだったのだ。

「トンビに油揚げ」ならぬ「トンビにサンドイッチ、カラスにチョコレート」

私が二十年を要して作り上げたエピソードである。

平成二十二年三月 著

一心寺前の花屋さん

私が五歳の時、父は他界したが最も悲しい衝撃であるべき出来事も幼さの故に私にとっては、お葬式がただの珍しい行事にしか写らなかったことを記憶している。

斎場で祖母が長男である私にも遺骨を拾わせるべきと判断したまでは良かったのだが拾った遺骨は巨大なものだった。小さな骨壷には納まらずその場で大きな壷を追加し私の拾った骨を収納したそうだ。

後日その遺骨を納骨するにあたり大きな骨壷の私の拾った骨は四天王寺近くの一心寺で預かって頂くこととなり、現在も仏像となってお堂に鎮座している。昭和十七年から二十九年までの仏様が一体となっているそうで果たして何千人分もの遺骨が祀られているそうだ。

時代は移り現在は十三代目の仏像が正面にあり、父の遺骨が入っている仏像は八代目ということで左の一番隅に鎮座している。七代目以前の仏像は暫時年期が明けたとみえて今はもうない。父の八代目仏像も早晩見えなくなる時が来ることを覚悟している今日この頃だ。

そんな理由で私は小さい時から母に連れられて一心寺詣でをしていた。住まいが徳島に移った後もこの一心寺参りだけは途切れることなく続いたのである。そのうち人生の節目毎には父への報告を兼ねてお参りする様になり、妻との婚約が決まった時も彼女と一緒に手を会わせた事を思い出す。亡き弟の朋男も共に大阪に勤務していた昭和五十四、五十五年頃一緒に一心寺を訪れた。

その一心寺の前には花屋がある。母に手を繋がれてお参りしていた小さい時からその花屋で手向けの花を買うのが習慣となっていたがその時オバチャンだった人も今はすごいオバアチャンとなり逞しく商売を続けている。弟とお盆の時期に訪れた時、いつもの七百円の花と思って求めたところ、例のオバチャンが云った。「千円ダンネン!」・・・

お盆特別料金なのだそうだ。あまり合点は行かなかったが売り手市場の原理が働いたのだろう。なかなかの商売人だと舌を巻いたものだった。

その時から二十五年も経っているだろうか今年も春のお彼岸に私は一心寺を訪れた。時の流れとともにお花の値段も上昇して最近では千円が定価となっていたので私は千円札を出しながら 「オバチャンお花ちょうだい!!!」と元気よく決めたが、帰って来た返事は 「千五百円ダンネン!・・・」

いつか聞いた台詞とはいえ笑いを我慢出来なかった。

「オバチャンよう儲かるなあ」という私に

「お彼岸やさかい儲けないかんのや」とオバアチャンはニヤッと笑った。

一心寺のすぐ近くには四天王寺がある。朝も早く、さほど混雑もしていない様子なので父と母そして弟の戒名を書いてもらった経木を「亀の池」で流し今年も爽やかな気持ちで春の彼岸の行事を終える私だった。

平成二十二年三月 著

バッテラが好物になった理由(わけ)

私が学生時代だった昭和三十年代後半には関西の人だけが「バッテラ」を理解できたのだが関東では勿論、それ以北の地ではとうてい理解してもらえない名詞であった。ましてやその正体が鯖の押し寿司であると理解できる人は皆無に等しい。物流が発展した現在では鯖の押し寿司も全国版となっているが、その名の「バッテラ」はまだ市民権を得ていないと感じる。

松前寿司、鯖の棒寿司、焼き鯖寿司、等々いろんな名称がある。私にとってはみんな「バッテラ」なのだが兎に角、鯖を使用している寿司は名前が何であれ大好きなのだ。

西日本に鯖寿司を名物にするところが圧倒的に多いが北海道の昆布を使い鯖の切り身も肉厚な「松前寿司」が一人気を吐いている。東の横綱であってとりわけグルッと巻かれた厚めの昆布の味は鯖と絶妙の調和を以って私の喉をゴロゴロ言わせる絶品だ。

西の横綱はなんと言っても米子の「吾左衛門寿し」だろう。味も申し分ないがなんと言ってもその美しさである。極限にまで吟味した材料に職人の技が加わり正に芸術品といっても宜しいのではなかろうか。またその値段も知りうる鯖寿司の中では一番高価である。

そもそも「バッテラ」とは大阪で生まれたもの、明治二十四年創業の「すし常」のご主人の中(なか)さんがコノシロの片身を開き、舟形にして布巾で締め付けたものが元祖であってこれが実に好評で次々に多くの注文が舞い込むようになり、この注文に応えるため舟形の木枠(寿司押し枠)を作成するに至ったものと聞いている。その後材料のコノシロが高騰し廉価な鯖が用いられるようになったそうだ。

また「バッテラ」とはポルトガル語で「小さな舟」のこと。幕末から明治にかけて人々はボートのことを「バッテーラ」と呼び中さんのコノシロを用いた押し寿司の形がボートに似ていたことからこの寿司が「バッテラ」と呼ばれるようになったとか。

さて本題の私が「バッテラ」を好きになった理由だが、大学受験の昭和四十二年にまで遡る。昭和四十一年の受験に失敗し、いわゆる一浪の身で背水の陣で臨んだ受験だったが高松での受験を終え、夜になって徳島に帰って来た時は空腹に耐え切れず自宅近くのバス停に下りるや、すぐ前にある大衆食堂に飛び込み注文したのが「バッテラ」だった。

少ない小遣いの中、当時の百円を散財して口にした寿司の味はいまだに忘れることが出来ない。長い受験時代に終止符を打てるように願いながら食べた「バッテラ」だったがその後の幸せがきっとやって来る予感がしたものだ。合格出来たのは徳島より遠く離れた高崎市の大学であったが一ヶ月後には勇躍、ボストンバッグ一つを提げて十八歳の私は旅立つのだった。その後、苦労もあったがどうにか卒業も出来、郷里の銀行にも就職し高崎市を離れる際には現在の嫁さんまで連れて帰って幸せな人生街道を今もって歩んでいる。 「バッテラ」の味は幸せを予感させる味なのだ。

平成二十二年四月 著

イッチャンの話

淡路島の紀伊水道側は諭鶴羽山を中心とした険しい山がそそり立ち、その海沿いを道路は遠慮がちに通っている。最近でこそ拡幅もされ快適な道路となったが一昔前までは細い砂利道であった。

福良から洲本に至るこの道は私のお気に入りのコースでもあって道すがら黒岩の水仙峡あるいは土生港より渡る沼島などの観光地があり毎年早春には水仙の花見に、夏には沼島に鱧料理を楽しむことにしている。ずっと昔、新婚時代に友人に借りた車を駆って妻と一泊旅行に洒落込んだ思い出の道でもある。

今年も一月末に黒岩の水仙峡へ妻と出かけたがもう一足伸ばしてかねてより気にかかっていた淡路島モンキーセンターを尋ねることにした。大分の高崎山、伊豆の波勝崎、小豆島の銚子渓などお猿さんで有名な観光地を過去に尋ねたことがあったが、ここ淡路島モンキーセンターは私にとっては特別な目的があっての訪問である。

お正月のテレビを漫然と見ていて知ったのだが、淡路島に延原さんという方がいて五十年も前から自然の猿の餌付けに成功し今では百五十頭余りの集団となっているとか。又、幸多(コー夕)君という両手、両足が極端に短い重い障害を待った猿がこのセンターで仲間の猿達の協力もあって約八年間も生き延びた話も感動的だ。センターにはコータ君の立派な石碑もある。

しかし私の訪問の特別な目的は残念ながらこのコータ君ではない。ボス猿のイッチャンの話を聞きたかったのだ。

イッチャンは不遇のボスである。イッチャンの前はマッキーというボスがいてかなりの長期政権であったそうだが寄る年波には勝てず腕力に勝るイッチャンが台頭したまでは良かったのだが、なにせ人望(猿望)がなく、特に弱い猿とかご婦入方の餌を横取りするなどの横暴さが目立ち、どこかの国の政権にも似て支持率が急降下した挙句、昨年の秋に若い猿、三頭のクーデターに会いあえなく失脚したリーダーでもある。

可哀想に最後は若いもんに寄ってたかってボコボコにされオーナーの娘さんである早紀ちゃんに助けられなければとっくに死んでしまった状況であったそうだ。

すっかり自信をなくしたイッチャンはそのままスゴスゴと山に帰って行き、その後はセンターには現れなかったとか・・・・

私の心配はその後のイッチャンなのだが。いまも生存しているのか死んでしまったのかを確かめたかったのだ。管理棟にいるオーナーと思しきご婦入に聞いたところ明快な答えが返って来た。すなわちお猿さんの世界では止めを刺す様なことは絶対にしないものでイッチャンも暫くは群れの中にいて傷を癒していたそうだ。その後静かに群れを離れて山へと帰っていったとの事である。

イッチャンのクーデターを起こした三頭のおサルさんのリーダーであったアサツユ君がその後の政権を掌握したそうだが仲間の死にかかった小猿の面倒をみるなど、ご婦人方の圧倒的な人気に支えられて現在もボスを続けており、どうやら安定政権になりそうだとか。

私はこのイッチャンの話を聞くにつけお猿さんの社会のほうが人間よりも高度に発達しているのではないだろうかと考えてしまうのである。少しばかりお金を持っていたり、腕力、あるいは権力があるだけで偉くなっている人間は沢山いる。しかしお猿さんはその上に人望とか人気がなければ偉くはなれないのである。

ところで最近の政変、政局を見るにつけお猿さんのボス争いがダブって感じられるようになって仕方がない。奇しくも人間世界のリーダーであるイッチャン(OO一郎氏)が怪しくなって来た時期とも妙に一致するのだが偶然にしては出来すぎた話だ。

私は個人的には人間世界のイッチャンが好きである。リーダーとはかく在るべしとも思える人間的魅力を感じさえする人物だ。いわゆる大物なのだがこの頃はあまり流行りではなさそうである。私も現役を去りつつある身である。時代遅れの古い人間ということか。

しかし人の痛みを知る知恵を持った人間として見識のある日本のりーダーのもと余生を穏やかにすごしたいものである。

平成二十二年六月 著

留萌にて

七月の北海道の日脚は長い。留萌駅に到着したのは午後七時を回っていたがまだまだ明るい駅前である。むしろ肌寒さを感じるほどの気温であり四国を今日発った私には嬉しくもある環境であることは云うまでも無い。一人旅で訪れる留萌は今回で三度を数えることになる。

ホテルまでは徒歩十分のはずだったが道を間違えたのか大回りをしてしまい二十分を要しチェックインは七時半を回ってしまった。しかし道草もなにかの足しになるもの、途中にラーメン店と銭湯が隣り合わせにあることを発見していたので私は惑わずホテルのタオルを片手にラーメン店の「天宝」と銭湯の「浪華湯」に向かうこととなった。

「天宝」につけば八時十五分前。この微妙な時刻がその後の私をドタバタさせる羽目となる。つまりはラーメン店の営業は午後八時まで、そして銭湯はというと午後八時三十分なのだ。

どう考えても時間が足りないと思ったが北国の商店街はどこも閉まるのが早くて今食事をしなければ頼りはコンビニしかないと直感した私は思い切ってラーメン店に飛び込んだ。店内には地元の人と思しきが三人いたがお店のご主人は私の訪問に困惑している様子であった。それもその筈、火を落としてしまった鍋に慌てて着火しているではないか。きっともうお客が来ないと読んで閉店準偏にかかったに違いない。

しかし気物ちよく作ってくれたラーメンは思いのほか美味しかった。お腹が空いていたからか、主人の気持ちがありがたかったか或いはその相乗効果なのかとにかく美味しかった。

そのうち先客が帰って私一人となってしまったので急いで平らげて店を出れば時刻は午後八時十分である。風呂屋の閉店まであと二十分。すぐ隣の「浪華湯」の暖簾をくぐり番台オバチャンに「十五分で済ますから風呂を使っていいかい」と尋ねると慌てなくていいよと親切に言ってもらえた。

銭湯は清潔でおまけに私一人の貸切り状態。「フーッ」と手足を伸ばせば今日の旅の疲れなど何処かへいってしまった。残念なのは時間が無い事。オバチャンとの約束もあるので八時二十五分には脱衣場へ帰って来たが、「そんなに急がなくてもいいのに」とニコニコ顔で言ってくれた。石鹸を貸してあげればよかったねとも云ってくれたが改めてお人柄が偲ばれるではないか。さっきのラーメン屋のご主人も嫌な顔ひとつしなかった。やはり北海道の人は大らかだ。四国では邪険にされて腹を立てるのがオチだったかも知れない。

「牛乳よかったらお飲みなさいよ」と売り物の牛乳までご馳走になってしまった。

パンツ一丁で左手を腰にあてがい右手で牛乳瓶を持ちゴクゴク飲む私の姿を鏡の中に発見した時、思い出した。「これって昭和の三丁目の夕日じゃないか・・・」

平成二十年七月 著

沼島の木村屋さん

淡路島の南東、紀伊水道の北部に小さな島がある。沼島(ぬしま)というが淡路島本島にピアスをつけたような存在である。本島側の土生港(はぶ)より連絡船が僅か十分で沼島と結んでいるがこのロケーションが何とも云えない情緒を醸し出していてこの島を私が大好きな理由となっている。

私と沼島との付き合いは古い。四十歳になったのを機会にチョイ悪の友人ばかり四人が中古ヨットを購入し、海の男を気取り始めた昭和六十二年からである。

今でこそ開発され港も立派になっている沼島だが当時は全くの漁師町であり釣り人が訪れるくらいで観光客は殆んどいなかった。島内に自動車は一台もなく人力頼りの荷車がガラガラと音を立てて、たった一本あるメインロードをゆったりと移動するくらいの静かでのどかな風景に私は惚れていた。

徳島港からちょうどよい距離もあって我々の中古ヨットは度々この沼島までクルージングと洒落込んだものだが天候が少しでも悪くなれば意気地がなくなり舟を漁港に係留したまま逃げ帰る時も少なくはなかった。沼島の漁師さんからはヨットこそ安全な舟なのに何故ほったらかして行くのだろうと巷の噂になっていたそうだ。

この沼島には旅館が二軒と大衆食堂が一軒そしてお好み焼き屋が一軒あった。旅館は「木村屋」と「とらや」、大衆食堂は「南海食堂」、お好み焼き屋の名は忘れた。

時は流れ島の高齢化も進んだのか、現在では「とらや」は渡船専門に業種変更し、南海食堂とお好み焼き屋は営業をしていない。

当時私たちクルーがやっとのことで辿り着いた沼島で昼食をとるのは専ら南海食堂とかお好み焼き屋であった。南海食堂は確かお年寄りのご夫婦がきりもりしていたがメニューが多すぎるため何時もてんてこ舞いで我々団体の注文に応じて下さった。お好み焼き屋のオバサンには島に到着後、連絡船の桟橋に居るところを発見、「わたしゃ、今からパーマかけに行くねん」と言うのを無理やり連れ戻し我々の昼食を作って貰った事もある。

しかしヨット乗りという人種は金がないので船に乗っているようなもの、旅館の木村屋さんとか「とらや」さんには当然ながら縁が無かった。

ところが家内と次女を連れて夏休みに沼島を訪ねた時にはさすがに木村屋さんのご厄介になることに。海水浴を楽しみ夕食には鱧料理を堪能したのが運のつき、爾来この鱧を目当てに毎年夏の盆すぎに木村屋さんのご厄介になることとなる。次女がまだ二歳にもなっていなかった頃だった。

次女の成長と共に木村屋詣でも回を重ねたが中学生になったのを機会に我々とは付き合ってくれなくなりその後は専ら私の友人関係とか得意先の接待中心へと木村屋さんの利用も変化して行くのだった。

今年も六月の旬の鱧をねらって友人と木村屋を訪れたが女将さんが一言私につぶやいた。

「たまには奥様もお連れして下さい」

そうだった。接待とか、付き合いの錦の御旗をいいことに私は毎年この美味しい鱧を食しているが、女房のことはとんと忘れていた。

いたく反省した私だったが今更二人で沼島へ行こうとしても、きっと「勿体無いから行かない」と返されるに違いない。だから一計を案じた。

多治見にいる友人夫婦が以前より鱧を食べたいと言っていたのを思い出し、一緒に行かないかとそそのかせば是非ともお願いしたいとの返答あり。これで女房を誘い出す言い訳が整った。

さっそく予約を入れたがシーズン中は満室だが何とかすると女将さんの有難いお言葉。遅すぎる私の女房孝行が実現できそうだ。

この二十年、沼島は随分と変わった。連絡船は大型化し港も整備された。観光客も増え人工海水浴場まで出来ている。木村屋さんはお客様をワゴン車で送迎。美人の若女将が逞しく運転して「いらっしやいませ〜」と船着場で可愛い声をあげている。

女将さんも尚々ハンナリしてきて大女将の風格満点だ。今後のご発展を折りたい。

平成二十二年七月 著

アンジュエとはフランス語だそうでENJOUEと言く。英語のENJOYだと知らされやっとその意味が判ったが留萌のあるスナックの名前である。

四年前に初めて留萌を訪ねた時、たまたまホテルの前にあったので立ち寄ったのがこの小さなスナックのアンジュエなのだ。

二階まで一気の階段を登ると店に入るが、さほど広くはないもののセンスのよい色調と調度でエレガントな雰囲気の良い店だった。

「おちゃめなママはミュージシャン」がキャッチフレーズのとおり、ママはピアノの名手であり、興が乗るとリクエストに答えて好みの曲を弾いてくれたりもする。もちろん店の真ん中にはピアノがある。

私が訪ねた時は地元の人と話が盛り上がり、留萌はタラやホッケがたくさん獲れるため練り製品であるカマボコやチクワが旨いという話を聞くに及んで徳島もチクワは負けていないとばかりに熱弁をふるい、旅から帰れば徳島より宅急便する約束までしてしまった次第・・・・

勢いでそんな具合になったが今でも私は徳島のチクワは本当の竹が真ん中に通っている為、まさに竹輪であって、鉄の芯にスリ身を巻き付けて焼くチクワとは一線を画していると信じている。

そもそも何故、留萌にまで私が足を運んだのか理由は全くの偶然である。北海道には大学の先輩に恐ろしく山が好きなのがいて、この年も富良野岳と十勝岳を案内してもらえる予定で入山したものの富良野岳頂上で雷に遭い、どしゃぶりの雨の中を命からがら逃げ帰るはめになった。テントで一泊してのんびりする予定がパーとなり、余った時間を有効にと留萌への小旅行を思いついたのである。

JR留萌線には道統テレビドラマ「すずらん」に出てきた明日萌(あしもい)駅もあり、その他珍しい名前の小さな駅が沢山あって鉄道オタクならずとも楽しいローカル線なのだ。北一巳(きたいちゃん)秩父別(ちっぷべつ)等、難読の駅もあり退屈しない。

そんな旅路の果てに小さなスナックとの出合いがあり富良野岳で撮影した高山植物の写真をポストカードにした上で帰省後お礼状として送っておいた。

その後、冬の留萌をもう一度見たくて店を訪ねると私のポストカードがさりげなく、しかもお洒落に壁にピン留めされているではないか。発見した時は感激し、大切にしてもらったポストカードに私は思わず人生の喜びを感じるのであった。

アンジュエはまさに人生をエンジョイさせてもらえる店だったのだ。北の大地の端っこで逞しく営業されているママにエールを贈りたい。

平成二十二年八月 著

私には五歳下の弟がいた。自分で言うのもおこがましいが兄弟仲はすこぶる良かったと思っている。近所のオバサン連中も云ってくれたから、まんざら独りよがりでもなさそうだ。

しかし仲が良いのは裏腹で、弟にしてみれば五歳も年上の兄貴に腕力でも智恵でもかなわないものだから、しかたなく懐柔されていただけのことだったのかも知れない。

おやつのピンハネなどは当たり前、無理難題をふっかけられてもジッと我慢して私に従う弟は今から思えば可哀想のかたまりだった。

夏休みに弟を遊びに連れて行くのは年長の私の役目であるが、羽ノ浦町に住んでいた昭和三十年頃は近くを流れる那賀川へよく泳ぎに出掛けた。私が六年生、弟が一年坊主の頃であったと記憶する。

那賀川は大きな川である。鉄橋が架かっていてコンクリートの橋脚が確か五つあって、子供達のあいだでは羽ノ浦町側から数えて一段目、二段目、三段目・・・・と名前をつけて呼んでいた。特に一段目と三段目は本流が橋脚を洗い、渕になっていて格好の飛び込み場となっている。橋脚の根っこはコンクリートで足揚が確保されていて子供たちはそこから競って飛び込むのであった。

もちろん橋脚の回りは背が立たないほどの深さなのだが、少しばかり泳ぐと浅瀬に辿り着くことが出来て安全と言えば安全である。しかしそれも泳ぎに自信がある者に限られていた。

そんなある日、私は弟を連れて那賀川にやって来た。いつもは浅い場所で二人一緒に泳いで遊ぶのだが、友人たちが例の三段目で飛び込み遊びに夢中になっているのを見て誘惑に勝てず、弟に「ここでジッとしとるんぞ!」と言い含め一人で三段目まで来てしまった。

ところが最初こそ弟の様子を気にしながら遊んでいた私だがそのうちすっかり忘れて自分の遊びに没頭してしまうのである。

三段目の水深は根っこの部分で三メートルはある。当然だが大人でも背の立たない所で小学生やら中学生の地元のガキどもが泳いでいる。今から思えば事故が起こらなかったのが不思議なくらいだが当時はそんな事はおかまいなし。心配してくれる親もいなければ先生も「気いつけえよ」程度の警告ですませた時代であった。

そんな時、ドボンと大きな音が頭上で聞こえたと思ったら直後に泡が立ち、その中でもがいている子供がいるものだから慌てたのは私の方だった。ちょうど三段目の一番深い所まで潜って石ころを拾って帰る遊びに夢中になっていた時の出来事だ。

もがいている子供が誰か考える暇もなく、咄嵯に仲間とその子を浅場へと引き揚げてみて二度ビックリ。なんと私の弟ではないか。あれほどジッとしてる様にと言い含めてあったにも拘わらず我慢出来なくなったのか弟は私を追いかけて三段目まで来ていたのだ。

弟を叱る気には当然なれなかった。よほど寂しかったのだろう、一人に放ったらかした私が一番悪いのは明らかだった。弟は何が起きつつあったかも知らない様子で例の大きな目をクリクリさせながら「兄ちゃんゴメン、来てしもた。兄ちゃんが下にいたから飛び込んだ」と詫びるのが余計に身に沁みた。

家に帰っても母には内緒にして、やがて夏休みの終わりと共に忘れてしまった出来事だったが五十年以上を経過した今になって何故か鮮明に思い出す出来事となってしまった。

弟は五年前、心臓疾患で急逝した。やはり暑い夏の盛りの八月五日のことだった。夏が来れば思い出すのは遥かな尾瀬だけではない。私はオチビさんだった弟が溺れかかった那賀川三段目のほろ苦い事件を思い出すのである。

平成二十二年八月 著

曇りガラスの露

悲しくもあり、暖かくもあり、悔しさもあった話・・・・

昭和三十三年の冬だったろうか。その年には皇太子殿下のご成婚で世の中がパッと明るくなった年でもあるが残念ながら我が家はパッとまでは明るくなかったものの母子三人が肩を寄せ合って仲良く暮らしていた。私が確か小学五年生、母は三十四歳、弟が幼稚園児だった。

昭和二十九年に父親が他界し母の苦労がピークに達した頃の話を思い出す。

「晩ご飯はオナべにしよう」と母は云った。私は「又か」と思ったが弟は「そうしよう、そうしよう」とはしゃいだ。寒い冬の夜に鍋料理とはなんと贅沢と思いがちだが我が家の鍋料理は白菜ばっかりのお鍋と決まっていた。大きな鍋のお湯の中に白菜だけが泳いでいて柚子か何かの酸味をつけた醤油だけのタレで頂く代物だった。

まだまだ世の中そんなに贅沢にはなってはいなかったので別に恥ずかしくもないのだが私は何故か見栄っ張りで具沢山の鍋料理に憧れていた。したがって「オナベ」と聞いただけで「又か」と反射的に思うのである。

お鍋の夜は決まって寒い。母もそれを承知で鍋料理をするのである。つまり暖房もない部屋は鍋をするだけで水蒸気が立ち上り、コンロの熱もあって随分暖かくなる訳である。

親子の話も白然に弾み、今日は学校でこんな事があった。あんな事があったと束の間の団欒の夜は過ぎて行くのであった。

当時の住まいは借家だった。窓は曇りガラスが入っているだけでカーテンはなかった。そのため鍋からの湯気がガラスにびっしりと張り付いて水玉の一つ一つが天井から下がる電球の光を映してキラキラしていたのをはっきりと覚えている。

食事が進むにつれて部屋も暖かくなりその分幸せになるのだが、ふと見た母の横顔が何故か寂しそうであったのが忘れられない。

母は子供二人をつれた未亡人である。来し方行く末の苦労を思う時に己が身の上を悲しく寂しく思う事が度々だったに違いない。子供たちの前で弱音を絶対に見せることのない母ではあったが、私はたしかに母の横顔に何かを感じたのであった。

そうだ母には孝行しなくてはとその時、はっきりと決心をしたものだったが結局なにもしてあげられずに母は平成五年に六十九歳の若さで父の元へと旅立った。

曇りガラスにびっしりとついた露と母の横顔。悲しくもあり、暖かくもあり、悔しさもあった話として私の脳裏に今もこびりついている

平成二十二年九月三日 著

リスペクトされること

もう九年も前のことになってしまったが、私はフィリピンのセブ島にある会社の経営に携わったことがある。経営者といっても現地にはちゃんと現地法人の社長もいて直接的な仕事はないのだが、日本にいるオーナーに代わってお目付け役で椅子に座っているだけのことなのだ。居心地はすこぶる良く、少々暑くても、又、風土病のリスクがあってもなんのその、生涯で一番の職を得たと有頂天になったものだ。

ただし旨い話は長続きしないもの、外国資本に買収されたうえであっけなく旧経営陣はパージされ、たった一年余りで私は失職するのだった。一度でいいから経営者になってみたいと前職の銀行勤務を早期退職してまで飛びついた仕事であったがやっぱりマネーの世界は厳しかった。

しかし結果は一年で終わったものの私は数多くの貴重な経験をさせて貰った。

まず経営者と従業員の関係において日本との違いを痛感した。フィリピンは階級社会である、一握りの上層階級の人達は高度な教育を受けた上、エリートとして社会の中枢に迎えられるが、大多数の国民はそうは行かない。会社においてもマネージャー(経営者)、スーパーバイザー(監督者)、ワーカー(労働者)と身分制度の如く歴然と待遇に差があって、さながら軍隊か、蟻の世界の様でもある。給料の差もひどいもので労働者は当時で一日二百ペソ。監督者は月給で一万ペソから二万ペソ。経営者の私と云うと七万ペソ(邦貨で約十四万円)も貰っていた。そのうえ日本サイドでは別途に役員報酬があるので生涯で最高の報酬を得ていたことになる。

なにも給料の話をしたい訳ではないのだが私が申し上げたいのはそのような差別社会にあるにも関わらず労働者の嬉々とした就労態度である。幸いにも職を得て一日二百ペソの賃金を得ることが彼らにとってどれほど幸せなことなのかを目の当たりにし、経営者として云い難い喜びすら感じるのだった。

フィリピンはまだまだ貧しく、人々はみんな生活に困窮している。家庭にキッチンがある家は少なく多くの人は街頭の露店からの買い食いで命を紡いでいる。パンが一個五ペソ、チキンの丸焼きは一羽が百ペソなので一日の日当があれば取り敢えず一家が食事に困ることはない。そんな彼らは例外なく彼らの会社や経営者に感謝して働いているのである。どこかの国のサラリーマンが夕方の酒場での愚痴三昧とはエライ違いでもある。

そんな彼らが時々使うのが「私は会社をリスペクトしている」「俺は社長をリスペクトしている」という言葉だ。リスペクト(RESPECT)とは敬う、尊敬すると辞書にはあるが彼らの使うRESPECTにはその上に信頼も愛情もみんな一緒になった素晴らしい意味が付加されているのである。私が常にリスペクトされる経営者とは何かを考えながら仕事に就いたことは云うまでも無い。

いちど朝礼で下手な英語のスピーチをぶった事がある。すなわち会社は従業員によって支えられているが、従業員もまた会社によって支えられていると云った内容だったが意外にもウケが良かった。当たり前のことを言ったまでだが、私が結びにお互いがリスペクトすることが大切なのだと説いたのが社員の心を掴んだらしい。

日本の経営者ならこの上に株主、あるいは世界的な経済情勢のことまで考えなければならないのだろうがフィリピンにおいては、もう少し簡単な仕組みで社会全体が動いているのを実感したものだった。

その日の午後、退社する私を見つけた社員達がこれ以上ない笑顔で送ってくれた事がその後フィリピンを去るまでの間の珠玉の思い出になったのも云うまでも無い。

フィリピンは確かに貧しい。しかし人々の心は純粋で笑顔に満ち溢れている。

公共輸送機関がないので私設乗合自動車であるジープニーには客が押し合いへし合いで乗っているがみんなニコニコしている。乗合のオートバイもあるが運転手を含めて五人くらいは鈴なりだ。前後、左右に客がぶら下がって走るのである。これまた例外なく笑顔を乗せて走っている。便利さを享受することが嬉しくて仕方がないのだろうか。豊かさと便利さに慣れっこの私たち日本人も少し前まで全く同じではなかっだのでは・・・・などと考えているとフィリピン航空の成田行きのアナウンスがあって私は搭乗口ヘと渋々向かった、セブ島ともお別れである。

もう少しみんなと一緒にいたかった。マガリーン・サラマット(ありがとう)

平成二十三年四月 著

私は背が小さい。小学校の時から朝礼などでの並び順はいつも二番目であった。考えてみるともう一人背の小さい同胞がいたと思えば些かの優越感もあってしかるべきだが、なにせ後ろには二十数人の行列がある訳で一番目も二番目もあったものではない。目クソ鼻クソの世界なのだ。

ただし背の低いことを恨みに思ったことは一度もない。むしろシャキシャキしてカワイイとかで私は先生によく可愛がってもらった幸せな児童でもあった。

長じて女性が気になり始めた頃も背が小さいことがモテない理由ともならず、割と人気ものとして女性軍のなかでも寵愛を受けていた気がしないでもない。

社会人となり結婚の条件が、高学歴、高収入、高身長の三拍子をウンチク言う女性が割拠し始めたころには学生時代にご縁があった女性とチャッカリ早々と結婚をすませて、これまた直接的な被害は受けずに済んだ。

気の毒なのはむしろ私の奥様ではなかろうか。お付き合いが始まった時から私の身長のことは判っていた筈だが惚れた目には「あばたもえくぼ」だったのかも知れない。とにかく私は幸せ者だとつくづく思う。私には過ぎた女房でもある。

背の低いことのメリットはまだまだある。私の目は当然、人より地面に近い位置にあって、地面に落ちている硬貨などをよく発見出来るのだ。

高校時代に列車通学をしていた頃、最寄駅から高校まで十分程歩くのだがその道すがら「何か落ちてはいないか」と密かに注意しながら歩いていると、拾うわ拾うわ・・・一円玉、五円玉、十円王と一週間に大体一回の割で何らかの硬貨を発見出来るのであった。一年間続けた結果、確か四〜五百円にもなったろうか。ラーメン一杯が五十円の時代だから、そう小さな金額でもない筈だ。

しかし私が云いたいのは拾った金の多寡ではない。ましてやその使い道でも何でもない。何か落ちてはいないかと潜在的に思い続けながら歩いていると必ず硬貨を拾う事が出来るという関係を強調したいのである。

漫然と歩いていたのでは道に落ちている硬貨には気がつかない。やはり「何か・・・」と潜在的に意識することが大切なのだと私は高校生時代から気がついていた訳である。人生は長い、チョットだけ気をつけるとつけないでは、きっと大きな差が出るのではなかろうか。と弱冠十七歳の私は悟っていたのであった。

私の人生も人並みに苦労も困難も度々訪れるが、そんな時こそ「何か良い方法はないか」或いは「何か為すべき事がないか」と自問自答しながら対峙した結果、たいていは何とかなって来たものだった。

潜在意識を持ち続けることは幸せへの架け橋を見つけられることでもある。

平成二十三年四月 著

その昔、私のゴルフスコアは一二〇。ボウリングのアベレージが一二〇。そして血糖値も一二〇と一ニ〇点の三つ揃いの時代が長く続いた。ゴルフは四十年近くやっていてもスコアは進歩せず、一二〇のまんま。ボウリングも往時の勢いもなく一二〇点が関の山だが、順調に高くなったのは残る血糖値のみだった。

当時より医師からは糖尿病の予備軍であるからして食事の制限と運動不足の改善には十分注意するように忠告を受けてはいたが、時はまさにバブル真っ盛りの時代。仕事だ付き合いだと後生楽な人生を送った結果、わが輩の血糖値は順調に上昇し、境界型糖尿病を乗り越えてホンマモンの糖尿病に出世するまでには長い時間はかからなかった。

五十歳を迎えてついに発症し医師のお世話になり投薬が始まったが、その時でさえ男の勲章のように思えども反省とか自重の念は全くなかったのである。

ところが医者の意見は聞かなければならないもの。六十一歳の夏より、とうとう血糖値は二百にも達するようになり、投薬のみのコントロールが限界に来たことを感じたその年の十一月に私は急性心筋梗塞を発症した挙句、救急車に生まれて初めて乗る事が出来たのであった。糖尿病は余病を併発する事が怖いのだと医師も言っていたような気がしたが、まさかこんなにもドラスチックなものだとは予想していなかった。

救急車の中ではいろんなことを考えた。しかし不思議なことにお迎えが来ているとは感じなかった。

意識混濁の有無の確認のためか救急隊員がしょっちゅう私に「以前の痛みが百とすれば今はいくつ?」と問いかける。最初は真に受けて「五十くらいです」とかなんとか云っていたが、正直いって胸の急激な痛みはなく、ただ背骨に鉄の棒を通したような鈍痛は感じていたのを、どのように表現すればよいのか分からなかったので面倒くさくなって適当に「五十くらい」と言ったまでだ。この冷静な判断に自ら「こりゃまだ死なんなあ」と感じた訳である。ただ無意識のうちに般若心経を何遍も繰り返していたのは、やはり「死にたくない、死ぬ訳には行かない」と考えている人間としての本能であったのだろうか。

程なく到着した赤十字病院で緊急手術を受けたが手術中も意識は清明であった。カテーテル担当の医師が「患部に到着しました」と言ったがその直後、背中が熱くなるのを私はハッキリと感じた。モニターを監視していた医師が「血流が開始しました」と言うのも確かに聞いたがその時が私の心臓に平常どおりの血流が戻った瞬間だったのだろう。

二週間の入院とその後の自宅静養で、都合六週間ほど職場に穴を開けてしまったが年末までには復職することが出来た。

最高の医療技術と優秀な医師団のおかげで生還出来たことには感謝のしようがないが、なかでも家族の愛情に支えられ多くの友人の好意に甘え、人生で最大であったろうピンチを回避することが出来たことこそ感謝のしようがない。

与えられている寿命を今後、有意義に全うすることこそ、使命であると肝に命じ家族および社会にご恩返しするつもりだ。随分と借りを作ってしまった。

それにしても閻魔様は「こんなんいらん」と私を帰して下さったのだろうか。時あたかも民主党の政権交代の最中、「事業仕分け」が流行語になっていた頃である。私も仕分けされた挙句、もう少しこの世の苦労をしなさいということであったのか。

南無大師遍照金剛

平成二十三年五月十日 著

ジャコ天とは宇和島名物の小魚をスリミにした揚げ物であって小骨がジャリジャリとする食感になんとも云えない風味がある。私の好物の一つである。そのジャコ天に永遠の謎が湧き上がったのは、もう五年も前の四国遍路の道すがらであった。

松山近辺の四国遍路は徳島を早朝に出発し、六十番の横峰寺を経由して松山に入るのが常であるが、昼食はいつも松山高速道の石鎚サービスエリアとなる。その日もちょうどの時間になったので何時もの軽食コーナーに立ち寄ったのが運の尽きとなるのであった。

券売機の前で暫く思案投げ首、「なんにしようかな」と迷っていたが「ジャコ天うどん」の文字が目にとまった。ということは「ジャコ天そば」もあるに違いないと信じ券売機のボタンを探してみたが、どこにもない。もう一度見てもやっぱり無い。

かくなる上は・・・と「ジャコ天うどん」の食券を求め窓口で「ジャコ天そばっ!」と大きな声で発注した。

問題はその直後に起こった。「ジャコ天うどんですね」と店員の返事に「ジャコ天そばだが食券がないのでうどんにした。そばにしてよ」と返したが、当の店員すごい困惑顔で 「食券が無ければ出来ません」とスマシテいる。これでスマナイのが私である。

「なんでやねん!うどんの上に乗せるか、蕎麦の上に乗せるかだけの違いでしよ。出来ない訳がないじゃない」と私も負けてはいなかった。しかし店員の困った様子を見て私も意地を張るのもここまでと察して、「じゃウドンでいいよ!」と妥協した。

かえすがえすも不思議でならない。ウドンもソバもあれば上にジヤコ天を乗っけるだけで「ジャコ天うどん」も「ジャコ天そば」も出来る筈だ。事実「天ぷらうどん」のすぐ脇には「天ぷらそば」のボタンもあった。何故か「ジャコ天そば」だけが無いのである。

ジヤコ天が蕎麦には合わないとの考え方もあるが、そうは行かない。違うサービスエリアで私は確かに「ジャコ天そば」を食べた記憶がある。

ということは「ジャコ天そば」が無いのはここだけなのだ。納得がどうにも行かないまま食べた「ジャコ天うどん」は美味しくなかった。

こんなことで腹を立てる様ではまだまだ四国遍路の修行が足りない証拠だと自戒を込めて言い聞かせ、お大師様に恥ずかしくも思った事件であった。

松山からの帰り道には、上り線の石鎚サービスエリアがある。念のために立ち寄り軽食コーナーの券売機を確認すると、なんとこちらには「ジャコ天うどん」も「ジャコ天そば」もしっかりとあるではないか。ますますワカランようになった。

南無大師遍照金剛

平成二十三年五月 著

ある日曜日の午後、妻のちょっとした買い物に私は付き合わされることになった。どうせ何にも予定がなく家の中でブラブラしていたものだから、きっと妻は同情して私を誘ってくれたのであろうと勝手に決め込み、二人のデートは始まった。

案の定、買い物といっても急ぎのものではなく彼女の老眼鏡が合わなくなったので眼鏡屋で検査をするだけの事だった。市内の眼鏡屋までは自宅からものの十分で到着、用件を終えれば後は何もする事がなくなりそのまま香川県までドライブと洒落込むことになる。 目的地は三本松の厄除け寺である「與田寺」となった。心臓発作で緊急入院する以前からお参りだけは欠かさなかった寺ではあるが、病後は以前にも増して家内と一緒に尋ねる「アリガタイ」お寺さんである。

ご本尊は薬師如来で香川県ではかなり有名な、お薬師さんであって善男・善女のお参りの線香が絶えない名刹でもある。また四国八十八箇所の番外のお寺でも知られていて時折、巡礼の姿も見受けられる。若い坊さんの修行の寺でもあるのか、大勢の僧侶も住まっているようだ。いつも綺麗に境内の清掃が行き届き、とにかく清清しいお寺であって訪問の度に何とも云えない安心感とくつろぎ感を頂き、私の好きなお寺さんの一つである。

しかし本題はこの與田寺のことではない。道すがら見つけた通行量調査のアルバイトのことなのだ。交差点の端っこで、数名の男性がカウンターをたくさん並べた前で座り込み、カチカチとカウンターを真面目に押しているのであった。家内は何をしているのかが理解出来ずにいる様だったので、ここぞと経験に勝る私の出番となった次第。

そもそも通行量調査のアルバイトとは私が大学一年生の時に高崎市にて実際に経験したアルバイトなのである。仕事はいたって簡単、自分の担当の自動車が通過する度に、カウンターを一回押すだけの仕事なのだ。強いて云えば上り、下りの区別があるので通行量の多い時間帯は自然と目が回るのが難であったが、就労時間が長いのにも閉口した。

すなわち、午前十時から翌朝の午前十時までの二十四時間勤務であって三名一組で二交代制ときたものだ。食事つきで、確か報酬が二千円と聞いたものだから飛びついたのだがやっぱりラクして金儲けは出来ないことをつくづく勉強させられたアルバイトとなる。

学生寮の同僚六名が志願して寝袋持参で現場へ到着するや、大きな国道の交差点の隅にある掘っ立て小屋に陣取り、私たちの仕事は始まった。もう寒くなり始めた十一月の終わり頃でなかったろうか。

二交代はどの様に運用しても構わないとのことだったので取り敢えず二時間交代で三名が交代することとし非番の時は寝ようが遊びに行こうが自由とした。

最初の交代は午後十二時なのだが十一時三十分には一回目の弁当が届いて一同感激した。

近くの食堂のオバサンと思しきが縄で編み上げた買い物袋のようなものに丼を三つずつ入れて両手でふうふう言いながら届けてくれたのは「カツドン」だった。

一同、色めき立ったのは云うまでも無い。貧乏学生には「卵ドン」か「親子ドン」が分相応というもので「カツドン」は破格のご馳走なのだ。みんな黙ってガツガツと貪り食ったのをハッキリと思い出す。「いいアルバイトだなあ」と思ったのは私だけではなかった筈だ。

ところが地獄はその後、すぐにやって来た。睡魔である。休憩の三名は昼寝が出来るが当番の三名はそうは行かない。パイプ椅子に座ったままで、いつ来るか分からない自分の担当の車種を見落とさないようにしなくてはならない。

私の当番は大型トラックとバスとその他の重量車両なので、そう頻繁には前を通過しない代物なのだ。やっぱり予想どおりにコックリコックリやってしまった。

ハッと目が醒めると十分位は寝ていたので、申し訳に三回くらいカウンターを押しては、またコックリ、コックリ・・・二時間の当番はすぐに終わった。

いまから考えると何の為の交通量調査なのかは知らずにやっていた。きっと当時の通産省のオエライさんの発想で国道の拡幅の必要性などを調査していたに違いないのだが、居眠り学生が適当にカウントした大型自動車のデータがそのまま使われたのではなかろうかと考えれば、四十数年を経過した今、背筋が些か寒くなる。

深夜ともなれば今度は寒さとの戦いとなった。さすがに居眠りはしないが足元からシンシンと冷えてくる。群馬の晩秋はこれほど寒いものかと痛感した。カウンターを押す手指は感覚がなくなってくる程だった。

交代時間には寝袋なのでこちらは寒さ知らず。天国の二時間となるがすぐに次の交代時間が来て、たたき起こす同僚が悪魔に見えたものだった。

何回かの交代を繰り返し翌日の午前十時にはお役入らしきがやって来て、「ご苦労様」とめいめいに二千円を手渡してくれた。弁当は昼、夜、夜食、朝と都合四回出たが、何故か全て「カツドン」だった。最後は見るのも嫌になっていた。

きっと例のお役人が「学生さんにはカツドンが一番だんべ」と独断したのだろう。

妻と見つけたアルバイトの人は真面目に一生懸命な顔をしてカウンターに向かっていたが当時の私たち学生のなんと「いい加減」なことか。反省しきりである。

それにしても寒さに耐えていた夜明け時、赤城山を赤く染めながら登る朝日のなんと美しかったことか。反省と同時に感激まで思い出す女房とのデートドライブであった。

平成二十三年六月 著

毎年六月も半ばになれば、必ずやって来るのがマメアジ釣りのシーズンである。マメアジとはマアジ(トツカアジ)の子供だが一般的には体調が五〜七センチの小鯵を云う。

この小鯵釣りは私の最も得意とするところであって数釣りには些かの自信もある。本来、難しい釣りではなく仕掛けも市販のもので十分で竿もエサもみんな同じである。

しかしやはり技術というべきか釣り人によって釣果の差が露骨に出るのも、このマメアジ釣りの面白いところでもある。そしてこのシーズンが来れば思い出すのが死んだ弟のことだ。

私には弟がいた。五歳違いだが幼い頃のこの五歳の差は絶対的なものであってしばしば私は暴君の如くに振る舞い、小さな弟は可哀想にいつもペチャンコになっていた。しかし云うことを聞かなければ遊んでもらえないとあっては「ニイチャン・ニイチャン」と私に必死にくっついて来るものだから、まんざらでもない優越感を感じながら、私は兄責風を吹かせまくっていた幸せものだった。

「アニキイー!きたぞお、早いとこ行かんかあ」と夜も明けない四時前に私の家の玄関で大きな声を出し迎えに来てくれるのは有難かったが近所にはヒンシュクを買っていたのではなかろうか。もうお互い四十歳も越えた、いいオッサンなのに遊びに行く時は子供の時と全く同じである。エンジンの音にも気を遣いながら自宅を出発するや車内では二人の釣り談議が全開となり喧しいことこのうえない状況になる。

「今日は負けへんでえ」と毎度聞きなれた弟の台詞だが、二人はいつも釣ったマメアジの数を競っていた。多い時は二百匹、三百匹と釣れる小さな鯵の数を数えるだけでも大変な労働なのだが、釣りを終われば必ず勘定して勝敗を決していた。

勝つのは何時も私だった。しかも一・五倍くらいの差をつけての楽勝なのだが、弟は座った場所が悪かったとか潮の流れが違っただのと、それなりの言い訳を作って決して素直に敗北を認めないのである。

負ける原因を私はとっくに判っていた。すなわち彼は非常に慌てる性格でマメアジが食いつけば竿先がピリピリとなるのに辛抱が出来ずにすぐ上げてしまうのである。仕掛けはサビキ仕掛けなので針は七本ついている。理論的には一度に七匹まで同時に釣り上げることが可能なのだが、彼はそれが待てない。地合が良くなって大釣りのチャンスが来ているにも拘わらずにだ。おまけに竿を上げる速度が自然と早くなるのか、せっかく釣れているアジもポタポタ落ちる。アジは口が弱くて針から外れ易いのである。

「満タンだあ」と七匹が連をなして釣れているのをすぐ隣で釣っている弟の目の前で見せびらかすのも私の密かな楽しみの一つでもあった。あせった彼は前にも増して折角釣れているアジをポタポタと海に帰すのであった。

阿南市は中林漁港で繰り返される、二十年も前の光景であった。

そして今年も私は一人、この中林漁港にやって来た。六月の最初の週末なので釣果の期待は薄かったが、あにはからんや三百五十六匹の大漁である。

「朋男よ、ニイチャンはなあ三百五十六匹も釣ったんぞ」と、とっぷりと日が暮れた漁港の岸壁で独り言をつぶやく私だった。弟の死からもう五年経っている。

平成二十三年六月 著

必殺 集金人

群馬の大学を卒業したが就職は地元徳島の銀行であった。最初から銀行に就職するつもりではなく、某女性下着メーカーを希望していたのだが、関東の名もない田舎大学はダメと丁重に断られた結果、転進せざるを得なかった訳である。

ゼミの教授に相談すると、即座に下着メーカーの人事部まで電話をして「ゼミで一番の優秀な学生だが宜しく頼む」とまで云って下さったにも拘わらずダメだった。

きっと嘘がバレたのではあるまいか。私がゼミで一番の訳はない、むしろヤッカイモノだったのだから。

ともあれ就職先に選んだのは地元の阿波銀行だった。二年先輩が先に入社していたものだから彼を訪ねてみると、本店へ行って「入れてくれ」と言えば何とかなると教えてくれた。早速本店を訪ねたものの何処のどなたに会えば良いのかも分からず、取り敢えず窓口のお姉さんに声をかけた。

「ここに入りたいのだけれどどうすれば良いのですか?」

驚いたのは若い女子行員、慌てて後ろの方へ逃亡をはかり暫く帰って来なかった。

しかしさすがは地方を代表する企業、十五分ほどすると人事部の課長代理さんとやらがやって来て、「こちらへどうぞ」と二階にある応接室まで連れて行かれた。この課長代理さんこそ私の恩人となる人なのだ。

今もってお付き合いを頂いているこの方は親切に入社試験の要領を教えてくれたが、最後にだれか支店長の推薦が必要だと言った。銀行など縁のない私には支店長の知り合いが居る訳もなく困惑していると、意を解してか彼は続けて、「君の住所の管轄は福島支店だから今から福島支店長を紹介してあげよう。その後は君の努力と運次第だ。」

目の前で彼は福島支店長に電話をしてくれた。今から学生さんが行くから気に入ったら推薦状を書いてくれとも云ってくれた。

訪ねた福島支店長は粋な人だった。「ワカッタ!そんなに入社したいのなら推薦状を書いてあげよう」といって、私の面接など五分で切り上げ硯を出したと思うと墨をせっせと磨り始めるのである。

「これを持って人事部へ行きなさい」と支店長は巻紙に黒々と墨字をしたためた推薦状を私に手渡して下さった。何だか熱いものを感じたが「ただし人並みの成績は取ってもらわないと困る」と付け加えられた時には流石に身の引き締まる思いがした。

「有難うございます」としか云えなかったが感謝の気持ちは精一杯伝えたつもりだった。

大学三年生の冬休みで街は年末の準備で慌しさが増していた時の出来事だったと記憶する。

翌年の六月には入社試験が東京支店で実施された。朝一番の列車で上京すべく高崎駅の八番ホームに私はいた。朝食代わりに駅ホームの立ち食い蕎麦をかきこみ、お汁をすする間もな<発車のベルに急がされ飛び乗ったのは急行「赤城」だが、国定忠治の「赤城の山も今宵限りか」じやあるまいに、この日、私と赤城山との別れは約束される事となった。

東京支店には例のお世話になった課長代理さんが出迎えてくれ、受験申し込み書の印鑑の欄に私が持参した印章を自らが丁寧に押捺して下さった。自分のハンコだから自分が押すものだと思っていたので、課長代理さんが私の代わりに押捺する姿をみて改めて自分を推薦してもらった事に感謝すると同時に責任感も感じ、背筋がゾクッとしたことを思い出す。

内定通知はニ週間後に下宿に届き、夏休みを前に私は学生時代で最良の時期を迎える事となる。当時は「企業訪問」などという言葉も発想もなかったが私の行動は今から考えると「企業訪問」のハシリではなかったろうか。

ともあれ私流企業訪問からニ年後の春、阿波銀行に入行した私だった。入社前の社内報の自己紹介には「地域の経済の発展に・・・」とかなんとか日経新聞から引用した難しい言葉を並べて体裁を整えたものだが新入行員時代は理屈も何も通用しない体で覚える銀行業務に明け暮れた。すなわち一日分の伝票を一冊に綴りこむ作業とか、本店からの現送と称して多額の紙幣とずっしりと重たい硬貨の袋の運送の手伝い、或いは「必殺集金人」との粋な名前をもらって、商店街アーケードの売り上げ金の集金を専門に担当した。

もとより銀行員になったからと言って、格別なプライドもなかったものだから「必殺集金人」と呼ばれようが、硬貨袋の「ドンゴロス君」などと言われても恥ずかしくは感じなかった。

むしろ楽しく毎日が充実していた。商店街は現在と違って大変な売り上げがあり、集金する金額も半端ではない。一日かかって自転車で走り回り、一万円札が十二束、千円札を二十四束も集金して当時の記録を作ったのも私であったからマンザラでもなかった。

必殺集金人は三年生行員までの若手が四、五名ほどいたが二年先輩は慶応大学卒の偉い人だった。「ケイオーのなれの果てー」と大きな声をあげながらオートバイを走らせて集金に回っていたのを懐かしく思い出す。もう四十年も前の話となってしまった。

しかし例の人事課長代理と福島支店長のご恩は決して忘れない。

平成二十三年七月 著

仕事で東京出張の空き時間を利用して新橋駅前にある鉄道マニア向けの小さな店にフラツと入ってみた。やっぱり鉄道オタクと思しきが沢山いて、やれ「この列車の車両は昭和三十九年製のものである、その証拠に屋根に乗っている冷房機が四つしかない」とか「四国カラーのキハ○○式特急デイーゼル気動車は今では振り子式キハ○○に代替されていて非常に珍しい」とか、やたら専門家ぶって展示されている鉄道模型のウンチクを言いながら大きな態度をとっていて、私など素人が入る店でない事は最初から明白だった。

せっかく来たのだからと何か土産はないかと詮索していると、古本の時刻表が目にとまった。それも昭和四十五年出版の交通公社時刻表である。

ジーンと思い出してくる出来事があった。急いで宇野線の東京行きのページをめくると宇野発十六時十分、東京着翌朝六時三十分の急行「瀬戸」が載っている。懐かしいのと当時の悲しかった思いが複雑に絡みながら私の脳裏に四十五年前の記憶が鮮明に蘇るのであった。

今でこそ四国と本土は三本もの橋で結ばれ、鉄道の高速化と高速道の整備も相まって、四国各地から上京することはさほど苦労な旅行ではなくなったが、私が高校四年生(大学浪人一年生とも云う)の時代は徳島から東京へ行くのは簡単で楽なものではなかった。

忘れもしない昭和四十一年十一月二十二日午後一時すぎ、私は徳島駅発の高松行き急行「阿波」の車中に居た。東京までの長い道中の始まりに際し特別な思いも目的もなかったが何故か遠くへ行きたかったのだ。浪人生活に疲れが出たのか、はたまた思いどうりに自分の学力が伸びないことに対する焦りからか、とにかく遠くに行きたかったのは確かである。

海路、大阪まで行き新大阪より新幹線を乗り継げばもっと楽に東京まで行けるのだが、浪人の身の私には金銭的な問題から格安のルートしか選択肢はなかった。

果たして東京までの旅は大変だった。まず高松駅にて宇高連絡船に乗船するところからその苦労は始まる。つまり連絡船では絶対に着席せずに約一時間の航海中、乗船口にて立って我慢する。当時は連絡船も満員で立っているだけでも大変なのだが効果はすぐに出る。

宇野の桟橋に連絡船が着くや否や、乗船客は先を争って宇野駅のホームを目指して走るのである。西宮戎の一番福の争奪と似ていて、開門と同時に大勢の乗客がドッと駆け出すのだ。もちろん急行列車の座席の確保の為である。

急行「瀬戸」は二等自由席が六両、あとは食堂車、一等指定席車、一等寝台車、二等寝台車そして郵便車の編成であり我々二等兵は早い者勝ちで座席が確保される仕掛けなのだ。

連絡船の中で椅子に座ってくつろいで居た者は、当然この座席争奪戦に敗北し東京までの約十四時間を通路やデッキで我慢を強いられるハメとなる。

いざ座席が確保されたと言っても、決して快適な乗り心地ではない。四人が向き合って二人ずつ座るため膝がくっついて足を伸ばすことも出来ない、背もたれはニスを塗りたくった匂いのする板だけであり、しかも垂直だ。リクライニングシートいう言葉はその後暫く経って知ったものであった。乗客四人がまんじりとも出来ず、互いにニラメッコ状態で東京までの十四時間はさすがにキツかった。ただ当時は誰も不平も言わないでお互いが気をつかいあって仲良く我慢していたものだった。

岡山駅からは弁当売りのお嬢さんが乗ってきて、あまりの可愛さに思わず買ったのが名物「祭り寿司」だ。私の席の全員が同じ弁当を買ったものだから、食事は自ずと楽しいものになった。

すぐ前の紳士から「君はどこの学生さんかね?」と尋ねられ「余計なことを・・・」と感じつつ、「浪人です、来年もう一度頑張ります」とだけ返事するのが精一杯で心底、悲しくなった。

すぐ横のオジサンは船乗りで今治の実家に休暇で帰り、これから鹿島港の貨物船まで戻るとのことだった。もう一人いたはずだったがその人の事は残念ながら記憶がない。

名古屋が近くなった頃だったろうか、前の紳士が「ちょっと行こう」と声をかけて私を食堂車へ連れていって下さった。勿論、食堂車なんて始めての経験だったが勧められるままにビールとハムサラダをご馳走になった。

来年の受験は頑張りなさいよ、受かったら連絡をくれといって名刺を頂いたが何処かの会社の社長さんだった。翌年の志望校の受験にはまたもや失敗、滑り止めの大学への転進を余儀なくされたが、その旨報告すると「おめでとう、大学ばかりが人生じゃない」との内容の返事までくださった。今ではその紳士の名前も会社も顔すらも、すっかり忘れてしまったが、あの時、ご馳走になった事だけは決して忘れない。さりげなく私を励まして下さった好意に今もって、ただただ感謝している。

その後、急行「瀬戸」の運行はなくなり、特急寝台「サンライズ瀬戸」という贅沢な寝台列車となって現在も運転されている。試しに利用したものの快適な睡眠は約束されこそすれ、何の感激も出来事もなく東京に到着した。

あの頃、私は確かに辛かったが一方で何かキラキラするものを感じていた。今でも岡山駅では必ず「祭り寿司」の弁当を買うのが習價となっているし、食堂車ではハムサラダを注文しなければならないと信じている。JRに食堂車が無くなってハムサラダの機会は失われたが、「祭り寿司」の機会はこれからも続く・・・青春の多感な時期に刷り込まれた習慣はちょっとやそっとでは消えそうもない。

平成二十三年七月 著

昭和四十五年の夏休みは私の大学時代最後にして最良の休暇となった。就職も内定し講義の単位もほぼ取り尽くし残るはゼミの論文だけとなっていたので卒業まで「あとのはんとしゃあ、ねてくうらあせえ」の身分なのだ。

七月に入るとすぐアルバイトを探した。幸い市内のデパートの口があったので飛びついたが、このバイト何と、婦人服売り場の売り子だった。デパートと聞くからには多分配達か何かの外回りの仕事と思っていたのだが現場に案内されて「明日から頑張って売ってくれ」と主任に言われた時は、正直「辞めるなら今のうち」と真剣に考えた。

だが待てよ、売り場には若くてカワイイ女の子がウジャウジャいるではないか。これも何かのご縁ではと自分に言い聞かせ、はたまた卒業論文のテーマとしていた「マーケチング」の実践的研究にも役に立つのではと都合の良いことばかり考えて、エイヤッと決心をして例の主任に「宜しくお願いしまーす」と媚まで売るのだった。

翌日から早速、勤務したが何せ婦人服専門のデパートだから当然お客は女性ばかり、私の担当した売り場はブラウスの特売場。オバサンやらオバアサンが取りっこしてシワクチャになったブラウスをきちんとたたみ直して陳列し直すのであるが、すぐに元の木阿弥。 なんども「このクソババア」と言いたいのを我慢していたが救いは売り場担当の正社員の美人お姉さまだった。とても親切にしてもらって「学生さんもオオカ大変ダイネ」と流暢な群馬弁でいつもフォローをしてくれるのである。お陰で約一ヶ月の期間限定のアルバイトは無事勤め上げて月末には待望の給料をもらったが、これで北海道周遊券が買えると思えば苦労も消し飛んだ。

七月三十一日まで働き八月一日の夕方に勇躍、私は上野駅のホームにいた。二週間の北海道周遊の旅の始まりである。

北海道内なら国鉄の急行列車は乗り放題との周遊券だったがいざ旅行するとなると急行列車などを利用するのは数えるほどで、たいていは鈍行列車のお世話になるしかなかった。どうりで十四日間、八千円で安い筈だ。上野・青森間は往復とも三等急行列車の「八甲田」で十二時間たっぷりと真四角の硬い椅子で修行をさせてもらった。

北海道旅行そのものは概ね順調で多くの思い出と、人との出会いに感謝する旅行となったが如何せん金銭的には窮屈だった。もとより切符を買えばアルバイトの給料の残金が一万円しか残らなかったので最初から分かっていた事なのだがテント、なべ・かま持参の無銭旅行のカニ族スタイルで二週間の旅程を乗り切った。

しかし地獄はやっぱり待っていた。

当時の北海道旅行は函館に始まり函館に終わると相場が決まっていた。一部の裕福な人のみ空路、札幌の発着が許されていたが残念ながら我輩の辞書には「飛行機」の文字は最初から無いのである。

函館まで辿り着けばあとは連絡船で青森へ、そして例の修行列車の急行「八甲田」の旅程を残すのみとなるが体力には余力があっても金力が瀕死であったのは云うまでも無い。青函連絡船に乗船したのは夕方でちょうど食事時間である。おおかたの客は船内で求めた弁当を楽しそうに食べているのを横目に、「もうすこし我慢だ。急行に乗ってからでも遅くは無い、明日の朝までなんとか持たせなくては・・」と私は自分に言い聞かせていた。

船内の売店には旨そうな弁当が三種類並んでいた。すなわち「さけ弁当」「かに弁当」「ほたて弁当」である。おのおの二百円とあるが私の所持合は三百円少々也。どう考えても今は飯など食ってる場合でないのは明白だった。「なあに青森でパンを買い込めば明日は東京に着く、東京には友達がいるからなんとかなる」と我慢した。我ながら惨めな話であった。

しかし世の中には神様がいた。いや北海道だけにカムイ様がいた。

連絡船内で私はたくさん並んだベンチにいたのだが、函館を出港して一時間もすれば後ろのベンチが賑やかになって来た。見ると私と同じ学生と思しき三人がトランプのポーカーに興じている。小銭が賭かっているのか皆の目が血走っている。

暫く後ろ向きに座席から覗くように観戦していると私を見つけた一人が声をかけてきた。

「一緒にやれへんか、みんな負けても二百円や」と馴染みのある関西弁やおまへんか。

二百円負けてもあと百円少々あればパンくらいはなんとかなる・・・

もともとポーカーは学生寮の徒然に後輩どもを誘っては金を巻き上げてきた私だ、少々の自信はあったので「ほな、入れてもらうわ」と賭場にワラジを脱いだのであった。

一時間も経たないうちに結果は出た。他の三人分のマッチ棒(チップ代わり)をすべからく巻き上げた私がそこには居た。みんなが二百円ずつ私に払ってゲームは終わり。一時間で六百円だ、旅費を稼いだ例のアルバイトは一日七百円、なんとボロイことか、カムイ様有難う、北海道は良いとこだ。と心から感謝した。

すぐに駆けつけたのは船内の売店であったことは云うまでもない。かに・さけ・ほたての三種類の弁当を一つずつ買って六百円は無くなったが、幸せは六千円に相当するほどにも感じた。空腹だったので「さけ弁当」と「ほたて弁当」はすぐに食べ、残る「かに弁当」は列車の夜食にとって置く事にした。

青函連絡船の大博打・・・終わりよければ全てよし。 幸せだった。

平成二十三年七月 著

東日本大震災に友人を偲ぶ

東日本大震災発生の一報は仕事中に車のラジオで知った。

ここ徳島でも揺れは感じたらしいのだが如何せん走行中の車中では何も感じなかったのだ。ただラジオの地震速報は直後よりかなりの緊張感をもって報道されていた。震度は七強、津波の高さは六〜七メートルとの事だったが、当初は我が耳を疑ったものの震源が仙台沖と聞<に及んで全身の身の毛も同時に逆立つのであった。

「相馬のT君と石巻のM君が危ない!」と確かに感じた。

私は北関東の高崎にて四年間、大学に学んだ。昭和四十二年から四十六年までだったが、もう四十年も前の話となる。ともあれこの四年間に私の青春の大抵の思い出は凝縮されていると言っても過言ではなく、とりわけ学生寮にいた三年間は特別思い出深い時期でもある。

在学中の友人は全てこの学生寮で知り合った先斐・同輩・後輩なのだ。その中の二人がT君とM君である。T君は私が三年生の時の同室の一年生。M君は私が一年生の時の隣部屋の一年生だった。T君とはその後「十一号室会」なるものを結成して卒業後も定期的に会う事が出来るのだが、一方のM君とは一年生の終了を記念して伊豆半島を一緒に旅行までした仲だったのに、その後の交友は全くなく名前を記憶しているに止まった。

テレビには津波が相馬市の田畑を飲み込みながら猛烈な速度で内陸部に押し寄せる映像が早くから流れたが、その凄まじさに正直、「もうダメだ、T君が死ぬ」と思った。

この様な時には電話は絶対繋がらない事は知っていたが、念のため架けた携帯はただ無機質的な音を「ツーツーツー」と綴り返すだけだった。

その頃、相馬ではT君がやはり死に直面していた。T君は老人介護関係の仕事に就いていて地震発生時は施設のバスを運転中だったのだ。ほどなく襲ってきた津波は彼の運転するバスをも巻き込み、浮んだ状態でかなりの距離を流されて行ったのだそうだ。

そのうち何かに引っ掛かり止ったのは良かったのだが今度は見る見る内に水没して行くのだった。水は首の所まで上がリバスの天井との僅かな隙間にやっと頭だけ残した時にはさすがに彼も覚悟を決めたとの事。その彼がきっと発信したに違いない何かの波動が私には確かに伝わっていた。

一方、石巻のM君も死と直面していた。彼は地震直後には高台にある公民館で水墨画のサークル活動をしていたそうで、猛烈な揺れに即座に津波を予感した彼は車で港の近くにある自宅まで帰って行ったのだそうだ。

自宅には奥様が一人で残っていた事を心配したのも当然だったのだろうが、悲しいかな今回の災害は過去の記憶とか記録をはるかに超える大きさだった。

M君は震災から暫く経って自宅近くで瓦礫に埋もれたマイカーの中で変わり果てた姿で発見されたが奥様は未だ、行方が知れない悲痛な結果となっている。M君の無念さを思うとき、やはりあの時、彼が発信した何かの波動が私に伝わっていたのだと確信する私であった。

石巻のM君は色白の男前である。剣道部で活躍して主将まで精進した立派な人物だった事が今更ながら口惜しい。隣の部屋の同級生という事で、学生寮時代の苦しい一年生時代の苦労を分け合った仲でもあった。寮では一年生は奴隷、二年生でやっと平民。三年生は神様とのオキテがあった。M君は二年生で退寮したので平民のままだったが、私は三年生の神様に登りつめた幸せ者だった。

そんな彼との唯−の思い出が伊豆半島一周旅行である。彼と同室の先輩であった北海道のSさんと三人で伊豆大島から旅行は始まった。勿論テント・食料持参の貧乏旅行だ。

三月の初旬だったと記憶するが、波浮の港で春一番の暴風雨に遭遇、港を見下ろす高台にあった旧日本軍のトーチカに避難して一夜を明かすことになったが明くる日も天候は回復せず、やむなくもう一夜を覚悟していると夕刻に私たちの様子を見かねた近所の住民が自宅に呼び寄せて泊めて下さった。正直ホッとした。

その時、M君が言った「これで見られないと思っていたテレビの連続番組が見られる。」 直後に私とM君の喧嘩が始まることになる。すなわち私か「なんだコノヤロー、人のお世話になるのを感謝するのが一番で番組の心配をするなど不謹慎」と 説教したことにM言は「何もそんなに叱らなくたって良いじゃないか、感謝は当然している。」 といった内容だったが今から考えるとトーチカで何十時間も足止めを喰って皆がストレスを持っていた事が全ての原因ではなかったろうか。

先輩Sさんの「おい、いい加減にしろ。明日チョコレート買ってやるから仲直りしろ」の一言で私たち二人の険悪なムードは瞬間的に雲散霧消した。

何故、チョコレートだったのかは今も謎であるが兎に角、簡単に仲直りした。S先輩は北海道では、お寺の跡取りで僧侶の資格を持っている話は聞いてはいたが、さすがに説教に迫力があったと記憶する、しかし何故チョコレートだったかは判らないままだ。

そのM君は亡くなった。卒業以来の音信もなく半ば忘れかかっていた思い出が突如として私の脳裏に蘇ったのはどうしてだろうか。また震災当日に確かに感じた不吉な予感は何だったのだろうか。七百キロも八百キロも離れた場所に居て二人が発信したサインが果たして本当に伝わるものなのだろうか。ご冥福をお祈りする他はない。

平成二十三年八月 著

私は人間なんて誠に身勝手な生き物だと常々感じている。まず何時までも生きられると信じている事から可笑しな話だ。

英語では Man is Mortal と云う。「人は死すべきもの」という意味だそうだ。

般若心経でも「色即是空 空即是色」と説かれ、つまりはこの世に存在する物は全てが空しいものであり、存在そのものが否定されるが、その否定された空しいものこそこの世に存在するものの実態である・・・・とかなんとか。

私にはどうも難しくて理解が出来ないが、云われてみればなんとなくナルホドと思うのである。どうやら何時までも生きられないのが人間なのだと云うことではあるまいか。

高邁なウンチクはさておき、今年もお盆の時期がやって来た。お盆は現在生きている者と故人との接点であり故人を偲ぶチャンスでもある。なにかと忙しくなった現代にあっても、せめてお盆の頃だけは日頃の欲徳から離れて亡くなった父や母、そして弟のことを偲び、現世に命を得ている我が身の幸せを再確認すべきではなかろうか。

弟の命日が八月五日だから、八月はお盆の入りの迎え火と、送り盆を含めて都合、三回はお墓参りに行く私は大変なのだが、前日に草むしりをしてシキビを準備するのは妻の仕事なので暑い盛りだから妻はもっと大変だとは思う。

お墓参りの度に思い出す事がある。弟の納骨の時の話だ。もともと墓には父と母の遺骨が並んで納められていたのだが、そこに突然の弟の死により三人分の遺骨が並ぶことになった。

さて弟の遺骨をどの様に配置したものかとかなり悩んだ結果、やはり順番は守るべしと父母のすぐ左隣に安置しようと決めていたのだが、いざ納骨の日が来て私はなにか納得が行かないでいた。そもそも弟をイジメ倒して来た私だけにある不安感が拭い切れなかったのである。

つまり、生きている間は私が五歳年長だからこそ、その差を十分に利用してご利益を享受してきたのだが、私が死んだ後には仏様としては弟が先輩となり今度は弟が偉い立場になるのではと心配になって来たのだ。

「お久し振り!また一緒になったなあ。だけど兄ちゃん、仏様としてはオレが先輩であることは忘れんようにな。」と云われるのは目に見えているのだ。

そこで納骨直前に私の得意の悪知恵がまたぞろ働いた。

「よっしゃ!一つ離して並べておこう。こうすれば次に拙者が来た時には弟の右となり序列が守られる。妙案だ!」

たわいもない事かも知れなかったが私は以外に真剣だった。あの世とやらで弟に再会するのは良いのだが、私にイビラレたのを根に持って、まさかじゃないが彼のパシリなどをさせられたのでは浮ばれない。せめて遺骨の並びだけでも今の内から確定しておこうとの名案だったのだ。

その後五年ほどは誰にも内緒にしていた話だったが、平成二十一年に急性心筋梗塞とやらで入院騒ぎをおこし危うく弟の所へ連れて行かれる所だったのが奇跡的に延命したのを契機に「これは弟が助けてくれたのでは・・・」と考えるようになった。

弟は同じ心筋梗塞で緊急入院を二度も繰り返したうえ亡くなったのである。

「兄ちゃん、まだ早いよ!頑張れよ!」 と云ってくれた気がしないでもない。

翌年のお盆には霊前に「ありがとう。お陰で生き延びたよ。」とお礼を言ってお参りしたが、やはり気に掛かるのが例の遺骨の並び順であった。

何となく罪悪感まで感じるので、お迎え火を焚きながら弟の遺骨を両親のすぐ脇に戻してやろうと、私はお墓の石の蓋を開けるのであった。

がしかし、唖然とした。なんと弟の遺骨はチャッカリ両親にくっついて鎮座しているではないか。不思議だった。確かに一つ離れた所に安置した筈だったのに・・・・・

今年もお盆がやって来て、いつもと変わらずお墓参りをする私たち夫婦だったが、思い切って妻にこの不思議な話をしてみた。

妻は別に驚く様子でもなく、「やはりお父さんは優しい人だから、最後になって思い直してくっつけて安置したのでは・・・」と言ってくれた。

なんとも云えない安堵感に包まれ、ホッとして幸せになった。

しかしまさか弟の遺骨が勝手に両親の隣まで移動したのではあるまいな。ちょっぴり不思議な思いも拭えない出来事である。

平成二十三年八月 著

アルバイト いろいろ物語

学生時代とアルバイトは切っても切れない関係にあった。授業料の支払いの為ならまだしも、食べてゆく為だけのアルバイトも数多くした。いや、せざるを得なかったのだ。

とにかく何でも経験とばかりに手当たり次第にやってみたが中にはひどいものもあった。

しかし世間様の暖かさが今よりもずっとあり、時間の流れも穏やかだった為、概ね足るを知る学生時代をすごす事が出来た。印象に残り、尚且つ私の生活を支えてくれた主だったアルバイトをオムニバス方式で綴ってみたい。

(一)家庭教師 四軒

一軒日。学生寮に人寮した日から私の金欠病は始まっていた。所持金七千円の中から一か月分の寮費四千五百円を支払えば残金は二千五百円である。これではすぐに破綻すると察し、その日のうちに寮の管理人であるオジサンに直訴に及んだ。オジサンすぐに学生課のオエライサンに電話して「困ってる学生さんがいるんだいね、バイトを一つ回してやってくんない」と群馬弁でまくし立ててくれた。

効果はすぐに出た。十分も経たないうちに学生課に来いとの返事だった。恐る恐る訪ねてみると、家庭教師のアルバイトがある、今晩にでも挨拶に行きなさいとの事。

寮からは歩いては無理な距離の為、中古の自転車を千五百円也で購入。残金はちょうど千円となったがその夜の家庭教師のお宅で一ヶ月分だと四千五百円を貰い、これで助かったと実感した。きっと寮のオジサンが前払いまで交渉してくれたのだろうと思うと人の親切が身に沁みて涙が出そうになった。昭和四十六年四月、学生時代最初のアルバイトである。

ところが甘い話はないもの。一向にヤル気を出さない息子の頭を「あほう」と言ってドツイたら即刻、クビになってしまった。まだ三月も経っていない頃である。

そうこうしている内にまた三月経って、今度は母親が謝ってきて、月謝を七千円に上げるからもう一度お願いしますとの事だ。聞けば後がまが定着せず何れも一ヶ月で辞めて行ったのだそうだ。さもありなんと納得したが、結局引き受けざるを得なくなり、その後、半年間は「じっと我慢の子」であった。ただ、お世話になった学生寮の親父さんと学生課のご恩を忘れることはなかった。

二軒目。つまり大学二年生の時の家庭教師には恵まれた。ご家庭も円満だが、何よりも高校受験の本人がすこぶる真面目な人物だったのだ。関東一円でおもちゃの露天商を営むご家庭と聞いた時は、「テキヤさんだ」と緊張したりもしたが、そのような表現を使用することが失礼ではないかとも咄嵯に思った。案の定、ご両親は働き者だが学歴がないため一人息子にはせいぜい頑張ってもらい、店の一軒も経営するような夢を待った純粋な人だった。息子も頑張り屋で学力も見る見る向上し、少し無理かなと思っていたご当地一番の高崎高校にみごと合格を果たしたのであった。ご両親が感謝してくれたのは言うまでもないが、やはり真面目にコツコツと頑張った本人が一番報われたのではなかろうか。

週三回の訪問だったが寒い冬には大きな鍋焼きうどんを母親が夜食に作ってくれるものだから、私はウドンが楽しみで通った節もある。

息子だけが家に居る時は、決まってご両親は何処かのお祭りの露天を終えて、夜遅く帰ってきた。夫婦でトラック一杯の商品である玩具を降ろしていたが、いつも明るい笑い声を窓越しに聞く事ができた。「親父さん帰って来たよ」と息子にいうと、「早<店を持ちてえな」と孝行息子が呟くのだった。

三軒目は、お金持ちのオボッチャマだった。野球の名手であり高校野球で甲子園へ行くのが夢とのこと、東京の早稲田実業へ進学してプロ選手を目指していたが本人よりむしろ家族の思い込みのほうが大きかった。

「先生!何とか頼みます!」が親父さんの口癖だったが結局、頭の都合が間に合わず、野球が強いという理由で地元の高校に落ち着くことになる。受験のほうは野球選手優待ということで全く合否の心配も無く、私はもっぱら夜な夜な高崎の繁華街に繰り出す親父さんの腰きんちゃくを勤め、どちらが本職なのか分からなくなっていた。奥様は往年の女優・木暮美千代にそっくりな美人で、これまた気風の良さは天下一品。「今日はこれくらいにして皆で鯉の洗いでも食べに行きましょ」と受験生の息子を含む四人を自家用単に乗せて、さっそうと運転する後姿に若さだけがトリエの私は何とも云えない彼女の魅力に金縛りになるのであった。

お正月には越後湯沢の有名旅館である高半ホテルに二泊三日のスキー旅行に連れて行ってもらったがスキーはもともと苦手な私に、滑った記憶など全く残っていないがホテルの寿司屋で親父さんがご馳走してくれた「トロ」は生涯忘れられない記憶として残った。

値札には「トロ」は一つ四百円とある。二つ出てくるから「どう考えても八百円?」と自問自答していると、なんだか貧乏学生を売り物にしてきた私でも流石にお金持ちが羨ましく思えるのだった。重労働のアルバイトでも一日千円貰えば良い時代だった。

しかし「トロ」は旨かった。

四軒目である最後の家庭教師は勿論、私が四年生の時代である。学生寮が三年生までしか入寮できないので近所で下宿を探さざるを得なかったのだが、妙案が閃いた。

例のお金持ちのオボッチャマの親父さんに後ガマを紹介してもらうべく懇願したところ、顔の広い彼は早速、農家だがアパートを沢山持っている御仁に繋いでくれた。

自宅のすぐ裏に新築の一戸建てのアパートを二棟、建築中だから、そのうちの一つを息子の家庭教師の月謝と相殺で貸して下さるとのことで、改めて例の親父さんの実力に感心したり感謝したりであった。当時の家賃は一万円との事だったので家庭教師の月謝が一万円ということになり下宿探しと家庭教師のアルバイトの二つが一挙に解決して、かなりの美味しい話となった。

この一戸建てのアパートは二部屋に台所、トイレ、風呂付きであって学生の私には贅沢すぎる下宿となったが学生寮を去るに及んで、同室の桑名出身であるK君を連れ込んで二人で家賃を折半しようと言う事になった。彼からは家賃として四千五百円を貰う約束もキッチリと取り付けていた私だった。K君は綺麗好きで、料理も出来たので誠に重宝した。「先輩い〜。めし出来ましたあ!」という具合に本当にお世話にナリマシタ。

彼とは三扇寮十一号室会という会が卒業以来四十年も続いていて、ほぼ毎年逢っているがあの時、世話になったお礼はまだ言えないでいる私だ。寮にはオキテがあって三年生は神様、二年生でやっと平民、一年生は奴隷も同然なのだ。従っていまさらながらペコペコとお礼などは言う必要が無いのである。

大家の息子はまだ中学一年生で当面、受験の心配も無く、宿題の手助けと学生時代を如何に楽しく遊ぶかの話に注力した。ただし誠に困った御仁であって私のトランジスタラジオが気に入り、貸してくれと云うので軽い気持ちで「持ってけ」と云ったまでは良かったのだが三日後にはバラバラになって帰って来た。過分な月謝を貰っていた手前、親父さんには何も言わずに泣き寝入りせざるを得なかった。

そのうちK君に高校三年生になる娘の婿になって貰えないか尋ねてくれないかと例の親父さんから真剣な眼差しで熱く頼まれたが、肝心のK君は長男でもあり婿養子は具合が悪いということで丁重にお断りした。諦めない親父さんは「せめて茶道でも教えてやってくれ、月謝はハズム」と食い下がり、K君はとうとう毎週水曜日の夜になるとお手前を披露するハメとなってしまったのである。K君の実家は桑名では有名なお茶の店で、茶道の心得は本物であった。私もついでに「結構なお手前で」とかなんとか、例のお嬢様と一緒になって教えてもらったが、あの時の彼女の熱い眼差しをK君は分かってやろうともせず、養子縁組の話はそれっきりとなった。

色々な人生模様を作り出しながら、私の最後の家庭教師は華麗なる下宿生活とともに終わり、郷里の徳島には卒業証書代わりに地元のお嬢さんまで連れて帰り、現在でも彼女のお世話になりながら人生などを説いてまわっている。

(ニ)高崎化学

寮からは烏川を挟んでちょうど向かい側に群馬総社の町がある。そこには工場団地なるものがあった。昭和四十年代に入り、日本は高度経済成長の黎明期にあり、色んな産業が活況を呈し始めていたが、工場団地と称して市内各地に散らばっている工場を新たに造成した広大な敷地に集約し、効率化を図るとともに市街地の再開発を企てるという行政の画期的アイデアとして誕生したものである。

誕生の経緯はともあれ、私にとってはアルバイトの宝庫のような存在である。自転車に乗って群馬総社までは二十分程である。当たって砕けろとばかり、私は工場団地へと突入をした。思ったとおり「アルバイト募集」の張り紙はあちこちの工場事務所に見つけることが出来たが、何故か「高崎化学」の工場が気に掛かった。

事務所を訪ねると人の良さそうな社長さんが直接会って下さって、「学生さん、悪いようにはしないからウチヘおいでよ」と云われそのまま「宜しくお願いします」となってしまった。ポリエチレンの袋を作っている工場だった。

初めて訪ねたのは大学一年生の夏休みだったが、爾来二年半の長きに亘りこの会社にはお世話になった。特に給料が良かった訳ではないのだが、何故か居心地が良くて一週間に三日は勤務するまでになっていた。私の収入のコアとなったバイトである。

仕事は出来上がったばかりの大小さまざまのポリ袋を千枚単位で包装するという至って簡単な作業なのだが、どうしてどうして慣れるまでには少々の期間は必要であった。ポリ袋はすべすべしているので、ひと塊にするのが難しいうえに、失敗すると周り中、ポリ袋が散逸して回収がもっと難しくなるのであった。

女性社員がたくさんいて、「高経の学生さん」と優しく扱ってくれたのが居心地の良さの半分以上だった気がしない訳でもない。

ポリ袋の生産ラインも興味を持って勉強させてもらった。ビーズ玉くらいのポリエチレンの粒子をホッパーに入れると、熱で溶かされ円形の噴出し口から止めども無くチューブ状のものが出てくるや、シーラーが等間隔でチューブを圧接着し、最後はカッターが切り揃えてポリ袋の誕生となるのであった。昭和四十年代のことなので画期的なオートメーションラインであったのではなかろうか。高度経済成長を肌で感じた時代であった。

安定的な収入を確保出来た私は、学資の殆どをこの高崎化学にお世話になった。社長さんが「悪いようにはしないから・・・」と云ってくれた通りだった。

ただ一つ、面白くなかったのは昼食のメニューが一つしかないことである。即ち多くの工員は弁当持参なのだが、学生さんの私には弁当など無理である。仕方なく近所で唯一の群馬八幡駅前の大衆食堂から出前を取るのだが定食は「テンプラ定食」しかなかった。

烏賊のテンプラと野菜の掻き揚げの組み合わせはいつも一緒で、私の週三回の昼食はこの「テンプラ定食」で二年半続くのだった。五十歳を越える時、糖尿病を発症したがこの時の食生活が影響したのではなかろうか。

(三)弥四郎小屋の男中さん

尾瀬ヶ原十字路に弥四郎小屋という山小屋がある。尾瀬沼の山小屋で長蔵小屋は「尾瀬に死す」の平野長靖さんで余りにも有名だが弥四郎小屋は橘さんという女主人であった。

もっとも、この地方の苗字は九割方が平野さん、橘さん、そして星さんで占められていて、現に同じ十字路には星さんの山小屋もある。

昭和四十二年の初夏に私は初めて尾瀬を探訪した。大学のクラブ活動が高山植物を研究する生物部であった関係からである。聞けば毎年、水芭蕉の頃に学生をアルバイトに雇ってくれているとの事で奇特な女将も居たものだと思いきや、先輩に恐ろしく山好きなのがいて弥四郎小屋に住み着き、今では番頭格にまでなっていて人事権を持っているからと云う理由であった。

アルバイトの内容は決して楽なものではなかった。朝は三時起床で朝食の準備から始まり夜は九時まで十八時間労働である。土曜、日曜ともなればワンサカ客がやって来て、定員百五十名の小屋に三百人を超える事もあった。タタミ一畳に二人寝て、廊下にまで溢れる事もしょっちゅうなのである。クラブの先輩からは美しい尾瀬でたっぷり自然に親しみながら、日当と交通費が支給され、これ以上のアルバイトはない、そのうえ福島県側の桧枝岐村からは若い女性も手伝いにくると聞かされていたが、自然とロマンスを楽しむゆとりなど、ハナッカラ無かった。

おまけに一年生の私にはキツイ仕事ばっかり廻って来る。食事の時間は決まって皿洗いだ、標高千四百メートルの尾瀬で、しかも水芭蕉のシーズンの水は手が切れそうな冷たい雪解け水なのである。

山小屋の朝は早く、午前四時くらいから食堂が賑わい始めるや、私の商売は大繁盛で、洗っても洗っても食器が返ってくる。こういう仕事は「お母さんの仕事」と幼少の頃以来決め付けていた私には、堪えがたい屈辱でもあった。

朝食の後はフトンの整理、部屋掃除でやっと一息つける時間が来るが、その頃にはさすがの客もカラッポになり、窓越しに見る至仏山の姿に感激し、思わず疲れも忘れるのであった。

午後は早い時間から登山客が到着し始める。私の係りは各部屋への案内係りだ。山小屋といっても弥四郎小屋は非常に大きく、部屋の種類も床付きの立派なものから大部屋まで、様々なランキングがあった。受付の時に女将さんが部屋割りを指示するのだが老夫婦は床付きの部屋、行儀の悪そうな若者グループは大部屋へと云った具合である。最初は指示される通りに案内していたが、あまり混雑しない日などは若い女性で美人であれば最上級の部屋へ案内し、他の同室者のいないのを良いことに、上がり込んで話し相手をしたものだった。

午後五時から七時までが夕食タイム。これまた二時間、冷たい水とのお付合いとなる。

片付けが終わって最後に従業員全員が遅い夕食となるが、たいてい九時は回っていた。

腹ペコの上、クタクタに疲れているものだから食事の旨い事この上ない。おかずは毎日同じで、味噌汁にゼンマイの塩漬け、キャベツの千切り少々に、向こうが透けて見える程薄く切ったハム。ただしご飯は食べ放題だった。アルバイトだけで常時十名はいたからさぞかし米はたくさん必要だったろう。

ところで山小屋への荷上げはボッカと呼ばれるかつぎ屋さんに頼っていた。米も味噌も野菜もプロパンガスのボンベまで、みんな人力で運ばれるのである。登山口から小屋まで我々の足では四時間もかかる道のりを、百キロ近い荷物を担いでボッカさんは毎日やって来た。さすがに「ご苦労様」と頭が下がる思いがした。

或る日の事、一人のおばあさんのボッカが到着し、荷物を開いてビックリ、ビン入りのコカ・コーラが一箱人っている。本数にしてみれば二十四本、殆どがビンの重さであろうに、可哀想な事を頼むものだと依頼主である女将さんを非難したい気にもなった。

ところが、このコーラ、売り物と思いきや夕食後に女将さんが、「学生さん達はご苦労さんだから、今日はコーラ飲んどくれ」とポンと箱ごとテーブルの上に置いてくれたのであった。若者にはコーラが一番と思ったのだろうが、その気持ちの温かさに涙が出た。

その夜はことの他、話が弾み、例の桧枝岐村から来た娘さんとも一緒になって消灯時刻を過ぎても、ランプの灯を頼りに遅くまで盛り上がった。化粧っ気の全くない女性ばかりだったが、みんな明るく屈託がなかった。コカ・コーラのお陰だった。

コーラ一つでみんなの気持ちがこんなに変わるものかと改めて女将さんに感謝したのは云うまでもないが、山小屋まで運んでくれた年老いたボッカさんにも大いに感謝した。

尾瀬の自然は美しいが、そこにいる人も又、純粋で美しい。私がその後、尾瀬を好きになった最大の理由である。

(四)田原屋

昭和四十五年の夏休みは私の最後にして最良の休暇となった。就職も内定し講義の単位もほぼ取り尽くし、残るはゼミの論文だけとなっていたので卒業まで「あとのはんとしやあ、ねてくうらあせえ」の身分なのだ。

七月に入るとすぐアルバイトを探した。幸い市内の田原屋というデパートの口があったので飛びついたが、このバイト何と、婦人服売り場の売り子だった。デパートと聞くからには多分、配達か何かの外回りの仕事と思っていたのに現場に案内されて「明日から頑張って売ってくれ」と主任に言われた時は、正直「辞めるなら今のうち」と真剣に考えた。

だが待てよ、売り場には若くてカワイイ女の子がウジャウジヤいるではないか。これも何かのご縁ではと、自分に言い聞かせ、はたまた卒業論文のテーマとしていた「マーケティング」の実践的研究にも役立つのではと都合の良いことばかり考えて、エイヤッと決心をして例の主任に「宜しくお願いしまーす」と媚まで売るのだった。

翌朝から早速、勤務したが何せ婦人服専門のデパートだから当然お客様は女性ばかり、私の担当した売り場はブラウスの特売場。

オバサンやらオバアサンが取りっこしてシワクチャになったブラウスをきちんとたたみ直して陳列し直すのであるが、すぐに元の木阿弥。なんども「このクソババア」と云いたいのを我慢していたが、救いは売り場担当の正社員の美人のお姉さまだった。とても親切にしてもらって「学生さんもオオ力大変ダイネ」と流暢な群馬弁でいつもフォローをしてくれるのである。 お陰で約一ヶ月の期間限定のアルバイトは無事勤め上げて月末には待望の給料をもらったが、これで北海道周遊券が買えると思えば苦労も消し飛んだ。

七月三十一日まで働き、八月一日の夕方には勇躍、私は上野駅のホームにいた。 二週間の北海道周遊の旅の始まりだった。

(五)通行量調査

大学一年生の秋、高崎市郊外にて経験したアルバイトである。仕事は至って簡単、自分の担当の車種が通過する度にカウンターを一回押すだけの仕事なのだ。強いて云えば上り、下りの区別があるので通行量の多い時間帯は自然と目が回るのが難であったが就労時間が長いのにも閉ロした。

すなわち午前十時から翌朝の午前十時までの二十四時間勤務であって三名一組で二交代制ときたものだ。

食事つきで、確か報酬が二千円と聞いたものだから飛びついたのだが、やっぱりラクして金儲けなどは出来ない事をつくづく勉強させられたアルバイトとなる。

学生寮の同僚六名が志願して寝袋持参で現場へ到着するや、大きな国道の交差点の隅にある掘っ立て小屋に陣取り、私たちの仕事は始まった。もう寒くなり始めた十一月の終わり頃ではなかったろうか。

二交代はどの様に運用しても構わないとの事だったので取り敢えず二時間交代で三名が当番して、非番の時は寝ようが遊びに行こうが自由とした。最初の交代は午後十二時なのだが十一時三十分には一回目の弁当が届いて一同感激した。近くの食堂のオバサンと思しきが縄で編み上げた買い物袋のようなものに丼を三つずつ入れて両手でさげ、ふうふう言いながら届けてくれたのは「カツドン」だった。

一同、色めき立ったのは云うまでも無い。貧乏学生には「卵ドン」か「親子ドン」が分相応というもので「カツドン」は破格のご馳走なのだ。みんな黙ってガツガツと貪り食ったのを思い出す。「いいアルバイトだなあ」と思ったのは私だけではなかった筈だ。

ところが地獄はその後、すぐにやって来た。睡魔である。休憩の三名は昼寝が出来るが当番の三名はそうは行かない、パイプ椅子に座ったままで何時来るか分からない自分の担当の車種を見落とさないようにしなくてはならない。

私の担当は大型トラックとバス、その他の重量車両なので、そう頻繁には前を通過しない代物なのだ。やっぱり予想どおりにコックリコックリやってしまった。

ハッと目が醒めると十分くらいは寝ていたので、申し訳に三回くらいカウンターを押してはまたコックリ、コックリ・・・二時間の当番はすぐに終わった。

いまから考えると何の為の交通量調査なのかは知らずにやっていた。きっと当時の通産省のオエライさんの発想で国道の拡幅の必要性などを調査していたに違いないのだが、居眠り学生が適当にカウントした大型自動車のデータがそのまま使われたのではなかろうかと考えれば四十数年を経過した現在でも背筋が寒くなる。

深夜ともなれば今度は寒さとの戦いとなった。さすがに居眠りはしないが足元からシンシンと冷えてくる。群馬の晩秋はこれほど寒いものかと痛感した。カウンターを押す手指は感覚が無くなってくる程だった。

交代時間には寝袋なので、こちらは寒さ知らず。天国の二時間となるがすぐに次の交代時間が来て、たたき起こす同僚が悪魔に見えたものだった。

何回かの交代を繰り返し、翌日の午前十時にはお役人らしきがやって来て、「ご苦労様」とめいめいに二千円を手渡してくれた。弁当は昼、夜、夜食、朝と都合四回出たが、何故か全て「力ツドン」だった。最後は見るのも嫌になっていた。

きっと例のお役人が「学生さんにはカツドンが一番だんべ」と独断したのだろう。それにしても寒さに耐えていた夜明け時、赤城山を赤く染めながら昇る朝日のなんと美しかったことか。

(六)選挙事前調査(時事通信社)

時事通信社といえば、あの有名な時事通信社である。学生時代はその会社が如何なるものかも意識せずに学主課の求めのままにアルバイトをする私だった。

衆議院議員の選挙を前に事前調査のバイトがあるが真面目な学生に限るとのことで、往時は学生課に信用があった私にお鉢は回って来た。というよりも学生課には寮担当の北條さんというヤリテババアがいて(ごめんなさい)この北條さんのお気に入りだった私にそっと回してくれた有難いバイトであった。

仕事の内容は簡単なもので衆議院選挙には誰に投票したいと思っているか、とか支持政党は何か、とか五十問くらいの設問に調査対象として選ばれた二十名の人に答えてもらうだけの事である。誠に簡単な仕事だった、しかも報酬は破格だ。

ところが世の中そんなに甘くは無い。調査対象が住んでいる所が問題なのだ、指定された場所は「群馬県邑楽郡明和村」聞いたことも見たこともない町、いや村だった。

高崎からは両毛線のローカルで桐生まで、そして東部電車で一時間、バスに乗り継いで三十分の所にあって群馬県の穀倉地帯の、ど真ん中である。見渡す限り田んぼの田園地帯だが隣の農家まで歩けば二十分もかかる程、閑散とした村なのだ。一日あれば終わるつもりで出かけたが現地に到着したのが昼過ぎのため、とてもじゃないがその日のうちに対象者を回りきれず、仕方なく神社の境内で持参のテントを張り、即席ラーメンを作って一泊を決め込むハメとなった。

夜中には近所から通報があったとかでオマワリさんの訪問を受けたが学生証を見せて無罪放免にしてもらった。ついでにラーメンを食って行きませんかと云ったら、お巡りさん「じゃ一つ貰って行くか」と云って袋のままの即席ラーメンを持って行った。きっと夜食に丁度良かったのではなかろうか。

あくる日の午前中いっぱい頑張って、やっと調査対象の全部を訪問したが、なかには質問に答えるのが面倒だと「学生さんのいい様に書いとくれ」と頼むオジサンもいた。

自民党の、めっぽう強い土地柄なので自民党寄りにアンケートを作れば間違いは無かろうとも思い、要求に快く応じる私だったが、お陰で時間の節約が出来たので昼のバスに乗る事が出来た。何せ一日に三本しかないバスだから、オジサンが云ってくれなければ夕方まで帰れないところだったのだ。

時事通信社からはその後、何度もお声がかかり、私もちょっとしたベテランとなり信用もしてもらっていたが、例の代筆事件は内緒にしておいた。調査場所もその後は高崎線沿線の本庄市、深谷市、熊谷市等の便利なところをあてがわれテントで野宿は懐かしい話として残った。かなり稼がせても頂いた。

(七)高崎えびす講、官軍パレード

「昼食付き半日で千二百円、酒飲み放題、先着八十名!!」の館内放送が流れるや、日曜日の朝の学生寮はパニックとなった。私も必死だった、何せ私の部屋は集合場所である管理棟とは別棟でしかも二階の一番はずれだったものだから、パジャマのまんま階段など三段ずつ駆け下りて行くのだった。あちこちの部屋から突進して来る寮生は西部劇のバッファロウの突進にも似て、ドドドーッと凄まじいものがあった。

幸いにして定員が多かったせいもあり、殆どの寮生が採用され、すぐさま出迎えのバスに乗せられた。不思議なことに誰も一体何のアルバイトをするのか知らないままに出かけたのだが嫌な予感がし始めたのは集合場所の商工会議所の大会議室に着いてからであった。

果たして、大きな部屋の片隅で旅の一座よろしく役者風の男女数人がコオリを解いていた。彼らがたった今、集合した我々の顔を片っ端から真っ白に塗りたくるのを見て初めて寮生全員で、これよりチンドン屋の片棒を担ぐ事を理解したのだった。

その日は高崎商店街名物えびす講とかで官軍パレードが大売出しをふれて廻る仕掛けになっていたのである。どうりで学生服持参の事と但し書きがあったと思った。

寮生全員が赤毛か白毛を被り、顔はというと白粉で真っ白に塗り固められた官軍兵士に変身させられてしまった。この光景を見ただけで五名ほど脱走したと後で聞いたが根性のない奴だと思った。

二時間も支度にかかっただろうか、赤毛と白毛が二列に並び商工会議所前の大通りに整列した時はさすがに自分自身に嫌気がさした。私は赤毛のグループで背が低いから最前列である、私の前にはさっき化粧をしてくれたチンドン屋の姐さんと月形半平太がいた。例のクラリネットと鉦・タイコがセットになった楽器が独特のリズムを作り上げ、士気の高揚を図ってはいたが、後続の寮生官軍はションボリしていた。

とにかく行進は始まった。「皆様、お待ちかね、高崎えびす講名物官軍パレードが今年もやって参りました。」と先頭の月形半平太がハンドマイクでがなりたてるや、クラリネットが何やら聞き覚えのある演歌をクネクネ歩きながら演奏し、チンチンドンドン、チンドンドンの姐さんが後を追う、そして八十名の寮生官軍がゾロゾロゾロ、オマケとばかりに最後尾ではテープレコーダーが「ミヤサンミヤサンお馬のまあえで・・・」である。

生涯の思い出になったと云えばそれまでであるが、とてもじゃないが胸を張って歩けたものではなかった。

昼過ぎにパレードは終わったが街中に恥をかいて廻った代償が千二百円だった。飯付き、酒飲み放題というのはウソで、アンパンと牛乳一本貰ってご苦労さんだった。チンドン屋の例の半平太に「兄さん、来年も来るだんべ」と声をかけられたが官軍パレードはその年限りでなくなったと聞いている。

(八)外所測量事務所

学生寮のすぐ南は烏川(からすがわ)の土手である。その土手の対岸、下里見町に、外所(とどころ)測量事務所はあった。道路の測量が主な会社で学生はその現場で、ポールを持って指示されるままに右だ左だと移動するだけの仕事なのだ。高崎経済大学の学生さんを沢山雇ってくれる事で有名だったが何故か私とは縁がなかった。

もう少し上流の群馬八幡町にある高崎化学の常連としては、バイトに行こうにも時聞帯が合わないのが一番の理由であったが時給は外所事務所がはるかに高いので羨ましい存在でもあった。同郷の後輩であるH君などはかなり稼いでいる風だった。

「先輩!一日だけで良かったら手伝いに来ませんか」と彼の誘いにのって事務所に行くと、早速トラックに載せられて榛名山の奥地へ連れて行かれた。権田村(ごんだ)今では高崎市に編入になり、かなり発展しているが当時はとにかく僻地であった村の山中が仕事場だった。

現場に着けばすぐ仕事かと思いきや、班長は一向に始める気配が無い。やがて午前十時がきて「よし、休憩」と言って近くの農家を訪ねると縁側で日向ぼっこをしていたオバアチャンが「お茶でも飲んどくれ」と気安く縁側に座らせてくれた。

タクアンと野沢菜の漬物がお鉢一杯に山盛りなのが「お茶請け」でこれがまた美味しい。群馬の田舎ではどこの家庭でも前を通っただけでお茶を誘ってくれる。そして決まって漬物が山ほど出て、お茶を少し飲むと直ぐに家人が急須を傾けて注ぎ足してくれる。

従って湯飲みのお茶は何時も満タンでお腹がガポガポいうまで飲むことになる。後で聞いた話だが、飲みたくなかったら、そのままにしておけば良いのであって、少しでも飲むから即座に注ぎ足されるのだそうだ。

ともあれ十時の休憩は三十分も続き、仕事に取り掛かったのは十一時少し前だった。その後、班長の指示通りに右だ、左だと山道の端っこを移動しながら測量は開始されたが、十二時にはきちんと「オイ! めしだ!」とまた休憩となるのであった。

午後もノラリクラリしていると三時が来て、「けえるべえ」と班長は言った。

どうもお役所からの請負で、四日間でいくらの仕事であったらしく、一日で仕上げてしまえば次の仕事に悪い慣例を残してはいけないからという理由だったらしいが昭和四十年代の公共工事とはボロイものだったろう。どうりで日給も千円で他のアルバイトを圧倒していた。

ただし、一日だけの日当をその月の給料日に事務所へ取りに行くときに地獄を見た。後輩のH君と一緒に給料を貰いに行く事となったが、烏川の対岸に見えている事務所にも拘わらず、バスで行くと二路線を乗り継いで行くハメになる上に料金もかかる。学生寮のすぐ下流には国鉄の信越線の鉄橋がありその橋を利用すれば歩いても十分少々だ。

この際、利用しない訳には行かないと決心した二人は勇躍、鉄道の橋についている側道を歩くのであった。当時の信越線は特急、急行、各停列車が激しく行き交う幹線であったので側道を歩いていると運転手に自ずと発見され、大きな警笛を鳴らされて驚かされるのだが、もっと驚いたのが「ヘビ」だった。

「いっ!いっ!いたあ!ヘビヤ!」とH君のすっとんきょうな大声に私はすっかりビビリ直視する事が出来なかったが確かに鉄橋の板張りの側道のうえで、そのヘビは昼寝を決め込んでいた。しかもかなり大きいのがトグロを巻いて鎮座しているのだ。「しっ!しっ!!」と云っても動き出す気配もない。

結局、鉄橋を渡るのは諦めて、学生寮へと逃げ帰る二人であった。

後日、街に出たついでに日当を貰ったが、千円はその日のうちにパチンコで負けた。

H君もボロ負けで、一山六個のトマトを三十円で買って喫茶店でコーヒーを啜りながら昼食代わりに空しく食べた。測量事務所のアルバイトはそれっきりだった事は云うまでも無い。

(九)パチンコ、こいこい(花札)、ポーカー、麻雀

些か反社会的ではあるが、金に成る仕事はなんでもアルバイトという勝手な解釈を許して貰えば、パチンコ、こいこい、ポーカー、麻雀も広義には私のアルバイトの一翼を担っていた。ただし適性が無いのか、はたまた遊びを覚えたのが大学二年生の終わり頃で人より遅れをとったせいか、麻雀はトータルでは負け越して実利は無かったかも知れない。しかし残るパチンコ、こいこい、ポーカーはプロ級と学友に呼ばれる程に精進した。

まずはパチンコ。学生時代のパチンコは現在のコンピューターで制御される高度な機械ではなく職人技さえ磨けば、結構稼げるシロモノであった。

事実、開店早々のパチンコ屋では「いらっしゃいませ!いらっしゃいませ!本日も粘りと根性をもって最終最後まで、ごゆっくりとお遊び下さい。」と大音量の軍艦マーチをバックに店員が全館放送を繰り返していた。粘りと根性さえあれば稼ぐ事が出来た時代である。何でもそうだが、その道を極める為には、それなりの努力と根性が必要とされるもの、私も大学三年生になり授業時間にもゆとりが出来てきたことも手伝って、友人に勧められるままに、この悪魔の遊戯に努力と根性を使ってしまったのであった。

最初こそ負けもしたが、そのうち次第にコツが分かってきた。元来、手先は器用なのでパチンコの玉を弾き出すハンドルの操作及び微調整には天性の能力を発揮し、時間さえかければ必ず勝って現金両替の掛け値が低くとも、それなりの収入が得られるまでには時間はかからなかった。

中でも思い出に残る名勝負として寮生の間で有名になった事がある。すなわちお正月の帰省を前にして私は困っていた。十月末が期限の後期授業料がまだ払えないでいた上に、年末が来れば寮の食事も止まってしまうため帰省せざるを得ないのである。

また年末までに未納の授業料を払わなければ大学から未納通知が親元に届くとのことで私は二重に追い込まれていた。

念ずれば通ず。しかしこの際は通じてくれなければどうにもならない。粘りと根性の上に気合まで入れて、毎日パチンコ屋通いに励むのだった。

結果は八連勝で合計二万円の荒稼ぎとなった。一万六千円の授業料を支払い残金で新幹線の切符と土産まで買って意気揚々と帰省する私だった。

寮生からは「まぼろしの八連勝」と称えられたが真似をして大損した学友も出たと聞く。やはり褒められたものでは無さそうだが、当時の私には死活問題だったのだ。と同時に神風を吹いてくれた幸運の女神に、今もって感謝している。

次は「こいこい」と称する花札博打だ。二人で戦うこのゲームはその駆け引きが非常に重要で、単に良い札を集めさえすれば勝つことが出来る「ばかっ花」とは一線を画す遊びなのだ。寮生の聞に流行り始めるや、私も虜になり「コイコイのモッチャマ」と呼ばれる様になった。寮生同士なので所詮は小銭の取り合いなのだが、毎夜毎夜の連戦連勝で昼飯代くらいにはなっていた様に記憶する。

何時も負けるカワイイ後輩を哀れんで、彼をオニギリ屋へ遮れて行き「腹一杯食ってもいいぞ」と言ってやったら喜んだ彼には十個も奢らされるハメになった。しかしそれもご愛嬌となり、噂を聞きつけた後輩どもが以前にも増して私に勝負を挑み、上納金は増加の一途をたどった。

卒業後、弟に教えてやったら、いたく気に入り彼からもかなり稼がせてもらった。弟はよく私の家に子供を連れて遊びに来た。「ついでに一発やろうか」とかなんとか格好をつけるのだが、目的が花札博打であることは見え見えだ。

この弟は六年前、五十三歳の若さで他界した。心筋梗塞だったが小学生と中学生の兄弟二人を残して逝った。残された甥二人が可哀想なので遊びに「こいこい」を教えてやったが、どうして兄貴のほうは親父よりもセンスがあり、なかなか強くなって来ている。

先日も兄弟に父親は勝負に弱かった話をしてやると、「いつもオジサンがお父さんから五千円も取っていた」とリアルな答えが返って来た。見ていない様で見ているものだと変に感心させられたり、反省させられたりであった。二人には後日、温泉施設に連れて行って酒食の接待をして罪滅ぼしの真似事をしてみたが、私が謝る必要は全くない。弟も結構、楽しんでいたので私には指導料を取る資格さえあるのだ。

今も我が家には隅が磨り減った花札が二セット残されている。亡き弟の手の温もりがまだ残っている気がして、簡単には捨てる気にもなれない。

最後はポーカーが残ったが、これも学生寮の夜の副産物にすぎない。四名一室の寮なれば、おのずから皆で楽しむトランプが選ばれるのだが「ババヌキ」や「七並べ」は子供の遊びだ。大学生ならインテリらしく「ポーカー」でなければならないと私は主張するのだった。

花札博打は一対一なので二人しか楽しめないが、ポーカーは四人で一緒に遊べるためすぐに流行ったのは言うまでもない。そして又もや私はその世界でも出世をして、後輩どもから小銭を夜な夜な巻き上げることに、ご執心となってしまった。

ところでポーカーの思い出で忘れられないのが北海道旅行での大一番であった。自ら「青函連絡船の大博打」として明瞭に記憶する出来事である。

大学四年生の夏休みに北海道周遊にと洒落込んだが元手は例の「田原屋」のアルバイトであった事は、前述した通りだ。北海道旅行そのものは概ね順調で多くの思い出と、人との出会いに感謝する旅行となった。しかし如何せん金銭的には窮屈だった。

もとより切符を買えばアルバイトの給料の残金が一万円しか残らなかったので最初からそうなる事は分かっていたのだが、テント、なべ、かま持参の無銭旅行のカニ族スタイルで二週間の旅程を乗り切った。しかし地獄はやっぱり待っていた。

当時の北海道旅行は函館に始まり函館に終わると相場が決まっていた。一部の裕福な人のみ空路、札幌の発着が許されていたが残念ながら我輩の辞書には「飛行機」の文字など最初から無いのである。

函館まで辿り着けば後は連絡船で青森へ、そして真四角の椅子に四人がけの修行急行 「八甲田」の旅程を残すのみとなるが、体力には余力があっても金力が瀕死であったのは云うまでもない私であった。青函連絡船に乗船したのは夕方でちょうど食事時間である。おおかたの客は船内で求めた弁当を楽しそうに食べているのを横目に、「もう少し我慢だ、急行に乗ってからでも遅くはない明日の朝まで何とか持たせなくては・・・」と私は自分に言い聞かせていた。

船内の売店には旨そうな弁当が三種類並んでいた。すなわち「さけ弁当」「かに弁当」「ほたて弁当」である。おのおの二百円とあるが私の所持金は三百円少々也。

どう考えても今は飯など食ってる場合でないのは明白だった。

しかし世の中には神様がいた。いや北海道だけにカムイ様がいた。

連絡船内で私はたくさん並んだベンチにいたのだが、函館を出港して一時間もすれば後ろのベンチが賑やかになって来た。見ると私と同じ学生と思しき三人がポーカーに興じている。小銭がかかっているのか皆の目が血走っていた。

暫く後ろ向きに座席から観戦していると私を見つけた一人が声をかけてきた。

「一緒にやれへんか、みんな負けても二百円や」と馴染みのある関西弁やおまへんか。二百円負けても百円少々あればパンくらいは何とかなる・・・・もともとポーカーには学生寮の後輩どもから金を巻き上げてきた私だ、少々以上の自信はあったので「ほな、入れてもらうわ」と賭場にワラジを脱いだのであった。

一時間も経たないうちに結果は出た。他の三人分のマッチ棒(チップ代わり)を全て巻き上げた私がそこには居た。みんなが二百円ずつ私に払ってゲームは終わり。一時間で六百円だ、旅費を稼いだ例のバイトは一日七百円。なんとボロイことか。

カムイ様有難う、北海道は良いとこだ。と心から感謝した。

すぐに駆けつけたのは船内の売店であったことは云うまでも無い。さけ、かに、ほたての三種類の弁当を一つずつ買って六百円は無くなったが、幸せは六千円に相当するほどにも感じた。空腹だったので「さけ弁当」と「ほたて弁当」はすぐに食べ、残る「かに弁当」は列車の夜食にとっておく事にした。

青函連絡船の大博打・・・終わりよければ全てよし。 幸せだった。

以上、色々なアルバイトを思いつくまま羅列したが、私にとってアルバイトの経験は大袈裟に言えば人生を真剣に考える為の良い機会を提供して貰い、同時に収入により潤い、おまけに人の世の温かみを実感できる人間に成長させて頂いた教育の師匠でもあった。

ホロ苦い思いもあったが、圧倒的に楽しく愉快に仕事をした思い出が多い。沢山の人のお世話にもなり、多くの愛情を注いでもらったりもした。

現在に生を得て、人生を幸せに紡がせてもらっているが、学生時代の数々の貴重な思い出が原動力であることに違いはない。

平成二十三年十月 著

ハンバーグのロマンス

ハンバーグの起源は、ドイツのハンブルクで労働者向けの食事として流行したタルタルステーキとされている。タルタルステーキは、十三世紀頃にヨーロッパに攻め込んだモンゴル帝国のタタール人の生肉料理を原型としている。タタール人は硬い馬肉を細かく刻むことで、食べやすいものに加工していたのである。

その後、十八世紀から二十世紀前半にかけて移住したドイツ系民族移民によってアメリカにもたらされ、「ハンブルク風ステーキ」と呼ばれるようになった。明治時代の日本では「ジャーマンステーキ」、「ミンチボール」といった呼び名で扱われていた。

一九六〇年代以降の高度経済成長期における日本では、栄養豊富な畜肉が比較的高価な食材であった。安価な合挽き肉(鶏肉と豚肉等)を使ったこの料理を食卓に上らせる事で豪華な夕食を演出できるため、同年代以降の主婦が好んで夕食のメニューに取り入れた背景もあって調理済みで後は焼くだけのものが発売されるなど、瞬く間に日本全国に広まった。更には一九七〇年代頃から急速に多様化したレトルト食品(レトルト・ハンバーグ)の登場・普及により、非常にありふれた料理となった。

とまあ以上の様な説明が「Wikipedia」には掲載されている。続けて類似した料理として、同様の材料を大きな塊のままオーブンで焼き上げたたのはミートローフ、一口で食べられる大きさにしたものはミートボールと呼ぶ。ハンバーグに衣をつけて揚げたものはメンチカツと呼ばれ、ハンバーグのタネの中にゆで卵を入れて揚げた料理は、スコッチエッグと呼ばれる。・・・・・・とある。 なるほど‥・ふむふむ。

一方、私の中のハンバーグとは何であったのかを思い出してみた。私の学生時代は一九六七年四月より一九七一年三月までの四年間であるからして、妙にハンバーグの普及し始めた時代に符合するのである。当時は喫茶店のランチにも学食にもハンバーグ定食なるものが確かにあった。勿論レストランのメニューにもあった筈だが、学生時代を通じてレストランは高級すぎて、ご縁は無かった。

しかし卒業も近づいた一九七〇年の秋に私は初めてレストランなるものを訪ねて憧れのハンバーグをご馳走になる機会を得るのでる。

就職は郷里の銀行と決まっていたが人事部より「そろばん」の練習をしておく様にとの通達が届き、慌てて下宿のオジサンに「そろばん」塾がないものかと訪ねたところ、幸い歩いて五分もしない近所にあるとのこと。下駄履きのままで道場破りじゃあるまいに 「たのもおー」と早速訪ねたのは、今や四十年間も連れ添った女房の経営する「そろばん」塾だった。一週間も経たないうちにデートを申し込み、若い美人の先生に奢ってもらった夕食が前橋の敷島公園内にあったレストランのハンバーグである。静かな森の中に、おとぎ話に出てくるようなお洒落なレストランがあって当時の木暮先生は貧乏学生の私に、なんと夢にまで見たレストランのハンバーグをご馳走してくれたのであった。

結婚記念日は毎年やって来る。今年は節目の四十年。たまには外食も良いだろうと女房を誘い近所のハンバーグ専門店を訪ね前橋のデートの話をしながらの食事は思いの他に効果的で、女房もしっかりと記憶していて私の話に感激の様子だった。

結婚四十周年は「ルビー婚式」とのこと、今更ルビーなど買える訳もないので若い頃の流行歌「ルビーの指輪」を女房の前で歌ってやろうかとも考えたが、歌詞が別れ歌で縁起が悪いので止めにした。勘定は勿論、女房が済ませたがこれは学生時代から続くルールでもある。

しかし、あの日のハンバーグの味はホノボノと今も湯気を立てながら私達二人の思い出となっている。来年もまたハンバーグを食べに行こうと心に決める私だった。

平成二十三年十一月十四日 著

「十円玉の愛]と「白鳥座アルビレオ」

両方とも結婚式の祝辞に何度か使わせてもらった出し物であるが、何度使っても概ね好評を得て新郎・新婦は云うに及ばず、来賓の方からも賞賛を頂く代物である。

まずは「十円玉の愛」であるが、私自身のほろ苦い経験から生まれた話だ。

私は卒業・就職・結婚をすべて昭和四十六年中、二十三歳で済ませたフライングボーイだったが、こと結婚に関してはかなりのセンセーショナルな出来事であったと見えて友人とか先輩からは羨望の気持ちもあったのか、とにかく色々なアドバイスを頂戴した。